2月7日。おとといの雪がまだ残っている。一時はかなり激しく降りしきったが、最後は突然止んでしまった感じで都心では7センチほどにとどまった。能登地震の爪痕はまだまだ生々しいし、交通の混乱を考えればそれでよかったのだが、あまり積もらないとなると妙にがっかりするのはなぜか。

◆2024年最初の地平線報告会が石川直樹君でスタートした。振り返って結構長いつきあいになるが、自分は冒険家ではないです、と言いながら彼が歩いてきた道を振り返るととんでもない、死と常に直面してきた人生ではないか、と思う。今回の報告会で話されたシシャパンマ頂上直下の雪崩発生によるぎりぎりの撤退など「冒険」だらけであることに気づく。ここまで来たら生還し続けてほしい。

◆厳冬のモンゴルから大西夏奈子さんが地平線に便りをくれた(16ページ)。無性に懐かしかった。モンゴルは冬こそなのだ。ツァガーンサル(白い月の意味)、日本でいう旧正月が今年は3日後の10日に迫っている。私は社会主義時代の1987年はじめてモンゴルに入り、厳冬の遊牧草原の取材に打ち込んだことがある。ゴビのラクダ遊牧民(当時は家畜別に担当遊牧民が決められていた)のゲルのビトゥーン(大晦日のこと)に招かれ、オーツという羊の背肉の丸茹で、そしてボーズ(蒸し餃子)をご馳走になった。遊牧民にとって家畜が生まれる2月から4月は超繁忙期でボーズはそれに備えて3000個ほども作られ、外の収納庫に凍らせてあった。

◆強烈だったのは北のフブスグル湖でソ連(当時)国境から物資を運ぶ「氷上馬橇隊(モリン・チャラク)」を取材した時だ。フブスグル湖は南北136キロ、幅36キロ、周囲380キロ、琵琶湖の4倍という巨大な淡水湖だ。その北端のハンフから南端のハトガルまで140キロの氷の海を馬たちはゆっくり歩く。モンゴルの馬はずんぐりしていてサラブレッドの優美さはないが、とてつもなく強い。衣料品、小麦粉など1.5〜3トンもの重い積荷を曳き続ける。

◆蹄鉄には登山でいうアイゼンの役割をするクギが打ち込まれ、滑らないようにしてある。氷面がツルツルであればいいが湖面には小さな凸凹があちこちにあって10メートル進むにもとてつもない労力が要る。あまりの重労働の連続に目的地に着いても馬は荷をつけたまま3時間か4時間じっと立たされる。いきなり解放すると突然の身軽さに激しく飛び跳ね、死んでしまうことが多い、と聞いた。

◆この1週間、ナツのことが気がかりで寝ても覚めてもあの小柄なわんこのことを考えている。詳しい経緯はわからないが、熊本の阿蘇山に狩に行き、1月30日頃、街まで降りたところであるじの服部文祥のリードから逃れ、自由の身になったままらしい。現場は阿蘇山の麓。この通信を読む人の中に熊本の人もいるので少しの手がかりでもいい、何か情報が寄せられれば、と留守本部の小雪さんの了解を得て書いている。

◆服部君の数々の本にナツは主役と言ってもいいくらい欠かせない存在だ。とくに近刊の『山旅犬のナツ』(河出書房新社 2023年11月刊)では写真と文章で2016年、北海道岩見沢で生まれ、生後40日で服部家にもらわれたナツの愛らしさ、精悍さ、そして美しさがあますことなく表現されている。

◆知人の写真家の家で子犬を引き取り、飛行機で運び、自宅にはじめて連れてきたときの様子を文祥はこう書く。「私は靴も脱がずに、蓋にしていた笠を開けて子犬を出した。ドキューンと心臓を撃ち抜かれ、全員両目からハート型の棒が飛び出していた。子犬が我が家にやって来たのが初夏の爽やかな日だったので子犬にはナツという名前がついた」

◆私がナツと会ったのは一度だけ、それも山中ではなく横浜の家でだった。当時3才。小柄で精悍な印象だが、愛想はほぼなかった。服部君の本に何度も何度も登場し、さらにはYouTubeにあげられる動画もたまに見ているので私にはとても身近な犬だ。もちろん、文祥君や小雪さんの報告会のたび、しっかり登場してくれているし。そのナツが見つからない。山の中ならお手上げか、と思っていたら4日になって山麓の宮地という街で目撃情報があった。

◆ホテルの入り口の防犯カメラにナツとはっきりわかる小型犬の姿が記録されていたのだ。私に知らせてくれたのは小雪さんだ。「阿蘇の宮地という街で、ナツを見た方がいて知らせてくれました。文祥が現地に向かっています」ああ、よかった。もう一息だ。そう思ったのは甘かった。きょう7日現在その後のナツの消息はない。ただ、ありがたいことに飼い犬やねこの捜索のためのネットワークがあって、ナツは急遽そこに写真とともにあげられている。

◆ナツは簡単に死んでしまう犬ではない。どんなに時間が経っても生き抜く犬だ、と私は確信している。すでに写真集まで持つ1頭の犬のいのち。ひとりで鹿を追って山に入ってしまうことがあるのならそれも天命であろうけど。[江本嘉伸]

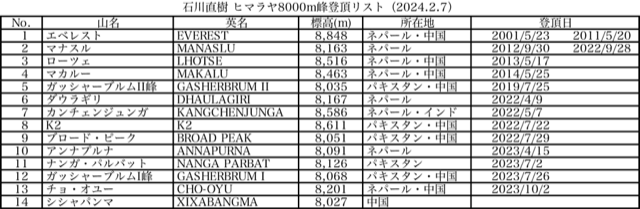

■今月の報告者は、写真家の石川直樹さん。石川さんが初めて地平線報告会に登場したのは1999年4月、スターナビゲーションに関する報告だった。以降、北極から南極を人力で縦断するP2P、アフガニスタンでの旅、エベレスト遠征など、さまざまな地域、トピックで報告をされてきた。

◆今回の舞台はヒマラヤだ。石川さんは2001年のエベレスト登頂以降足掛け22年間、世界にある8000m峰14座のうち13座に登っている。報告会は、縦横無尽にヒマラヤを語るものだった。

◆このレポートでは、ヒマラヤをめぐる近年の変化、昨年秋のチベット遠征、「真の頂上」問題に焦点を当てる。昨年発行の地平線通信533号、535号の「今月の窓」にはより詳細な情報が載っている。また報告会で淡々とした言葉とともに映し出された写真や映像の迫力、美しさは、私の中のどんな語彙でも軽い感じがする。石川さんは今や、江本さんから「報告会の宣伝はしないで」といわれるほど多くの人に支持されている。当日の参加者は85名。石川さんの語りを近くで感じることができ、ある意味で贅沢な報告会だった。

◆ヒマラヤ・カラコルム山脈に連なる山々の地図を背景に、石川さんは話し始めた。「14座」を意識し始めたのは2022年のこと。ミンマ・ギャルジェ・シェルパ(通称ミンマG)との出会いが大きいという。石川さんは2019年のK2遠征から彼の隊(後述)で登り始め、2022年には4つの8000m峰を立て続けに登っている。高所順応が体に残っているうちに次の8000m峰に登ることで、高所順応を1からやり直す必要がなくなり、立て続けに8000m峰を目指すことができるという(とはいえ、石川さんの登頂スケジュールは相当過酷だ)。

◆隊のシェルパと親交を深め、この方法で連続して登るうちに、彼らと一緒に14の山を登ってしまえるのではないかと考えるようになった。14座すべての山麓から頂上までをつぶさに撮り、14冊の写真集にする、という目標がある。駆け足でも、石川さんが語る遠征のエピソードは濃かった。その内容は紙幅の関係上割愛するが、石川さんは14座それぞれの歴史や個性を自分にとり込みながら山に登り、写真を撮っているのだと感じた。人類が生まれる前からそこにある山々だが、登っているときの気候、見ている位置と角度、自分のコンディション、様々な要素によって山の見え方や感じ方が異なる。そのことを石川さんは強く感じているという。

◆石川さんは、コロナ禍を経て起こっているシェルパの革新について語った。8000m峰が初登頂された1950年代〜60年代、シェルパは仕事として遠征に参加し、外国人ガイドのもとで隊を支える裏方的な存在だった。しかし2021年1月、10名のシェルパ(民族名ではなく、ネパールの山岳ガイドという職業としてのシェルパ。以下同様)によりK2冬季初登頂が達成された。以降、世界最速14座登頂、未踏峰登頂などの記録を打ち立てる登山家として、30代を中心としたシェルパが台頭するようになった。彼らはリスクを冒しながら自分の登山を志す、いわば新世代のシェルパである。そういったシェルパを先導している人物が、ミンマGとニルマル・プルジャ(通称ニムス)である。

◆二人はともにK2冬季初登頂を果たしたシェルパで、ミンマGはイマジンネパール(以下イマジン)、ニムスはエリートエクスペディション(以下エリート)という会社を立ち上げ、国際公募登山を牽引している。ミンマGは最難関の国際山岳ガイド資格IMFGAを取得し、英語力も教養も申し分ない。ニムスは元グルカ兵で、軍隊仕込みの強靭な肉体と行動能力をもつ。ニムスが成し遂げた約半年間での14座登頂の様子は映画化され、Netflixを通じて世界中で配信されている。インスタグラムのフォロワー数は約220万人を誇り、影響力は絶大だ。もう一人、ノルウェーの登山家クリスティン・ハリラをリードして世界最速3か月と1日での14座登頂を果たしたテンジェン・ラマも、怪物的強さをもつシェルパとして後半に登場する。

◆話は昨年秋のチベット遠征に移る。9月27日ネパールのラスワガディから陸路でチベットのキロンに入る。翌28日にニューティンリー、29日にチョ・オユーBCに入る。チョ・オユーに登頂後、ニューティンリーまで下山して一泊した後、その足で最後の山シシャパンマへ向かうという計画だ。

◆チベットへの入境手続きに予定より10日長くかかるなど、一筋縄ではいかなかった。30日、チョ・オユーBC(車で入ることができる)からABC(サミットプッシュの拠点となるキャンプ地)に上がり、一泊した後、10月1日朝9時にABCを出発。夜通し歩き、同日17時頃C1に着いた。そこで3時間ほど休養をとり、20時頃からサミットプッシュに入った。通常であればABCから頂上までは3つのキャンプを作り、段階的に登るところを、石川さんはほぼ一気に登ったのだ。固定ロープのない稜線を夜通し歩き頂上を目指した。しかし頂上があるプラトー(雪で覆われた台地)にたどり着く直前のところで、ホワイトアウトに捕まってしまう。地形的特徴が乏しいプラトーで視界が利かず、頂上がわからない。登頂を断念しかけた矢先、ニムスが現れた。軍隊仕込みの独自ナビゲーションにより、頂上までのルートを開いていった。石川さんもそれに続く形で登っていき、GPSで最高点を確認。10月2日登頂を果たした。

◆そして舞台は最後の山、シシャパンマへ。このシシャパンマは、様々な文脈で「14座最後の山」だった。石川さん以外にも、ニムス、ミンマGは無酸素での14座登頂、女性のシェルパ、ダワ・ヤンザはネパール人女性初の14座登頂、そしてアメリカ人女性登山家の2人、アンナ・グトゥとジーナ・マリー・ルズシドロはそれぞれアメリカ人女性初の14座登頂、というタイトルにそれぞれが王手をかけていた。とくにアンナとジーナはライバル心をむき出しにして競争しており、そこに周囲の人間も巻き込まれていった。

◆10月4日シシャパンマBCに到着。翌5日、ABCへ。手配していたヤクが来ず、石川さんたちイマジン隊は人力で荷揚げを行った。この件については、先にシシャパンマに入っていたジーナの隊が、アンナを遅らせるためにヤクを止めていたのではないか、という話が後に上がっている。6日の早朝、ABCを後にして夕方C1へ。チョ・オユーと同様に、C1で3時間ほど休養し、夜のうちにサミットプッシュに入った。夜通し歩き続け、7日の朝、シシャパンマ頂上へ向かう最後の斜面にたどり着いた。もちろん固定ロープはない。ABCから一緒にルートを開いてきたエリート隊とイマジン隊が策を練っていた矢先、後ろからジーナとテンジェン・ラマ(+シェルパ1人)が両隊に追い付き、いきなり斜面に取り付いた。ラマはさながら「カマキリロボット」の勢いで、ロープを結んだジーナを引っ張っていった。それをみたアンナ(+シェルパ2人)が猛追。14座登頂を目指すジーナとアンナの戦いが始まった。この2パーティに続く形で、石川さんとキルー・シェルパ(またしてもK2冬季初登頂者の一人)が斜面に取り付いた。

◆ジーナとアンナは別ルートで頂上を目指していた。ジーナは頂上に向かって左にトラバースして直登するルート、アンナは中央峰へと直登し、頂上へと稜線を辿るルートをとった(中央峰を頂上と勘違いしていたのではないか、という話もある)。ジーナを引っ張るラマは数か月前にシシャパンマに登頂した経験を持つため、石川さんとキルーはジーナ+ラマのルートを選択し、トラバースした後セラック(氷塊)付近で休んでいた。その最中、上からチリ雪崩が来た。石川さんとキルーはセラックに身を寄せて無傷。しかし数分後、交錯する無線から、アンナたち3人が数百メートル流されたことがわかった。後ろから無酸素で登ってきているミンマGと話した末、雪崩のリスクを考え、石川さんとキルーは撤退を決めた。踵を返して10分ほど下り、休憩できそうな緩斜面があった。そこでジーナたちの様子を見ようと振り返ったそのとき、再び雪煙が舞っているのが見えた。その5分後、二度目の雪崩により今度はジーナたち3人が流されたことがわかった。結果、アンナとシェルパ一人、ジーナとラマが亡くなり、4人を下げられないまま秋のシシャパンマは閉山した。頂上を目前にして起こった二か所での雪崩。まるでアンナとジーナに「当てに来た」ようだった。その現場に一番近くで遭遇したのが石川さんとキルーだった。その場にいた皆が呆然としながら下山した。石川さんは写真も映像もあまり撮れず、安全祈願の儀式であるプジャをしなかったことが思い出され、普段は考えないような「シシャパンマの神様が怒ったのかな」ということも頭に浮かんだ。それほど現実離れした出来事だった。

◆ここまできて、報告会の会場は静まり返った。話題は「真の頂上」問題に移った。これまでのヒマラヤ界隈では、慣習的に「認定ピーク」や「認定範囲」という考え方が用いられてきた。真に最高点でなくても、ここまで行けば、この範囲で写真を撮れば「登頂」、と見なされる地点があったという。しかし近年、その慣習に疑問が呈されている。ドローン技術の向上により、8000m峰頂上付近の地形がつまびらかになったことが背景にある。標高の差としては数メートルでも、客観的にみれば明らかに最高点があり、その手前で帰るのは登頂とはいえないのではないか、という意見が上がっているのである。その旗手となったのがミンマGであった。

◆例えばマナスルに関して、頂上の手前にある小さなこぶの部分で引き返すことが慣例と化し、固定ロープもそこまでしか引かれてこなかった。しかし2021年、ミンマGがそのこぶから一度下り、トラバースをして真の頂上まで登り返した。真の頂上に立つことを行動で示し、世界に「登頂」の意味を問いかけたのだ。これを受け、西欧を中心に「登頂」の検証が始まった。ドイツの登山史家エバーハルト・ユルガルスキは、過去の登頂写真を洗いざらい検証し、「登頂」の審議を行い、記録を改めている。マナスルの他にも、アンナプルナやダウラギリの登頂記録の見直しが進んでいる。その結果、人類初の14座登頂を達成したとされるラインホルト・メスナーも、アンナプルナで真の頂上に立っていなかったことが判明した。しかし、それでメスナーの功績がなかったことになるのか。現在西欧を中心に、ヒマラヤにおける登頂とはなにか、という議論が巻き起こっている。

◆あくまで石川さんはどの立場でもなく、「自分の眼で確かめないとなんの意見も言えない」と考え、2022年にマナスルを登り直した。そこで感じたのは、ミンマGが登った最後の行程があるのとないのとでは、山の印象が全然違うということだった。マナスルは1956年、今西壽雄とギャルツェン・ノルブにより初登頂され、1974年には、日本の同人ユングフラウが女性では初登頂したとされる。それらの当時も、真の頂上まで登った記録が残っている。8000m峰を切り開いてきた先人たちの努力を無下にして、手前で帰ることの意味とは何なのだろうと石川さんは問う。今年の3月、石川さんは再びシシャパンマに挑戦する予定だ。

◆会場の空気感と石川さんの生の言葉は、みぞおちのあたりでくすぶっている。私は『この地球を受け継ぐ者へ』(講談社)を読みながら羽田に降り立った。本の中の石川さんは22歳で南極に向かっていた。私は当時の石川さんと同じ年齢で、今回の報告会に居合わせた。石川さんから、知識や思考の蓄積の果てに行動があるということを感じた。石川さんの突き詰め方に圧倒された。その熱量を受け取り、自分の文脈で、好奇心の向かうほうへ生きていこうと思う。コロナ禍の講義、ハガキがつながって、今レポートを書いていること。幸運なめぐり合わせに改めて感謝の念が湧いてくる。これからも、一つ一つの行動の先で見える景色を楽しんでいきたいと思う。[安平ゆう 九州大学山岳部]

会期:2月18日(日曜日)まで

開室時間:月曜日〜木曜日 午前10時〜午後7時、金曜日 午前10時〜午後8時

土曜日 午前10時〜午後7時、日曜日・祝日 午前10時〜午後5時(入室は閉室の30分前まで)

会場:千代田区立日比谷図書文化館 1階 特別展示室

観覧料:一般300円、大学・高校生200円

■久々の地平線報告会でした。初めて報告会で話をさせていただいたのは1999年4月27日(当時21歳)だったので、それから25年、四半世紀もの歳月が経っていました。自分が最後に報告会をしたのは2013年7月19日だったようで、そのときからも10年が経っています。報告会の会場こそ変われど、江本さんはじめ、おなじみの面々がいらっしゃって、雰囲気も相変わらずで、なごみました。

◆本当の頂上問題、若いシェルパたちの台頭とシェルパたちの意識の変化、14座にまつわるあれこれ、シシャパンマの雪崩……などなど、報告すべきことはすべて報告したつもりなので、何一つ付け足すことはありません。

◆昭和49年(1974年)の日本女子マナスル登山隊(同人ユングフラウ)で、マナスル頂上近くまできて「ここが頂上だからもう帰ろう」と言うシェルパと喧嘩してまでその先の“本当の頂上”に立った3名の一人、内田昌子さんには、今月京都まで会いに行って話をうかがう予定です。昨年10月、シシャパンマで起きた雪崩で、アンナ・グトゥとともに滑落した二人のシェルパのうち、奇跡的に生き残った一人のシェルパがいます。アンナたちは三人一緒に流されて二人が亡くなり、一人だけ背骨を折るなどの重傷を負いながら助かったのです。そのシェルパにも、近々カトマンズで会い、話を聞く予定です。

◆そして、自分自身も2月末から高所順応のためにネパールに行き、6000メートル程度の山に登って順応後、一度日本に帰って休養、そして3月末に再びネパールからチベットへ入って、シシャパンマへ向かう予定です。帰国は4月末を予定しています。こうした取材や遠征をふまえ、最新のヒマラヤ事情をふんだんに盛り込んだ本を出そうとただいま執筆中です。それを書き終えたときに、今回の報告会で話した内容に関して、本当に一区切りがつけられるのではないか、と考えています。

◆今回の報告会後、早稲田の居酒屋に行ったのですが、まずこういう居酒屋で飲むこと自体が最近ほとんどなく、大学生くらいに戻った気分でした……。ぎゅうぎゅう詰めの畳の部屋で、あれこれ話しながら、江本さんの生歌も聞くことができて、なんというか大変光栄でありました。

◆四半世紀という歳月は、決して短くないはずなのに、なんだか地平線会議だけは時間がとまっているのか、あるいは時間が進み過ぎて一周しちゃったのかわかりませんが、何も変わっていないことがただただすごいです。緩やかなネットワークのあるべき姿として、色々見習うところがあります。どうもありがとうございました。[石川直樹]

■石川直樹さんと初めて会ったのは、報告会の会場がアジア会館だった20数年前。石川さんはまだ21歳の学生だった。報告会終了後に椅子の片付けを手伝いながら、ミクロネシアの島へかよって星の航海術を学んでいると聞いたことを覚えている。

◆2000年最初の報告会(第243回・出羽庄内ミレニアム集会)を鶴岡市で開催することになり、石川さんに参加を呼びかけると「行きます!」と即答してくれた。以前から山形へ来ていて出羽三山で山伏修行をしたこともあるらしい。この集会のテーマは「“狩り”をめぐる地球体験」で、石川さんにはリレートークの一人として、ミクロネシアで参加した海亀漁などの食文化について語ってもらった。その報告会から1か月後に彼は「P2P」に参加し、翌年チョモランマに登頂して七大陸最高峰の最年少登頂記録を更新した。

◆2004年には神田道夫さんと二人で熱気球による太平洋横断に挑戦している(太平洋上に不時着して奇跡的に生還)。その計画を聞いて、出発直前に酒田市で石川さんの講演会を開催した。すでに「情熱大陸」でブレイクしていたが、その波は酒田まで及ばず参加者は40人ほどだった。その後も世界各地へ出かけて写真を撮っていることは知っていたが、2011年に最年少で土門拳賞を受賞したのには驚いた。

◆ヒマラヤ8000m峰3座目のローツェに登頂した翌年、仙台の写真展で会って以来だろうか。あれから10年。いつのまにか13座に登頂し、残るシシャパンマもあと一歩のところまで登ったとは……。ずいぶん遠くへ行ってしまったなと思っていたが、久しぶりに会った石川さんはむかしと変わらない気もした。[山形県酒田市 飯野昭司]

◎土門拳記念館では現在「土門拳賞コレクション 自然・動物写真の系譜」として、石川さんや大竹英洋さんら6名の作品を展示中です(〜3/31まで)。

■石川直樹さんが、久しぶりに地平線報告会に登場するという。開催日は土曜日だという。「行けるのでは… …?」と思ってしまった。石川さんという人を認識した2000年当時、彼のウェブサイトには掲示板があって、書き込むと結構本人が返信してくれるものだから、活発なやりとりが生じ、投稿者同士のつながりも生まれた。『地平線会議』なるものがあることを知ったのも、ディープな旅行社主催の江本さんの講座を聞きに行く機会を得たのも、この掲示版での石川さんの書き込みからであったと記憶する。いわば、私が地平線会議に関わらせてもらうようになったきっかけは、石川さんからもたらされたことになる。

◆時を同じくして、地元大阪での有志による石川さんの報告の場に参加させてもらう機会もあり、話を聞いてはワクワクしたことを覚えている。それは、未知に向かう石川さんの行動に触れることで、自分の枠を取り払える可能性を感じていたからかもしれない。

◆……あれから20数年。石川さんが登場する多くの媒体を通して動向に触れることはあったが、あまりに行動の範囲が広く、内容も多岐に渡るため、知り得た状況は点にとどまっていた。そんな中での報告会のお知らせ。アラ還として今後に思い巡らせる私にとって、ナニカミエテクルモノガアルカモ、とこじつけたのが今回の参加の動機であった。

◆報告会開始後は、例によって圧倒的なことを淡々と語る石川さんに懐かしさを覚えたが、仲間のシェルパの話になったあたりから、口調が少し砕け、相好が崩れる様子も垣間見られた。人との関わりが充実しているのだろう。流された映像もストーリー仕立てになっていて、多くの人の名がクレジットされていた。

◆かくして石川さんは、20代前半のときにお会いしてから、旅先で身体を通じて得られる驚きを表現し続けている点において、なんのブレもなかった。全うしていた。そんな石川さんの行動や作品に触れるたび、自分は何を思っているのか、何に揺さぶられるのか、どうしたいのか、問いかけられる気がする。それもまた人の心を惹きつける理由の一つなのかもしれないと改めて思う。

◆報告会のあとで「カメラを持たずとも登りたいですか」と尋ねたところ「写真を撮らないなら登らない」と石川さんは言った。その写真を観に、報告会の翌日、日比谷図書文化館で開催中の展覧会『NAOKI ISHIKAWA:ASCENT OF 14―14座へ』に足を運んだ。世界初登頂の瞬間の歴史的な文章とともに、ヒマラヤの山々の巨大写真が展示され、見応えと居応え(そんな言葉はないが)を感じるとともに、不思議と山々に親しみが湧いてきた(あと、隅っこに貼られた山の名前のキャラクターシールが気になった!)。

◆石川さんの口から「宇宙」という言葉が出たのはいつからだったろう。これを機に、14座登頂を果たしたその先も楽しみにしながら、また、大いに問いかけられたいと思う。[中島ねこ]

◆一度は辞めた会社に2020年4月に復帰し、もう4年近く働いている。二度と戻ることはないと思っていた場所に戻った理由はいろいろあるけれど、定期的に会って酒を酌み交わしていた同期の存在も実は大きい。長女が中学受験を考え始め、次女は3歳になって、自分も腰を据えて働くべきではと思い始めたころ、「だったら戻ってくればいい」と事も無げに誘ってくれた仲間たちだ。その3次会だか4次会だか5次会だかわからない、ぐだぐたの飲み会を終えた明け方の帰り道、そのうちの一人に言われた。「教育費だなんだ言っているけどお前、本気の仕事をしたいだけなんだろ?」と。一気に酔いがさめた気がした。こいつらと一緒に歳を取っていくのも悪くないかもなと思ってしまった。石川さんの話を聞いていて、そんなことを思い出した。あいつらには絶対に言わないけれど。

◆就職のことを考え始めた2000年に、北極から南極までを旅する「Pole to Pole」プロジェクトに参加している石川さんのことを知り、現地から発信されるブログを追い掛けた。それから石川さんはいつも先を歩いている先輩で、受けた影響も小さくない。アフガニスタンに行ったことも、写真を本格的に勉強し始めたことも、いくつかの大きな賞を取ったこともリアルタイムに知っていた。エベレストに10年ぶりに登ったと聞いたときは驚いたけれど、「ヒマラヤは面白い」と言って目を輝かせた石川さんは、何かに目覚めたのだろうなとうらやましくも感じて刺激を受けた。それから何度もヒマラヤに行っているらしいと遠くから聞こえてきていたけれど、8000メートル峰の13座を登っていることまで把握しきれておらず、また驚いた。

◆久しぶりだという感じはなぜかしなかった。相変わらず軽やかで青年のようなところがあって、変わった印象も受けなかった。それでも共に年齢を重ねてきたんだなという思いに駆られた。石川さんに会うと二十歳そこそこのころの、原点ともいうべき自分を思い出す。自分の航路を見定めるため見上げる夜空の星のごとき存在なんだと思う。そんな「石川直樹星」みたいなナントカ星が、地平線会議にいくつも瞬いていることもよくわかっている。

◆この4年弱は、家庭のこと以外は仕事にばかりかまけていた。それがバレたらしく「忙しいと言い訳ばかりして」と叱られて今、筆を執っている(反論すると、E本さんが同じ年の新聞記者だったころのたぶん倍くらいの仕事を、母親業・主婦業の傍らでこなしている。だから本当に余裕はない)。私の周りには、仕事以上に優先すべきことなどないと考える絶滅危惧種的仕事人間がいまだ多く生息している。20代のころに比べれば「働き方改革」とやらが進んだとはいえ、土日だろうが盆暮れ正月だろうが、仕事から完全に離れられる日はほぼ無い。500回記念大会も今回の報告会も、取材を終えてから会場に駆け付けた。12月の報告会や先日の映画上映会の日は、丸一日仕事が入っていて涙を飲んだ。

◆それを正義とする毎日から地平線の中に放り込まれると、真逆のモノサシを突きつけられ時に混乱する。思考停止してただ働くマシンと化したほうが楽だったりするので、報告会への参加を消極的に思う日もある。でも、そのバグ(不具合)をあえて起こすために行くのかもしれないと思う日もある。何をぐだぐだ書き連ねているのかというと、ソーコーの妻のヨシ子が「仕事とアタシとどっちが大事なの?」と詰め寄ってくるので、できる限りで関わり続けているという行動からオレの愛を感じてくれよ、と色男ばりに長い長い言い訳をしている。[菊地由美子]

■旅する民俗学者、故宮本常一さんを偲ぶ「水仙忌」が命日の1月30日、いつもの国分寺市東福寺で催された。島根県から駆けつけた山崎禅雄師(元『あるくみるきく』編集長)の読経と参加者が心待ちにしている「法話」のあと畳の広間で賑やかに宴が始まり、初参加者が紹介された。地平線会議おなじみ長野亮之介画伯をはじめ、高野秀行著『イラク水滸伝』でその線画イラストの力量が注目された山田高司、すり身の普及のためアビジャン通いが続く佐藤安紀子、染織の世界で気を吐く中畑朋子……。とくに先日の『つなぐ 地平線500!』で亡き森本孝を継いで新たに「3バカたかし」に任命された山田高司は賀曽利隆、岡村隆、そして森本夫人真由美さんを交えての写真撮影に引っ張りだこだった。

◆地平線会議は観文研とはまったく別の組織だが、切っても切れない縁でつながっている。地平線会議発足当初の呼びかけ人は6人いた。常一さん長男の宮本千晴、江本嘉伸、賀曽利隆、伊藤幸司、岡村隆、そして森田靖郎である。1979年8月の地平線発足から45年、この日森田以外の5人がそろって参加したことでもその絆の深さがわかる。このほか第1回報告者である三輪主彦はじめ、丸山純、坪井伸吾、高世仁・泉夫妻、久々の田口洋美、街道憲久、西山昭宣ほか多彩な顔が宮本常一さんの遺影を前に語り合った(名前が抜けていたらお許しを)。

◆新たに参加した参加者の1人1人の自己紹介は面白かったし、民映研の最長老、伊藤碩男さんが珍しく昔話をされたことも印象的だった。1981年に73歳で亡くなった宮本さん、私は観文研を初めて訪ねたとき、挨拶をしただけのご縁しかないが、お元気な時の“巨人”を知っているだけでもありがたい、と思う。水仙忌、来年もやるそうです。1月30日木曜日。宮本常一さんも観文研も知らない若い世代も是非参加を、と主催者からのお願いです。[江本嘉伸]

イラスト ねこ

■地平線通信537号(2024年1月号)は1月17日、印刷、発送しました。新年最初の通信は20ページの厚さとなりましたが、13人もが駆けつけてくれ、実に素早く作業が進みました。印刷局長の車谷建太さんが不在のケースに備えて今回は車谷さん、中嶋敦子さんの見守るなか、中畑朋子さんが印刷機の全作業工程に一人で初挑戦するという心強い展開でした。

◆二次会の「北京」では8人テーブルに13人が座り、歓談しながら餃子をいただきました。そうそう、地平線会議発足のころからの仲間、渡辺京子さんがはじめて参加し、発送の現場を共有しました。そして、長岡のり子さんのあんぱんを長岡竜介さんが持参してくれました。13人は以下の方々です。ありがとうございました。

車谷建太 伊藤里香 中嶋敦子 中畑朋子 長岡竜介 高世泉 渡辺京子 白根全 秋葉純子 久島弘 落合大祐 江本嘉伸 武田力

■1月1日、午前10時30分、のんびりとしたもんだが、1年の計は元旦にありということで輪島市町野町曽々木海岸そばにある岩倉寺に初詣とご祈祷をお願いに向かう。岩倉寺は北陸三十三カ所観音霊場巡りの第十六番である。本堂に続く参道は、なかなかの勾配の石段である上に、12月22日の大雪で杉の木がへし折れていて参道に倒れ整備されたのであろう痕跡が残っていたり、祠が雪によって崩れたりしており足場は決して良くなかった。

◆初詣を終え、毎年恒例にしている境内での定点記念撮影をして下山する。私が弟を撮影し弟が私を撮影している。続いて母の実家が檀家である佐野寺へご挨拶に向かう。その後に大谷峠で行うライフワークの水平線撮影を考えれば、先に佐野寺へご挨拶してから岩倉寺に向かうのが段取りの良い本来のルートだ。海側から山側へ行ったり来たりしたから、水平線撮影を始めたのはもう14時頃だった。

◆大判カメラでの撮影のため2時間ほど、じっくり時間をかけての撮影になる。撮影の間に弟に飯田のショッピングセンター「シーサイド」が営業しているのか電話してみてとお願いをした。撮了して機材をバラし車に積み込み、営業しているということで、お土産にする塩を求めにシーサイドに向かった。この直後の顛末は前回通信に掲載させていただいた内容になる。命の芯を針で突かれたような言葉にならない感覚、ぐうの音もでない思いをしてから思いつく限りの迂回路を大谷地区、若山地区、宝立地区で巡った。

◆車で走行したり、一度車で進むとUターンできそうにない生活道路は一旦車から降りて徒歩で道を確認しながらを繰り返し迂回路を探した。警察も迂回路を探していた。迂回路捜索中に生き埋めになっている人の声が微かに聞こえる。「うぅぅ、」「あぁぁ、」と家族が名前を叫ぶ声に反応するのが精一杯のようだった。「父親が生き埋めになっている。警察に何度連絡しても繋がらないと途方にくれていた」。声が聞こえなくなったという家族もいた。

◆どの迂回路も道路が割れていたり、橋が外れていたり、電柱が倒れていたり、土砂崩れしていたりで通行できない。迂回路がない。陸の孤島化していて出られない。空が赤い。火事だ。迂回路がないから消防車も駆けつけられないのだ。「津波が来る逃げろ!」とSNSで連絡をもらっていた海辺の町、飯田も迂回路の選択肢のひとつだった。震度7から余震は続いているも数時間が経っていたので津波は来ないと判断し飯田へ向かうが途中目前を覆いつくす土砂崩れがありこのルートも駄目だった。

◆このときは知る由もないが、のんびりした1日の始まりと海側から山側へ行ったり来たりしたお寺巡りが命の分岐点だった。考えられるルートは残りふたつとなった。宝立山を越えていくルートと見附島方面に海岸線で南下して迂回するルートだ。宝立山は昔から雪深く先月の大雪でおそらく通行はできない。最後のひとつは海岸線を南下するルートだが、迂回に失敗すれば往復で60kmの走行になりガソリンを失うリスクが高かった。

◆どちらも選ぶことはできず、宝立町のコンビニや薬局、ガソリンスタンドが揃う駐車場で車中泊を決めた。時刻は22時、空を眺めると月が見えていた。傾いた電柱がシルエットになっている。だんだんと車の窓ガラスが白くなっていった。排泄のため車外へ出て都合の良い場所を探す。田舎とはいえ意外と見つからないものだ。車へ戻るころにはすっかり体が冷え膝がガタガタと震えていた。

◆夜通し緊急車両が走っていたり、駐車場に入って来たりしていた。眠ることはできず朝を迎えた。朝8時、コンビニが開いた。水とパンはもう無くなっていた。アルコールは不人気のようだ。カウンターに人が立っていたので、「売ってもらうことはできますか」と尋ねると「自由に持って行ってください。上から言われているんで」とのことだった。続いて、薬局が開いた。やはり自由に持って帰ってもよかった。きっと東日本大震災のときの被災地の混乱から学んだ対応なのだと思った。

◆紙、お茶、サランラップ、乾物、チョコレート、ビニール袋、歯ブラシなどを揃え、昨晩、断念した見附島から南下できるルートは生きているのか、まずは徒歩で下見に向かった。明るくなって被災状況が露わになった。なんてことだ。架空の映画のような光景が辺り一面に広がっていた。壊滅した町の向こう側に見附島が変わり果てた姿になっているのが見えた。思わず「あんな形だっけ?」と声が漏れた。

◆歩いて程なく、向こう側から車がやって来た。どうやら自衛隊が夜を徹して道を応急処置したそうだ。どこまで繋がっているのか定かではないが、抜けられるのだと思った。朝、耳にした飯田の町は津波で流されたという話を聞いて、もし佐野寺へ元日のご挨拶に行ってなければ飯田に到着していたわけで、飯田から宝立方面へ逃げようにも土砂崩れで道が塞がっていて私は津波に流されていたということになる。それから最初に繋がった道は11年前に母親が没死した天坂という場所へ繋がる道だったこともあって、生かされたと思った。1月2日午前10時過ぎの出来事だ。[東雅彦 写真家]

■1977年、石川県輪島市生まれ。27歳の時に渡豪し写真家、白土健美に撮影の基礎と考え方を学ぶ。このころから意識とは何か、無意識とは何かを考えるようになり諸国を旅しながらファインダー越しに人々とコミュニケーションを図り考えを深める。帰国後クライアントワークを行いながら2008年、福島県いわき市にて、耕作放棄地の田んぼを利用し次世代の農業を支える若者を育成する、いわきワールド田んぼプロジェクトに参加。2009年、リクルートメディアコミュニケーションズにて、スタジオ機材管理、画像レタッチ、品質管理などを行いながら、2011年3月まで、いわき市にて竹馬作り、竹とんぼ作り、流しそうめんなどのイベントを開催しつつ稲作を通じて地元の方々とふれあう。東日本大震災による土地の被害を受け、人に良しと書く食を提供することは難しいと考え、2012年より福島の農家さんが安心して水田耕作ができる土地をオーストラリアに選定し、福島のサテライトファームをクイーンズランドに設置する。2014年に企業がサポートに参加し2015年に初収穫に至るも、2016年にビザと資金が続かずプロジェクトを中止。2020年のパンデミックの影響で撮影が白紙となり同年5月より、クライアントワークから現代美術制作へ比重を移し現在に至る。(※「白土健美」の「土」は“土”に“、”)

■1月1日の能登半島地震から1か月が経った。今もNHKをはじめテレビ各局のニュース番組は現地のリポートから始まる。被災地の状況はというと、インフラである電気・ガスは約90%の世帯で応急復旧したものの水道はほぼ全域で断水が続いている。輪島市では県内初の仮設住宅への入居が始まった(いずれも2月3日時点)。しかし被災者のほとんどは一次避難先、二次避難先からの展望が見えない状況だ。

◆今回の震災では自宅のある福井市でも震度5強の大きな揺れに見舞われ他人事とは思えない。我が家では石川県のテレビ番組(MRO北陸放送)が映る。番組の下側のテロップには、各地域のどの場所で水を配布するという給水情報、さらに入浴情報が流れ続けている。いまだに断水が続いているためだ。

◆今回、自分なりに何かできないかと考えた末、勤務先のメガネ会社の理解を得て、自社の保護メガネ200本を付き合いのあるモンベル社のアウトドア義援隊へ寄贈することにした。家屋の整理をする際には、大量の埃が舞うことで目が赤く腫れ結膜炎になる人も多いと聞く。予防の一助になれば幸いだ。国や県の支援も大事だが、一個人としてもできることをしていきたいと思う。今は復旧とその先にある復興が見えてこない。しかし、災害の多いこの国で先人たちが過去そうしてきたように、しなやかに立ち上がる姿をいつの日か見てみたい。[福井市 塚本昌晃]

《画像をクリックすると拡大表示します》

■2024年の日本の幕開けがこのようになるとは誰が想像していただろうか? 私もその時刻母や祖母とおせち料理をつつきながら、推しの動画を祖母に観せて笑い合っていた。しかし慶びのムードは元日の夕方、一転してしまった。連日ニュースでは倒壊した建物の瓦礫の映像が映る。国の初動が遅れ(たように私には思われた)生存可能とされる72時間も無惨にも過ぎ去ろうとしていた。瓦礫の下から人を救出するために、何頭もの災害救助犬とハンドラーが続々と現地入りする様子がSNSから覗え、私はあるハンドラーと災害救助犬の姿を思い出していた、その人の名は村田忍さんと言った。

◆2018年頃、私はいつも駅前に現れる大きなピレネー犬のドキュメンタリー映像を撮ろうとしていた。ふさふさの長い白い毛、誰が撫でても大人しくて包み込むような優しい雰囲気を纏っていて、会う人は老若男女問わず誰をも笑顔にしてしまうアイドル犬だった。実はのんびりした風貌からは想像もつかない壮絶な過去を背負っていたのだが、それを微塵も感じさせない堂々とした姿に、その前年に、サバイバルキャンプに参加して火起こしの際に思いがけぬ事故で脳血管障害を起こし、生死の境を彷徨った私自身が強く惹かれていたのだと思う。

◆ゲンちゃんという名のそのピレネー犬は、東日本大震災時に福島で被災し、飼い主を津波で失って痩せ衰えたボロボロな姿で彷徨っているところを保護され、その後はるばる東京に住む優しいご家族に引き取られ暮らしていたのだ。そのゲンちゃんの被災後の福島での足取りを辿ろうと、ある日私は福島まで車を走らせた。犬猫の保護センターの方からゲンちゃんの当時の様子から、震災時の話までいろいろ伺う機会を得た。中でも一番印象に残っていたのが、1人のドッグトレーナーの話だった。

◆センターの人は村田さんというそのトレーナーのことをこう説明した。「どんな獰猛な犬でも村田さんにかかれば絶対に大人しくなる。村田さんは動物と会話できるとか、何か特殊な能力を持っていたんじゃないでしょうか」。聞けば、ある日、マスティフかピットブルか忘れてしまったが、元々血の気の多い犬種を飼われていた方からそのセンターの人は相談を受けた。どうやら飼い犬が飼い主の顔を食いちぎるという事故が起きてしまったらしい。飼い主は顔半分に大怪我を負いながらも、その飼い犬を保健所等に送るのは可哀そうだから、何とか大人しく生活できるように訓練できないか?と相談してきたというのだ。

◆獰猛な犬種の上、かなり荒い気性だったその犬が大人しくなるとは到底思えなかったが、ふとセンターの方は、もしかしたら村田さんなら何とかできるかもしれないと思ったらしい。それで村田さんにその犬を預けたところ、2か月くらい経ったら本当に人(犬?)が変わったように大人しくなっていたというのだ。そういうことが一度ならずあり、センターの人も村田さんに絶大の信頼を寄せていた様子だった。

◆村田さんは東日本大震災のときにもすぐに相棒の災害救助犬ジャーマンシェパードのレイラ(アイヌ語の「風」から名付けられた)を連れて、たびたび福島を訪れていたという。生きている人を探すことに喜びを見出すはずの救助犬なのだが、生きて発見されることはほとんどなく……、強烈な異臭で嗅覚を失いながらもレイラは村田さんと共に必死に瓦礫の下の人たちを探し続けた。そして何人ものご遺体が発見されご家族の元に帰っていった(その話は書籍にもなったので知っている方もいるかもしれない)。ただ、2014年に老衰でレイラも天に帰ったのだが、村田さんは厳しい現場にたびたびレイラを連れて行ったことで、ネット上では心無い人から多くの誹謗中傷も受けていたという。

◆そして、何度も福島に通っていた村田さんの体にも異変が起きる。甲状腺がんを患い、それが原因で数年後には村田さんもレイラの元に旅立ってしまう。動物が大好きで、なかでも特に馬が好きで、被災した相馬の馬を引き取る活動も行っていた村田さんの最期は、家族に頼んで大好きな馬の背中に乗せてもらい、そこで息を引き取ったという。

◆それほど動物愛が強く、動物を救う活動に命をかけていた村田さんがレイラをぞんざいに扱うはずはなかった。誰よりも想っていたはずだ。これほど動物への愛情が深い人はなかなかいないだろう、センターの人の話しぶりからもそれは強く感じられた。今回、そんな村田さんの話が蘇り、以前から映像か何かの形にしたり誰かに聞いてもらいたいと思っていたことを思い出したので書かせていただいた。[中山綾子 webサイトディレクター]

■海は怖いと書いたが、地震に津波、大地と海が怒っているようで恐ろしい。2024年はとんでもない地震災害や事故で始まった。世界に目を向ければ、ウクライナやパレスチナも停戦の兆しもないし、アメリカの民主主義も危機に陥っている。洪水に旱魃、酷暑に寒波、気象異変や火山の噴火、胸騒ぎがしてならない。

◆去年夏、北前船航路探訪の船旅で能登半島を通過した。行きは志賀町富来港、珠洲市狼煙港に、帰りは珠洲市蛸島港、輪島港、志賀町福浦港に停泊した。これらの港は入江や湾に防波堤を築いた良港であるが、今は海底活断層による隆起で多分入港できないだろう。自然の驚異をまざまざと見せつけられた。

◆被災地の日常は困難にまみれている。災害は避けようがない。歯を食いしばって耐えるしかないのか。アルピニズム命と取り組んできた冒険も、困難はてんこ盛りだったけれど、自ら選んだ困難であって、怖くなったり、いやになったら、いつでも止めることができた。

◆若いころは非日常の気楽さを自覚せず、感情の激しさに身をまかせた。私は、長男が生まれた1975年に、積雪期の前穂高岳屏風岩第一ルンゼの単独初登攀を試みた。雪崩に襲われ死にかけ、氷雪に打たれながら息子の名前を叫んだ。あれからずっと日常と非日常を行き来してきた。私はプロの登山家でも冒険家でもない。世間のお目こぼしで、わがままに生きてきただけのこと。災害の現場に触れるたび、おのれの幸せをかみしめてきた。

◆今年も北前船の寄港地を再度巡りたいのだが、ためらっている自分がいる。もう後期高齢者になるのだからたいしたことができるとは思っていないが、わがままな放浪癖が体の奥から湧き上がってくる。運転免許を持っていないから、歩くか自転車かヨットしか移動手段がない。過去にしがみつくしかないのだ。自分との折り合いにいまだに戸惑っている。性と言うべきか。

◆寄港した港の中で印象深かったのは福浦港である。今も余震の続く志賀原発のすぐ近くにある。高田宏著『日本海繁盛記』(岩波新書)でこの港のことは知っていた。自転車で能登半島を一周した折に二度訪れている。今は鄙びた風光明媚な漁港であるが、9世紀頃には遣渤海使船が日本海を横切ってやって来たこともあった。北前船の寄港地としても栄えた。

◆港の入り口にある日和山台地の一隅には、金毘羅神社、方角石、日本最古の洋式木造灯台が海を見下ろしている。中でも私を惹きつけたのは、極楽坂の墓地群と腰巻地蔵である。航海で亡くなった水夫や身寄りのない遊女など300体以上が埋葬されている。

◆腰巻地蔵のいわれは涙を誘う。オイチという遊女が馴染みの船頭を引き留めたい一心で、地蔵に不浄な腰巻を打ちかけたところ、海上が大時化になり長逗留させた。船頭は身受けを約束したが、再び戻ってはこなかった。オイチは待ち焦がれて狂い死にした。切ない話である。登山や冒険や旅はお気楽な世界だなあ、やっぱり。

不幸が手に余るほどたまったからと言って

幸せに反転するとは限らない

小さな幸せをかきあつめた黄昏どきに

突如大きな不幸に見舞われる

災難は きまぐれな不運のかたえくぼ

生きるのに不都合で

泣く自由も見失った悲しみ

幸せになれ過ぎていた訳でもないのに

不幸は 素知らぬ顔ですり寄ってくる

どうすりゃいいんだ

海と大地の汀で

……人々はただ震えている

■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円)を払ってくださったのは以下の方々です。万一記載漏れがありましたら江本宛メールください。最終ページにアドレスがあります。

矢次智浩(10000円 通信費+カンパです) 福原安栄(毎月の通信をありがとうございます。すみずみまで読んでおります) 土谷千恵子(本年もよろしくお願いします) 藤原謙二(10000円 会費3年分+カレンダー代を含む寄付) 北川文夫(2024ツウシンヒ オクリマス) 日下部千里・和也(10000円 5年分) 成川隆顕(10000円 5年分) 斎藤孝昭 渋谷典子 金子浩 坂井真紀子

■2023年末、二人の子供を連れ、イギリスに向かいました。目的は、一年前に「不法移民」としてイギリスに渡った、夫の兄と甥を取材するためです。

◆兄たちはシリア難民としてトルコ南部に暮らしていましたが、コロナ後の物価高騰やシリア人への差別、さらにトルコ政府主導のシリア人帰還政策に疲弊を重ね、ヨーロッパで難民認定を受け、安定した生活を送ることを夢見て旅立ったのでした。それは、紛争が続くシリアには帰れず、トルコにも居場所がないと感じた彼らの、最後の希望ともいえる選択肢でした。

◆その旅は大変高額で危険です。まず、地中海を小型ボートで密航し、ギリシャに上陸。その後、ほぼ徒歩で2か月ほどをかけて目的国を目指します。国籍の問題から、正規の方法で国境を越えられず、不法に移動するしかありません。そのため「不法移民」と呼ばれます。2015年以降、こうした人々がヨーロッパに大量に流入し、大きな社会問題となってきました。

◆その後、兄たちはトルコを出発してから2か月半後の2022年11月にイギリスに上陸。現在、難民申請中で、ロンドンの北の街、ミルトンケインズの難民収容施設に暮らしています。現地で一年ぶりに目にした兄の姿に、私はショックを受けました。彼があまりにもやつれ、悲壮感と疲労とを漂わせていたからです。聞けば、一年以上妻や子供たちと会えない孤独感に加え、現在イギリス政府が審議を進めている、難民申請者をルワンダに移送するという法案に不安を募らせているとのこと。

◆兄によれば、トルコからの移動の旅で最も過酷だったのは、ドーバー海峡の横断だったそうです。フランスからイギリスを目指して乗り込んだ小型ボートが転覆し、冬の海で溺れ、あわや溺死寸前でした。その話を聞き、彼らがどのようにイギリスにやってきたのかをより知りたくなり、ドーバー海峡のフランス側の街カレーへと向かいました。

◆カレーでは現在も、アフガニスタンやスーダン、シリアなどから多くの移民が押し寄せ、イギリスへの船出を待っていました。私はシリア人移民たちと親しくなり、彼らの取材を進めました。強風が吹き荒れる寒い日々のなか、橋の下で火を焚きながら、野宿を続ける彼らの姿に胸が痛みました。彼らもまた、以前の兄のように、海を渡ってイギリスに行きさえすれば、自分が抱えるすべての問題が終わるのだと信じていました。そんな彼らは子供たちをとても可愛がってくれ、肩車や抱っこをたくさんしてもらいました。

◆その後私は再びドーバー海峡をフェリーで渡り、イギリスへと戻りました。その青緑色の海を、まもなく夜の闇に紛れて小型ボートで渡っていく彼らの姿を思いながら。やがて、帰国したばかりの私に届いたのは、信じられない知らせでした。カレーでお世話になったシリア人移民など合計6人が、ボートの転覆により海に投げ出され亡くなったというのです。

◆ボートで海を渡ることが、命がけの危険な航海であることは知っていました。しかしほんの少し前、隣で一緒に焚き火にあたり、子供たちを抱っこしてくれたあの人たちが、今はこの世にいないのです。その現実に私はショックを受け、手元に残った彼らのポートレートをただ見つめるのでした。遠いシリアから長い旅を続け、イギリス本土の街の明かりを目にしながら、暗く冷たい海の中に沈んでいく最期のとき、彼らは何を思ったでしょう。

◆彼らが密入国費用として約1000ドル(約15万円)を支払い、自ら小型ボートを漕いで4〜5時間をかけ、命がけで渡っていくドーバー海峡。同じ海を、私はフェリーで、70ユーロ(日本円で約11000円)を支払い、90分で快適に、安全に渡れるのです。そして彼らと私たちとを分けるのは、ただ、生まれた国とその国籍なのです。私は人間の不平等を思わずにはいられませんでした。

◆今回の旅では、物価の高いイギリスで、経済的に苦労しながらも、なんとか取材を終えることができました。現地では、スーツケースが三日遅れで届いたり、取材終盤には財布をすられ、ほぼ一文なしになるなど事件も起きましたが、やはり取材した人々が亡くなってしまうという事態がとても辛い出来事でした。

◆より良い暮らしを夢見て海を渡っていく「不法移民」たち。彼らが、なぜ故郷を後にしなければいけなかったのか。そして海を渡った先で、どのように生きていくのか。シリアという国を離れて生きようとする移民の姿を、これからも見つめていこうと思うのでした。[小松由佳]

★皆様へ より良い写真活動の継続のため、月額1000円のHP有料会員コンテンツの会員を募集しています。是非活動の応援を宜しくお願いいたします。詳しくは、「小松由佳 ウェブサイト 有料会員コンテンツ」で検索ください。

■NPO南アジア遺跡探検調査会が昨年夏に派遣した「スリランカ密林遺跡探査隊2023」の報告会を、1月21日に東京・神宮外苑の絵画館で開かせてもらった。おかげさまで、もともと広くない会場は、九州や東北など遠方からも、また考古学や山岳・探検の関係者、学生隊員の家族など各方面からも参加者があり、立ち見も出たほどの盛況だった。もちろん地平線会議の仲間の顔もあって、報告を聞いてもらえたのが嬉しかった。

◆報告会では、隊の成り立ちを知らない人々のために、なぜ私たちがスリランカのジャングルで遺跡を探すのか、その目的やこれまでの経緯を説明した上で、まず考古学者の隊員や学生隊員(早大、慶大、明大、法大、関大の各大学探検部員)から、調査した各遺跡の現況を映像とともに解説してもらった。休憩を挿んだ第二部では、隊の行動や探査活動の実態と、装備、食糧、医療、通信など各担当の細かな報告をしてもらったが、集まった参加者たちからは、「探検の成果」と「行動の内実」の両面がわかって良かった、と好評の声がいただけたので、主催者としてはその点も安心した。

◆終了後の懇親会も盛況で、40人余も酒場に集まった社会人や学生からは、「次回の探査隊にはぜひ加わりたい」という熱心な声も寄せられたし、なかには仙台から駆け付けた東北大医学部の学生で「スリランカの仏教と日本仏教の関係に興味があるので、医学部は休学してでも行きたい」という目的明瞭な意思を示す若者の声もあったりして、逆にこちらが驚かされるほどだった。

◆こうした声を実際に次回に生かせるかは、私たちの努力次第だから今後も頑張らなければいけないが、とりあえずは1973年の探査開始からちょうど50年目の隊の活動が、こうした形で、ちゃんとした「一里塚」と、次の時代への「機縁」になり得たことが、今回の報告会の最大の成果だったのではないだろうか。昨年は総隊長の身ながら、直前に急な病を得て現地には行けなかった私だが、主催するイベントを終えて、そんなふうに一安心している昨今であります。報告会に参加してくださった皆さん、探査隊を応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。[岡村隆]

■12月23日から1月27日まで、「現代アート 花とみどり・いのちと心展」に初参加しました。場所は立川市の国営昭和記念公園、花みどり文化センター。屋上庭園があるガラス張りの建物です。会期中はよく晴れて、太陽光が射しこみ、温室のようでした。出展作品は絞り染めの布二枚、和紙と流木で作ったオブジェ二つ。作品全体のタイトルは「変わらないもの 変わりゆくもの」。参加が決まったとき、今までやったことのない方法で作ろうと思いました。

■12月23日から1月27日まで、「現代アート 花とみどり・いのちと心展」に初参加しました。場所は立川市の国営昭和記念公園、花みどり文化センター。屋上庭園があるガラス張りの建物です。会期中はよく晴れて、太陽光が射しこみ、温室のようでした。出展作品は絞り染めの布二枚、和紙と流木で作ったオブジェ二つ。作品全体のタイトルは「変わらないもの 変わりゆくもの」。参加が決まったとき、今までやったことのない方法で作ろうと思いました。

◆実家の押入れの柳行李の中に、糊がかかった古いシーツや何度も繕った布があり、その存在が愛おしくて、いつか甦らせたいと考えていました。今がチャンス! 縫い合わせ、絞り染めをしてほどき、絞り柄の配置を考え、再度縫い合わせる、という工程。染めた布全体に変わりはないのに、配置が変われば違うものになる。反対に、最初に染めた柄と配置は変わるけれど、部分をよく見ると同じ。古い布の利用も含め、「変化」ってなんだろうということを表現したかった。3m四方の布は緑色、1.8m四方の布は臙脂色。高い位置から筒状に垂らして展示をすると、光が透けて美しかった。

◆オブジェは、思いがけず誕生しました。制作期間中、地平線仲間でサイクリストの埜口保男さんの叔母さまが亡くなり、部屋の片づけを手伝いました。桐箪笥の中、たとう紙に入った着物をさらに包んでいた和紙には、経年によるシミがありました。なんとも愛おしい。持ち帰って、2cmほどの短冊に切り、それを緯糸にして40cm四方に織ってみると想像以上に面白い。思いつきで流木に巻いたら、温かみのあるオブジェが完成しました。タイトルには、「若さと老い」「生と死」という変化の意味も込めていました。年月を重ねた和紙を手にしたことで、作品全体が、しっくりまとまりました。

◆初めての現代美術展。広い会場で、彫刻や絵画、インスタレーションの作品と並んだ私の作品。知らなかった自分に出会えました。実用の染織製品作りと並行して、心の内を表現する作品作りを、また今後は、社会への意見を形に表わすことも目標にしながら、ゆるりと染織を続けていきたいです。5月には東京都美術館での展示会に参加予定です。

◆次回は、作品について文章で説明しようと思っています。今回の展示は作品だけを並べましたが、わかりにくかったと反省。作品を見ただけではわからない制作者の想いを伝えることも展示の一部分だと思いました。[中畑朋子]

■江本さん、地平線会議のみなさま、ご無沙汰しております。北海道の一地方で、共同生活家屋「ちえん荘」に住まう五十嵐です。相変わらず、職人を目指す仲間たちと楽しく暮らしております。今回は、昨年縁あって出会うことのできた、馬搬という仕事についてご報告させていただきます。

◆馬搬とは、森で伐採した木を馬で搬出することをさします。かつて日本中で当たり前だったこの技術も、自動車や重機といった動力機械にとって代わられました。北海道でも、約半世紀前まではそれを生業とする「馬方」という職が多くあったようですが、今の林業現場でそうした人々に会うことはまずありません。

◆しかし、その技術を継承し、林業として成立させながら働く人が、日本には少ないながらも存在します。たとえば、岩手県遠野市を拠点に活躍される岩間敬さんなどは、メディアで見たことがある方もいるかもしれません。そして、私が住む北海道でも、馬搬を実践する方がおられたのです。

◆馬搬というと、ソリの上に山積みにされた丸太を馬が引き、その上にのった馬方が手綱をにぎってそれを御す、という情景が浮かぶかもしれません。ただ、それは昔日の馬搬のあり様であり、その方式が現代の重機に敵うわけもなく、それでは仕事にはなりません。少なくとも私が見た馬搬は、ワイヤーをかけた丸太を1〜3本ほどまとめて馬につなぎ、何度も林内と道とを往復する「ライト&ファスト」方式でした。

◆皆伐をせずに、森を育てながら木を収穫するような林業があります。ドイツやスイス由来の「将来(育成)木施業」がそれにあたりますが、そうした現場では「いかに森を傷つけないか」が鍵になります。将来のために伐らずに残す木を傷めないためには、正確な伐倒技術に加え、丁寧な搬出も求められます。

◆重機よりも繊細な動きで、木々の間をすり抜けて伐採木を搬出できる馬搬は、こうした仕事と相性がよいのです。重機集材では避けられない、キャタピラで天然の苗木を踏んでしまうことや、操作をあやまったアームが立ち木にぶつかることもありません。さらに、馬が森で落とした糞は、森を肥やします。重機が漏らすオイルやガスではこうはいきません。現代林業における馬搬は決して主流ではありませんが、必要とされている仕事です。

◆実際に馬搬現場に手子として参加できたことで、このような現状を知ることができました。私は、以上のような特殊性に加え、人と馬の働きぶりにも魅せられました。馬と仕事をするには、人間も馬と同じか、それ以上に歩き回らなくてはいけません。馬方は常に馬とともに動き、手子は搬出路を切り開き、馬の安全を確認して馬方を呼びます。

◆体もよく使います。伐倒、枝払いは一本ずつ人がやりますし、丸太にしつらえて、ワイヤーをかけ、馬につなぐのも人がやります。馬を御すには、手綱を離さず生い茂る草木の間を突っ切って歩きます。馬の躰でしなった枝が跳ね返ってきて頬を切りますが、重荷を引きずって先頭を行く馬の苦労を思えば気になりません。

◆重機が入らない分、丸太を動かしたり、整理したりするのには、手トビを使用します。トビは、50cmほどの柄の先に、分厚い鎌のような金属がすげられた道具です。丸太の小口にトビの先端を打ち込んで、丸太をずらしたり、浮かせたりするのに使います。大規模機械化が著しい現代林業の現場では、あまり見かけることがなくなった道具だと思います。

◆初心者の私は、ついつい力任せに丸太をあげたり、動かしたりしてしまうのですが、トビを使う親方の動きには、力みを感じません。下手くそな私の肩や腕は一日が終わると硬く張り、それもまた心地よいのですが、この体の使い方を続けていては、故障をするかもしれないと思いました。トビが、普通の人夫が当たり前のように使用してきた道具であるということは、やたらと疲れずに使い続けられるコツがあるはず。私は、どうしても、トビの扱いに上手くなりたいと思わざるをえませんでした。

◆馬方になって林業を成立させるまでには、果てしない道のりを感じる一方で、憧れもしました。とにかく、どれだけ疲れて一日を終えても、翌朝にはワクワクした気持ちで山に向かっていたのです。現場を満了して、家に帰っても、馬のいる森に戻りたい気持ちが募り、恋しくなりました。私が新卒で林業の門を叩いたときに求めたのは、「身体性」でした。それが、馬搬現場では至る場面で必要で、これまで経験した仕事のなかで最も面白いものでした。

◆馬を飼うということ、そしてその馬と仕事をして、林業を成り立たせるということ。その苦労や難しさを、親方の背中からひしひしと感じました。馬搬には適性の有無もあるといいます。馬方になる、なりたい、などと軽々しく口にするものではないと思っていますが、今はただ、馬搬に惹かれています。[五十嵐宥樹 ちえん荘住人:木曜日炊事担当]

■昨年の11月末に、西荻窪のカフェで開催された『ガザ 素顔の日常』の自主上映会に参加した。元朝日新聞記者で退職後は中東専門のジャーナリストとして活躍している川上泰徳さんが主催された上映会で、2022年の劇場公開時に諸事情から見逃してしまった作品だったため、待ってましたとばかりに申し込んだ。

◆川上さんとは面識がなかったが、8年ほど前に『中東の現場を歩く』(合同出版)という著書を読み、雑誌の書評で取り上げたことがある。読み進むうちに、あれ、これは以前読んだぞ、と思わされるシーンが幾つもあり、過去に朝日新聞に載った川上さん執筆の記事が、自分の中東への理解や知識として欠かせないものになっていることに気づかされた。そもそもこの映画の存在も、劇場公開に向けてネットニュースに書かれた川上さんの紹介記事で知ったのだった。

◆エンドロールが流れたあと、呆然としてしまってしばらく立てなかった。映画のさまざまなシーンが頭のなかにフラッシュバックしてきて、考えがまとまらない。タイトル通りに、ガザならではの「日常」が淡々と描かれる。美しい。自然も文化もこんなにも豊かな土地だったとは、想像したこともなかった。とくに繰り返し登場する海のシーンに心揺さぶられた。

◆でも、いま見た光景のほとんどがすでに瓦礫の山と化していて、登場人物たちは住む家をなくし、難民生活を送っているはずだ。無事に生きていてくれるのだろうか。まるで憂さ晴らしのようにフェンスに向かって石投げをしていた青年・少年たちの何人かは、ハマスの一員となって今回の襲撃に加わっていたのかもしれない……。

◆川上さんは配給元に毎回4万4000円(11月末までの特別価格)を支払い、一連の自主上映会を企画してきたという。ならば同じ手続きを踏めば、地平線会議でも上映会が実施できることになる。いま受け取ったばかりの衝撃と感動を、地平線のみんなと分かち合いたい。

◆そんな漠然とした気持ちに火がついたのが、12月初めに観た「姫田忠義回顧上映」だった。多忙で最終日に三面(みおもて)を扱った2作品を観ただけだったが、ああ、地平線でもこんなふうに映画を観る会をやりたいと素直に思った。会場で何人かの方に相談してみると、みなさん乗り気になってくれた。その後は高世泉さんに新宿歴史博物館の会場を押さえてもらったのち、自主上映会の開催を配給元に申し込み、1月14日の開催が決まった。

◆急だったので地平線通信で告知ができなかったが、当日は45名の参加者があり、一人当たり1000円の参加費(資料代)に加えてカンパもかなりいただいて、配給元に支払う費用(5万5000円+チラシ代1600円+送料)と会場費(使用料6000円+設備使用料1000円)もまかなうことができた。めまいの発作が出てしまって映画終了後の私のトークはよれよれだったが、宮本千晴さんをはじめ、地平線の中核メンバーが多く参加してくれて、とてもうれしかった。

◆今後は、「地平線キネマ倶楽部」としてこのような上映会を企画していきたいと思っている。その第一弾として、昨年6月の地平線報告会に登場してくれた今井友樹監督の『おらが村のツチノコ騒動記』の上映が決まった。3月20日の春分の日(水・祝)。会場は新宿歴史博物館。乞うご期待。詳しくは次号で。[丸山純]

■1月号の貴家蓉子さんのレポート、本当に素晴らしかった。報告会で「ん? どういうことだろう」と思ったけれど先に進んでしまいわからないままだったことも、完全にクリアになった。また、頭の中で散らかったままだったことが、無駄を省いた文で綴られたレポートを読んで整理され、理解が深まった。

◆私はこのレポートのおかげで、ウクライナについて、日本について、これからの世界について、人と話すことができる。報告会は、聞いておしまいにするのではもったいない。理解し、自分のものにして感想を持ち、人と話し、考えたり行動したりすることで生きるのではないか。レポートはそれを大いに助けてくれる。

◆そして、500回のときに赤ちゃんを連れてきていたあの若い女性がこのレポートを書いたの?!と驚いた。レポートの最後に付け加えられていた「最後に」でそれを知ることができてよかった。あれを書いてもらおうと思った江本さん、ナイスです! 私はまた貴家さんのレポートが読みたい。[瀧本千穂子]

■戦争状態が続くウクライナを現地取材した高世仁さんの報告会、レポートで拝読しました。ウクライナ現地の様子に始まり、現代の日本人の「コスモロジーの欠如」という観念的領域へ展開するお話を、中盤以降はひたすら自己と対峙する感覚で読み進めました。現に私は日本的な価値観をもって、日本人の多くが考える「命」と、ウクライナの人たちが戦い守ろうとしている「大きな命」とを、同じ秤に乗せようとしていました。

■戦争状態が続くウクライナを現地取材した高世仁さんの報告会、レポートで拝読しました。ウクライナ現地の様子に始まり、現代の日本人の「コスモロジーの欠如」という観念的領域へ展開するお話を、中盤以降はひたすら自己と対峙する感覚で読み進めました。現に私は日本的な価値観をもって、日本人の多くが考える「命」と、ウクライナの人たちが戦い守ろうとしている「大きな命」とを、同じ秤に乗せようとしていました。

◆思えばボルネオで、自分の中の「コスモロジー」を見つけられないがために、村の人たちの観念的世界と出会ったときに感覚的にものにできず、もどかしい思いをしたことがあります。一方で、彼らが彼らの「コスモロジー」の中で、見知らぬ私を温かく迎え入れ、大切にしてくれているのも感じていました。

◆己を脅かすものに敏感で、リスクを排除することに多大なエネルギーを割く昨今の日本では、繋がり合うことは二の次、三の次。私たちが同じものを信じて繋がり、命よりも大切なもののために戦う想いを、世界と分かち合える日は来るでしょうか。とても陽気で朗らかであったという日本を、自分たちの時代に取り戻したいと思う人は少なくないと思います。世の閉塞感が加速していかないことを願います。

◆ウクライナの生の情報を届けるとともに、世界から見た現代の日本へ警鐘を鳴らす、ジャーナリスト高世仁さんの力量を感じました。また今回のレポートは、「つなぐ 地平線500!」で数年ぶりに再会した探検部時代の同期貴家蓉子の仕事と知り、雑誌編集者となった彼女の活躍をここでも見ることができ、非常に嬉しく思っております。[下川知恵]

■録音ニュース《当時テレビはなく、ニュースはラジオで聞いていた》に若羽黒《横浜出身の関取。地元ということで応援していた》の相撲が入った。ずいぶん出世したものだ、とつくづく思った。朝潮は難なく千代の山を寄り切り《もちろんその前に若羽黒は筆頭琴ケ浜を押し出していた》、栃錦は鏡里を下し、次に若ノ花と吉葉山が熱戦を展開したが、最後若ノ花が吉葉山を下手投げで破った時はあまり良い気持ちではなかった。やはり古参の吉葉を勝たせて横綱の貫禄を見せてほしかった。これで若羽黒、朝潮、若ノ花が三敗、吉葉は四敗となってまず優勝は無理になってきた。若羽黒は出羽湊と、朝潮は時津山と、若ノ花は栃錦と明日対戦する。

◆明日はいよいよ三高《県立横浜緑ヶ丘高校のこと。旧制中学時代「三中」と呼ばれていたことから「緑高」または「三高」と》の入学許可者発表の日である。夜、父さんに「何とも感じないか」と言われて“はっ”とした。もし自分が危なかった場合、到底のんびり等していられない。“まず入れる”ということになっているが、本当に「もしかしたら」の時を思うとガク然とせざるを得ない。明日になると90人の顔がゆがむのだ。

◆まっすぐ三高に行った。大鳥《中学の名》の成績は悪くなく僕らの級で男子で落ちたのはHひとりだった。入学許可者発表と言っても実に貧弱なもので簡単であった。名前と番号が出ているだけ、あっけないと思った。

◆朝潮がとうとう優勝した。前頭十五枚目若羽黒と関脇朝潮大関若ノ花とが優勝決定戦を行った。押しの若羽黒も大関若ノ花の前には手が出ず簡単に上手投げで敗れた後東正関脇朝潮は若ノ花の土俵際のねばりを堂々と寄り切りで破り、若羽黒をも簡単に下してついに初優勝をとげた。若ノ花が若羽黒を破った時は朝潮をどうしても勝たせたかったが、先場所と今場所惜しくも優勝を逃した若ノ花に対して後で随分同情の気持ちが起こった。

◆大鳥の先生に結果を知らせに行った。「受かりました」と言うとK先生が「当たり前だ。お前が受からなくて誰が受かる」と言った。

■1月半ばにモンゴルへ来て2週間が経ちました。朝晩はマイナス30度前後、昼間はマイナス20度前後。世界でもっとも寒い首都と言われるウランバートルでは20cmくらいの雪が積もり、「こんなに降ったのは30年ぶり」と現地の人が話しています。怖いのは凍ってツルツルになった横断歩道で、私は4回転倒。モンゴル人も転ばないよう必死らしく、「ペンギンのようによちよち歩く」とのことです。

◆昨日は横断歩道を渡っていたときに知らない年配の女性から突然腕を組まれ、驚いて彼女を見ると「滑りそうだから一緒に歩いてネ」とウインクされました。一部の地方ではさらに膨大な雪が積もり、馬がラッセルするように雪上から頭だけ出して前進しています。雪が凍ると家畜が草を食べられなくなるため、遊牧民にとっては死活問題です。

◆現地の友人たちは「冬のウランバートルはストレスだらけ」と私に嘆きます。例えば、いつまでも解決しない大気汚染(おもな原因は寒い夜にウランバートル郊外にあるゲル地区の各家庭で燃やされる石炭や石炭もどき燃料の煙、火力発電所や工場の煙、車の排気ガスなど)。空気はうっすら煙たく、有毒な化学物質も含まれているため死者も出ているそうです。草原の空気は最高においしいのに、首都では大気汚染が深刻だなんて皮肉です。

◆もう一つ大問題になっているのが、首都の交通渋滞のひどさ。誰かと会う約束をしていても、渋滞で間に合わず予定が流れることも。車を持たない私はバスか白タクで移動するのですが、なかなかつかまりません。ようやくバスが停留所に来ても、待っている人たちが「我先に!」と乗降口目がけて走り出し、乗れるかどうかの競争に勝たなければなりません。乗れたとしても日本の満員電車級に混んでいて、目的地で下車できないこともありました(車内を前進できない)。先日はマイナス35度の夜中にバスを待ちつづけて40分が過ぎ、さすがに命の危機を感じました。

◆そんな寒さのなかでも、夢を追いかけて頑張る子どもたちがいます。数日前、モンゴル西部のバヤンホンゴル県からウランバートルに来ていた友人の遊牧民家族に会いました。息子のハシエルデネ君はまだ12歳ですが、167cm・102kgの大きな体。昨年の白鵬杯(宮城野親方が主催する幼稚園から中学生までの子ども相撲大会で海外勢もエントリー可能)で優勝した子ども横綱です。今年2月に両国国技館で行われる同大会に再び出場するため、ウランバートルで他の10人の子どもたちと共に特訓中!

◆ハシエルデネ君一家の家畜は約600頭(内訳はヤギ420、羊150、牛15、馬18くらい)。近所の遊牧民のラクダのミルクで作ったホールモクという胃に良い飲み物と、ラクダのミルクで作った甘いワインを私にプレゼントしてくれました。彼のお母さんは「ウランバートルへ来る前にツァガーンサル(今年の旧正月は2月10日)の準備で大忙しだったの。家族総出で3000個のボーズを作ったのよ」と、肉を刻み過ぎて腱鞘炎になった腕を見せながら笑っていました。肉の塊をわざわざ手で刻むのは、その方がおいしいからだそうです。ボーズは代表的なモンゴル料理の一つで、刻んだ羊肉を小麦粉の皮で包んで蒸したもの。そういえば私が滞在中のアパートの天井からも、連日深夜2時ごろまでめん棒で小麦粉をこねる音がギーコギーコと響いてきます。

◆今回モンゴルへ来ている目的は、今年6月に東京の映画館でモンゴル映画祭を企画しているためです。モンゴルでは最近若い女性監督の活躍が目覚ましく、昨年はカンヌやベネチアの国際映画祭でも高く評価されました。彼女たちはアート系の映画制作を通じ、現代モンゴルが抱えるゲル地区の貧困や大気汚染の問題、シャーマンとして生きる若者の葛藤などを世界に向けて表現しています。

◆そういう魅力的な映画を10本ほど集めて、日本の皆さんにお見せする機会を作りたいのです。映画の配給会社の方が気に入ってくれたら、改めて日本の劇場で公開されるチャンスも生まれます。モンゴルから日本へ帰国したら今度はスポンサー探しに駆け回り、見つからなければ借金してやる覚悟です。この映画祭を毎年行ない、将来的には大阪など他の都市でも開催できれば理想的です。

◆春や夏の時期にモンゴルへ行くと、街の広場や田舎の草原で祭りやイベントごとがやたらとあり、おしゃれして家族や友人と出かける老若男女をたくさん見かけます。飲んだりおしゃべりしたり皆とっても嬉しそうな顔をしているので、モンゴル人はよほど遊び好きなんだなあと私は思っていました。しかし今回久しぶりに冬のモンゴルに来て、少しだけ感じました。夕方5時半から朝8時半まで寒く暗い世界に閉じこめられていると、シンプルに太陽が恋しい! 春が待ち遠しくてたまらなくなります。そして寒ければ寒いほど、人の温かさや優しさが心に沁みます。

■石川直樹報告会では、「今回は二次会はやりません」とお断りしたが、久々の登場でもあり、内輪の仲間で二次会ならぬ「ご苦労さま会」はやらせてもらった。21才からの彼を知る身として当然のことではあるが、石川君と話したいであろう多くの皆さんには申し訳なかった。

◆すでに大学で教えてもいる人に年長者であるからといって「石川君」でもないのだが、急に「さん」とも言いにくくつい昔ながらになってしまうのは、私が反省すべきことであろう。どの世界にもこういうことってあるのか。

◆若い報告者として真っ先に思い浮かぶのは、1981年3月27日、18回報告会で「503日間自転車世界一周」をテーマに話してくれた平田オリザさんだ。16才のとき、自転車で世界一周を果たし、ドンキホーテをもじった長いタイトルの本を書いた。『十六歳のオリザの未だかつてためしのない勇気が到達した最後の点と、到達しえた極限とを明らかにして、上々の首尾にいたった世界一周自転車旅行の冒険をしるす本』(晩聲社刊)という。地平線に来たのは17歳だった。演劇界でのその後の活躍はご存知の通りだ。大学生のときに地平線に来た角幡唯介はじめ探検と作家の世界で大きくなった人は何人もいる。

◆その上で、今月の報告者に注目あれ。私はここまで徹底して生きようとする人間に会ったことがない。すごい報告会になりますよ。[江本嘉伸]

|

野ぐその如き君なりき

「ウンコの探究の先に《しあわせな死》が見えてきました」と言うのは糞土師(ふんどし)の伊沢正名さん(73)。キノコやコケ等を撮影する日本有数の菌類専門写真家から53歳の時に転身。自然を搾取するばかりの現代人が食物連鎖の輪に戻る実践的な手段は野ぐそであるという哲学を提唱。半世紀に亘る毎日の野ぐそ行為を基に科学的な検証を重ね、「糞土思想」をこねあげてきました。 '15年にステージ3の舌がんを経験して死に直面。各界の著名人、一般人30名以上と死について対談をします(※)。死はウンコと同じと悟り、思考を深めました。病の後遺症なのか最近相次いで歯が抜けて、上の前歯6本のうち1本しか残っていません。「治療はしません。食べられなくなった動物は死ぬ運命(さだめ)。でも、命の循環の中にはいれると思うと、死が全然怖くない。糞土師としての良い死に様を見せられる機会だから、今からワクワクします」。 この2/10から始まる青森県立美術館のプロジェクト「美術館堆肥化計画」に60点の写真を提供するなど糞土活動も注目されています。今月は伊沢さんに、糞土思想をこんもりと語って頂きます!(※興味のある方はネットで「糞土師の対談ふんだん」を御参照下さい) |

地平線通信 538号

制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶

印刷:地平線印刷局榎町分室

地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/

発行:2024年2月7日 地平線会議

〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方

地平線ポスト宛先(江本嘉伸)

pea03131@nifty.ne.jp

Fax 042-316-3149

◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。

郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議

|

|

|

|

|

|