12月18日。この原稿のために毎月一度は早起きする。新聞を取るためにマンションの階段を降りてゆくと屋根が霜で真っ白だ。早朝の東京は見事に冬である。

◆国際的な大事件が次々に起きた2024年だが、10日前、12月8日のシリア・アサド政権の崩壊は強烈な衝撃であった。そして何よりもその現場に8歳の長男とともに小松由佳さんが居合わせていることに感動する。

◆「シリアにルーツを持つ移民の取材のため」日本を発ったのは12月7日。「27日まで、イギリス、フランス、ドイツに向かいます」という計画だったが、14時間のフライトを終えてロンドンの空港に着くと情勢は一変していた。「ロンドンに着いたらアサド政権が崩壊していた、この2024年12月8日を、私は忘れません」と由佳さんは伝える。

◆K2登頂を果たし、ヒマラヤの高峰から人々の住む地へ、と旅を重ねていた由佳さんは2008年10月、シリアのパルミラという古都で遊牧していた青年と運命的な出会いをした。アブドュルラティーフ一家の16人の兄弟の末っ子、ラドワン。由佳さんの夫となる青年である。

◆2011年3月、シリアで民主化運動が動きだした。それを激しく弾圧するアサド政権。失われてゆく砂漠の平和な暮らし……。このあたりの経緯は、由佳さんの著書『人間の土地へ』(集英社インターナショナル)に詳しいのでこの機会に是非一読を。アサド政権の退陣後、当面シリア解放機構という組織が表に出ている。果たしてこれからどうなるのか。全てはこれからだ。

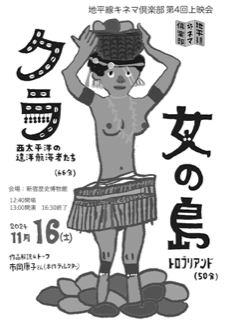

◆「地平線キネマ倶楽部」が11月16日、第4弾となる市岡康子さんの貴重な映像『クラ—西太平洋の遠洋航海者たち』と『女の島 トロブリアンド』の上映会を開催した。市岡さん本人が登場し、丸山君と対論のかたちで半世紀あまり前の取材の裏側を話してくれた。つくづく貴重な映像である。記録した当人である市岡さんが当時と変わらず健在であることもありがたかった(当日の模様は18〜21ページに)。

◆会場で市岡さんが話してくれたように、映像記録センターを創立、牽引した牛山純一さんは日本のドキュメンタリーの歴史に大きな足跡を残した人である。地平線会議設立直後に知る機会があり、私は1982年秋から冬に100日かけてチベット自治区、1985年青海省の黄河源流域に2か月と2度ほど映像記録のチームと一緒に取材旅をさせてもらっている。南米アマゾンの民族を記録していた豊臣靖さんには第16回の地平線報告会(1981年1月)の報告者になって頂いた。

◆私たちは当初冒険・探検年報『地平線から』を毎年制作していてその本が完成するたび、大集会を開いていた。ありがたかったのは、この大集会の際、牛山さんが有楽町駅前のそごう10階にあった「映像カルチャーホール」を2度も開放してくれ、市岡さんの『クラ』、ロバート・フラハティの『極北のナヌーク』など名作を見せてくれたことだ。

◆映像の力は限りなく大きい。今後も「地平線キネマ倶楽部」の活動に注目を。市岡さんとは久しぶりだったのだが、互いに本格的犬好きであったせいかほとんど時間差を感じなかったことも嬉しかった。

◆翌11月17日、長野県の高校山岳部顧問として、長く活躍し多くの教え子たちに慕われていた大西浩さんの安曇野スイス村サンモリッツでの「お別れの会」に参じた。7月にパキスタンのスパンティーク(7027メートル)に登頂後、下山中クレバスに落ち帰らぬ人となった。享年64。富山県の国立登山研修所の講師仲間として知り合い、この地平線通信にもしばしば原稿を書いてもらってきた。

◆大西さんは、何よりも熱血教師だった。山岳部の生徒たちを鍛えるのに本気だった。そのことは「中信高校山岳部かわらばん」というネット新聞を700回以上、出し続けていることからも伺えた。考えてみてほしい。月に何度も信州のフレッシュな高校山岳部の活動の様子が送られてくるのだ。以前、所属していた新聞に「高校に登山を知る教師がいることがどんなに大事か」という趣旨の論考を私は書いたことがある。大西先生は、その意味で傑出していた。我らが三輪主彦の系譜かな。

◆アメリカのドナルド・トランプが1月の大統領就任式を待たず、動きだしている。ウクライナ、ガザ、そしてアサドが去った後のシリアはどうなるのか。2期目の4年、この男に激しく世界は揺さぶられるだろう。日本はなんとか粘り抜き、上手に立ちまわってほしい。由佳さん、頑張って![江本嘉伸]

■東京農業大学探検部OBで映像ディレクターの山田和也さんが今回の報告者だ。隣には、パートナーであり山田さんの作品のプロデューサー本所稚佳江さん。関野吉晴さんの『グレートジャーニー』をはじめ、映画やテレビ、数々の作品を制作してきた。「いい歳になったんだから人生を振り返ってみるのもいいよ」と江本さんから言われて、作品リストを作ると約160本もあった。「50年を振り返ってみたら、自分にとって大事なことがわかってきました」という言葉で始まった。

◆報告会は三度目の山田さんだが、改めて自己紹介。特に好きな二本の作品の予告編が流れる。一本目は『障害者イズム このままじゃ終われない』(2003)。脳性マヒによる重い身体障害のある3人が施設や家を出て自立しようとする2000日の記録。その後もずっと交流があるという。もう一本はモンゴルの遊牧民の少女を撮った『プージェー』(2006)。グレートジャーニーの取材の後、5年間追いかけて制作。今も韓国や中国で凄く人気がある。どちらも自主制作の映画。音楽が印象的で、ギュッと心を掴まれ、引き込まれる。

◆1954年生まれの山田さん。子どものころから海外に憧れていた。海外へのチャンスを期待し、農業柘植学科へ入学。探検部には14期生として入部した。学生時代の山田さんは、冒険心を満たす活動に惹かれ、北極から南極までをつなげる「地球縦回り計画」を立案。トレーニングに明け暮れる。夏はカナダのフレーザー川に激流降下の技術を学びに行き、冬は知床の流氷原をスキーで歩いた。当時の農大探検部にはインフルエンサーが3人いた。マングローブ植林行動計画の向後元彦氏、農場技術指導者矢澤佐太郎氏、記録映像作家国岡宣行氏。3人に共通していたのは、まだエコロジーという概念がなく、誰も温暖化なんて感じていない1970年代初めに、地球の砂漠化を懸念していたこと。「砂漠を緑にしたい、アジアアフリカの飢餓を農業で救いたい、惨状を知らせたい、そこにこそ探検の意味がある」という考えにたくさんの部員が影響を受けた。その国岡氏からガンジス河全流降下計画に誘われる。この旅が契機となって、その後、ドキュメンタリーの世界に入ることになったと話す山田さん。当時の計画書が大きく映しだされる。手書きの地図が素朴で懐かしい。

◆交渉役の山田さんは本隊より先にカルカッタへ。宿で知合った中産階級のセールスマンたちから様々な情報を得る。インド政府観光局ツーリストオフィスの若いオフィサーだったジャナキラムさんとは、なんと今もつき合いがあるという。助言の一つが「新聞に訴えろ」。新聞社を軒並み回る。大手全国新聞ステイツマン社の記者が紹介してくれたのが「インド探検クラブ」。富裕層の集まりだ。次にニューデリーの内務省でガンジス河下りの許可証を申請する。もともとそんな許可証はないのだから、なかなか手に入らない。山田さんに課せられた使命は、「なんの許可が必要かを調べること。何でもいいから、役所のお墨付きをもらうこと」。粘り強く1か月通って、許可証とおぼしき書面を受け取る。これが後々とても役立つことになる。

◆計画の変更もあった。激流用のゴムボートが通関できず、難所のバドリナートとハリドワールの間は歩くことにする。インド探検クラブからは、インドの学生も1週間参加したいとの依頼。実は、報告の冒頭でSNSの投稿が紹介された。活動を共にした学生のひとりラケシュ・テワリさんが、一昨年、山田さんをSNSで探していたという。きっと、ラケシュさんにとっても、ガンジス河の旅は大事なことだったのだろう。ラケシュさんの人生を時空を超えて想像してみる。

◆平底の舟を手に入れ、出発。時折死体が運ばれていく穏やかな流れを、のんびり下っていく。だが、地図にも情報にもなかった堰堤が現れる。近くの工事現場の人たちが舟を引っ張り上げてくれた。親切に支えられてばかりの旅。警官に呼び止められたときは、あの許可証が大いに役立った。インドとバングラディッシュ国境付近では、機関銃を持った国境警備隊が並ぶ水路を、夜の間にこっそり下ることになる。見つかったらおしまい。怖かったが無事通過。本当にいい旅だったと話す山田さんの笑顔は青年のようだ。

◆河口のサガール島で開催されるお祭りに合わせてゴール。大手新聞社の取材が地方紙にも掲載され、河川流域の人々が注目し、誰もが知る人気者になっていた。「僕たちは川下りを楽しんできただけなのに、知らない間に『ホーリージャパニーズ 聖なる日本人 ファイブ侍』と受け止められていたんです」。会場は笑いに包まれる。ハリドワール→アラバード→ベナレス→サガール島、そしてガンジス河そのものも大聖地。源流から河口までの降下は大巡礼に値するのだ。安宿の前には、その後1か月の間、聖者から祝福を受けるための長い行列ができたという。足元に額づく人々に聖なる日本人たちは祝福を授けたのである。

◆今回の報告は、降下から35年経って出された報告書をもとに解説されたのだが、実は出発前に集英社とタイアップし、良質な大人の雑誌『月刊プレイボーイ』のグラビアに載せてもらう予定だった。ところが、こんなレベルの写真は使えないとケチョンケチョン。次に『週刊プレイボーイ』の取材を受けるが、嘘八百の記事が掲載されてしまう。ゴーストライターを使って単行本を出すという提案は、「ふざけんな」と断った。

◆山田さんの憧れは、日本観光文化研究所が出していた『あるく みる きく』であった。まるごと一冊の特集が組めたら勲章もの。なんとか1ページだけ書かせてもらう。「これは本当に嬉しくて宝物」。掲載された冊子を掲げる姿が誇らしげだ。江本さんが会場にいらしていた宮本千晴さんに声をかけた。「編集長だった千晴さん、覚えてる?」、宮本さん「表紙は覚えているけど……」。さらに、3センチほどの厚みの古い日記を手にした山田さんは、「今、プロの目線で当時の日記を読み返したら相当面白い、本を出しておけばよかった」と話す。もう出すつもりはないとのことだが、読んでみたい。

◆ガンジス河の旅のまとめと、その後の歩みが語られていく。白骨死体が転がっている河川域でキャンプをしていた。不潔感も無くて、むしろ当たり前、こういうのが自然なんだなと感じるようになった。死が人の目の届くところにあり、目の前で自然に還っていく。河辺での火葬。家族は淡々として泣いてはいない。来生を信じ、死は次の生のスタートだと考えているからだ。格差社会も目の当たりにした。秋の冷たい雨は麦の成長には欠かせない。喜ぶ人々がいる一方で、その雨のせいで飢餓線上にいたかなりの人々が死んでいく。その人たちの死は報じられない。ガンジスを旅して、表面的じゃないところを見ることができた。

◆インドの厳しい現実を見て「軟弱な僕はすぐに就職しようと思った」と山田さん。商社に就職し、フィリピン・ルソン島でのマンガン採掘の新人研修に行く。2か月の研修で、鉱石を見つけ出すコツを習得し、採算に合う鉱脈を発見する。実際に使っていた金属製のヘルメットをかぶる山田さん。よく似合う。しかし、この鉱山の現実も過酷。落盤事故、労働者の怪我、劣悪な環境。組合作りを提言すると社長から「山田くん、合わないね」と言われた。まだ旅をしたかったこともあり退職する。

◆次の旅は1977年、インドチベット文化圏ラダック。ベールに包まれた冬の取材をしたいが、ビザの関係で越冬の許可は下りない。作戦を立てた。冬期、峠が閉まってしまえば追い出されないはず。顔つきが似ている日本人ならチベット服を着て、田舎に隠れていられる。だが、薦められて仕立てた上等なチベット服があだとなる。村では目立ちすぎて見つかり、失敗に終わった。

◆ところが、国岡氏にこの旅の経験を買われ、日本テレビ「驚異の世界」越冬記録チームに加わることに。担当はサウンド。録音実習を半日、あとは適当にやれと言われて現場に入った。当時は半年の取材で30分のドキュメンタリーを2本制作。リサーチを徹底的に行い、社会学調査のようであった。国岡氏には演出、カメラマンの中村進氏からは撮影を学ぶ。山田さんにとっての映画学校だった。その後、ニューヨークの大学で映画制作を学び、日本テレビ岩下莞爾氏の下で現場の経験も積んでいく。1986年、フリーランスに。そしてグレートジャーニーを担当することになる。

◆1990年頃から2010年頃までは平和で幸せな時代で、関野さんと世界のいろんな辺境を回った。グレートジャーニーで訪れた国や地域を地図で確認すると、現在はかなりの国が何らかの紛争を起こしたり巻き込まれたりしている。「世界自然遺産を行く 火と氷の王国〜カムチャツカ火山群〜」「グレートサミッツ」。行きづらくなった地域の一つカムチャツカ半島の映像は圧倒的だ。火山の撮影は、あえて危険を冒しているわけではない。貴重な瞬間にカメラを回したいと思っているんです。心構えが伝わってきた。

◆行動するたびに次のチャンスを掴んでいく山田さん。物語を聴いているようだった。ねばり強さや直観力や運の良さが旅を助け、そして人との出会いを本当に大切にされてきたのだなと思った。会場には、登山家の貫田宗男さんやプージェーのカメラマン佐々木秀和さんもいらしていた。

◆終わりに、本所さんが「50年間ほんとに好きな事しかしていないし、やりたいことだけをやって、よく生きてきたと思う。おかげさまで無事だったけど、こんな勝手でうらやましい人生を送っている人はいないんじゃないかなと思う」と語った。ずっと見守ってきた人の言葉は愛情に満ちている。50年を振り返るお二人と一緒にいい旅をしたような気分になった。[中畑朋子]

■11月の報告を担当しました。前半は、私の探検部活動から映像ドキュメンタリーの世界に入るまでの歩み、後半は、1990年代から2010年代までの世界が奇跡的に平和だった時代だからこそドキュメンタリー取材ができた地域、つまり今や入ることさえ難しくなってしまった地域で作った映像ドキュメンタリーのお話しの2本立ての構想でしたが、前半のさらに前半の探検部の活動、インド・ガンジス河のお話しに時間がとられてしまい、中途半端になってしまっただけでなく、ガンジスの旅についても尻切れトンボという体たらくでした。

◆このページをお借りして、少し補足させていただきたいと思います。帰国後、憧れの雑誌、日本観光文化研究所が発行していた『あるくみるきく』の表紙の裏、見返しの『あるいたきいたみた』欄に拙い文章を掲載していただいたことは、報告会でお話ししました。その中の一節を引用させてください。

◆「(前略)11月下旬、中流域で、乾期にもかかわらず突然雨が降った。つめたい日本の秋雨のような雨だった。地元の人の話では、これは冬の訪れを告げる雨でこの雨が降らないと、乾期にはいってから植えた麦が育たないという。前日までのカンカン照りからは想像すらできなかったこの雨は、一晩降って、翌日の午後にはあがり、ふたたびギラギラの太陽が復活した。しばらくして、この冷雨でかなりの数の人が死んだと聞いた。饑餓線上にあった人々である。麦を育てる雨で人が死ぬ。インドの自然・社会状況は大多数の持たざる人びとにとって厳しすぎるほど厳しい。何億もの人びとが饑餓線上をさまよい、ちょっとした暑さ、寒さの変化で死んでしまう。(註:当時インドの貧困率は50%超。2004〜5年で26%まで改善)(後略)」

◆地球で起きていることに無知な自分を知ること、それがガンジスの旅で得たことだったと思います。歩いて、見て、聞かなければ何もわからない、だから、ただひたすら、歩いてみたい、聞いてみたい、見てみたい。幸運にもそんな欲求を叶えることができるドキュメンタリー・ディレクターという職業につくことができました。

◆この報告会のお話しをいただいた機会に、ほったらかしにしていた拙作の整理を始めました。1週間がかりで短編、長編あわせて160本ほどのDVDをデジタルデータに書き換えつつ、作品リストを作りました。駆け出しディレクターのころからの40年間の私の拙い「あるいたきいたみた」を並べて、眺めてみると、つくづく運の良い人生を歩んできたと思わされます。良い機会を与えていただきありがとうございます。[山田和也]

■12月8日夜、シリア人移民の取材のためロンドンに到着した私は、スマートフォンに映し出される報道に目を疑った。なんと、53年間にわたって続いたシリアの独裁政権が、12月8日に崩壊したというのである。ヨーロッパ取材に入ったその瞬間に、アサド政権の崩壊を知るという、すごいタイミングであった。空港からシリア人の夫に電話をかけると、「すぐにシリアに帰りたい」という。取材に連れてきた8歳の息子は、「もう日本に帰りたい」と言い、私も私でヨーロッパではなくシリア取材に向かいたくなっていた。

◆半世紀以上にわたって独裁を維持してきたアサド政権の幕切れは、劇的なものだった。政権の打倒を掲げる反体制派が、シリア北部のイドリブから、アレッポやホムスなどの主要都市を次々と占領し、アサド大統領のいる首都ダマスカスへと進攻。防衛を担うはずの政府軍の兵士たちは、次々と武器を置いて逃亡し、ダマスカスはほぼ無抵抗のまま陥落した。大統領はロシアの首都モスクワへと亡命し、ここに、親子2代にわたって一党独裁を行ったアサド政権が終わりを迎えたのだった。

◆この突然の展開に、シリアの人々の多くが驚き、歓喜している。アサド政権下、市民は自由意志による政治参加が許されず、厳しい言論統制下に置かれてきた。体制に反対する者は、政治犯として逮捕、収監され、拷問を受けたり、殺害されることも珍しくはなかった。また、2011年以降は内戦状態が続き、空爆や戦闘の激化、政府の取り締まりによって50万人以上が死亡、現在も500万人が難民となり、国内では720万人が避難生活を余儀なくされていた。

◆しかし今、政権の崩壊によって、故郷を離れていた人々が、次々と故郷に還ろうとしている。2012年にシリアから逃れた難民の一人である私の夫ラドワン・アブドュルラティーフもその一人だ。私と子供はどうするんじゃー!とツッコミを入れたくなるが、13年間帰ることのできなかった故郷に再び立ちたいという思いには共感する。シリアと日本の二拠点生活もいいかもしれない。そんなわけで、このシリア情勢の大転換は、小松家の生活の大転換になるかもしれない。

◆今回のアサド政権崩壊について夫は、「最も驚いたのは、これまで空爆によって政府を支援してきたロシアが、今回ほぼ何もしなかったことだ」と語っている。これまで、ロシアやイラン、レバノンの武装組織ヒズボラなどの協力によって安定を保っていたアサド政権だったが、こうした協力者たちが、国際情勢の変化で力を失ったことが、政権の終焉に繋がったのだ。

◆人間の歴史には、いつ、何が起こるかわからない。今回のアサド政権の崩壊は、先の見えない混沌の中にも、必ずそれを切り開く民衆の力があることを感じさせられる出来事だった。

◆さて、シリアの歴史的な大転換を前に、このままヨーロッパ取材を続けるのか、それとも歴史が大きく動いているその地へと向かうのか。すでに心は決まっている。[小松由佳]

■地平線通信547号(2024年11月号)はさる11月13日に印刷、封入し、新宿郵便局から発送しました。11月も石川直樹さんの14座目の8000m峰・シシャパンマ登頂記、白根全さんのフジモリ大統領会見記などなど多彩な内容で18ページになりました。汗をかいてくれたのは以下の皆さんです。本所さんは初参加、山田カントクは以前経験済みとのことです。

◆恒例の北京の餃子で団欒する中、地平線新宿区代表、八木和美さんも参加して賑やかな打ち上げとなりました。ただ、地平線にとっては重要な事態がこの夜わかりました。北京の細貝ママが年内に(もうすぐです)お店を閉めることを決断したらしいのです。すぐ本人に確認したところ、どうやら本気らしい。「もう88歳ですよ。そろそろ引き際かな、と」。うわー!

車谷建太 伊藤里香 中畑朋子 山田和也 本所稚佳江 中嶋敦子 高世泉 秋葉純子 落合大祐 江本嘉伸

■よく南米大陸を「地球の裏側」とか言うヌケ作がいるが、丸い地球には裏も表もない。通常は東に向かって太平洋を越え、ロスやマイアミなど北米の大都市を経由して赤道を通過、南半球に到達するには最短でも20時間がかりとなる。今回は逆に西回りでマドリード経由、大西洋を越える超長距離移動25時間の空の旅となった。何にでも慣れるのが人の常、最低10時間ぐらいは空中移動しないと旅した気分になれない特異体質と化してきた。機内では先月号掲載の「迷宮の将軍フジモリ・その2」を執筆していたが、今年3回目となるペルーでやや恐ろしい光景を目撃することとなった。

◆折りしもご当地リマではアジア太平洋経済協力会議=APEC2024が11月15、16日の両日開催中で、国を挙げての大イベントが挙行されていた。主役となっていたのはホスト国のペルーではなく、ラテンアメリカを裏庭扱いしている超大国アメリカでもなく、いまやグローバルサウスの盟主となりつつある中国。街中の目立つところには、マチュピチュまでつながった万里の長城がデザインされ、「中国はAPECの成功を祈念しています」と中国語簡体字とスペイン語で大書された超巨大ポスターがぶら下がっている。空港から市内への幹線道路は全面封鎖され、白バイに先導された各国代表団ご一行さまの移動中は身動きが取れない。

◆本会議に先立つ14日には、リマ市北方のチャンカイに建設された大規模港湾施設の開港式典が行われ、首脳会議に参加するためペルーを訪問中の習近平国家主席もリモート参加した。チャンカイといえば、かの天野博物館を創建した天野芳太郎氏が生涯のフィールドとし、発掘調査と出土遺物の保存に尽力された地だ。寂れた漁村だったチャンカイは巨大コンテナ船が着岸できる最先端設備を備えた大型深海港として中国資本主導で建設され、一帯一路の南米における最大規模の拠点に生まれ変わった。「21世紀の海上シルクロード」という売りで、実際に今まで35日がかりだった航路は25日間に短縮され、経済効果は抜群である。

◆ふと気が付けば、いまやBRICs大国ブラジルを筆頭に、一帯一路参加国は中南米全体で22か国に増え、逆に台湾と国交を維持しているのはパラグアイのみ。そのパラグアイ大統領のマリオ・ベニテス氏は、「外交関係維持のため10億ドルばかり投資してちょ」と台湾に要請(強要?)している。思えば毛沢東主義のテロリストに国家を乗っ取られかけたペルーは、今や姿形を変えた中華大帝国に支配されつつあるようだ。

◆さてさて、ややどさくさに紛れて、新春を言祝ぐアンデス写真展をこじんまりと開催する運びとなったので、以下そのご案内となります。

古来よりアンデスの人々は、太陽を神として崇めてきました。その光は大いなる恵みとなり、人々の暮らしを照らしてきたのでした。先住民出身の写真家マルティン・チャンビは、1891年チチカカ湖にほど近いペルー・アンデスの村に生まれました。少年時代に写真と出会い、1920年代から50年代にかけてインカ帝国の旧首都クスコを拠点に、アンデスの風景と人々をその深い眼差しと卓越した技巧で刻み続けました。『光の詩人』と呼ばれたマルティン・チャンビの写真を通して、100年前のアンデスの光を目にすることができるのは、まさに奇跡のような体験でしょう。

★会期:2025年1月12日(日)〜1月25日(土)12:00〜18:30 *定休日:毎週木曜日

入場無料 *1ドリンクオーダーをお願いいたします。

★会場:ひねもすのたり 器&café

JR中央線阿佐ヶ谷駅 徒歩3分、東京都杉並区阿佐谷北1-3-6・2F

TEL 03-3330-8807

◆関連イベント:1月13日(月・祝)17時からオープニング・トーク「ふしぎのマチュピチュ」:白根全(カーニバル評論家)¥3000(1ドリンク付)/1月18日(土)17時からアコースティックギター・完全生音ライブ「アンデス・ギターとチャンビ写真のコラボ」:笹久保伸(ギタリスト)¥4000(1ドリンク付)/1月19日(日)17時からギャラリー・トーク「写真に刻まれたラテンアメリカ」:白根全(ラテン系写真家)¥3000(1ドリンク付)

*いずれも要予約、先着順です。なお、イベント開催中は写真展示の閲覧はできませんので、ご了承ください。会期中に厳選ペルーより産地直送の織物、染め物、民芸品なども展示即売いたします。何とぞ、よしなに。[Zzz-全@カーニバル評論家]

■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円です)を払ってくださったのは以下の方々です。万一記載漏れがありましたら必ず江本宛メールください。通信費を振り込む際、通信のどの原稿が面白かったか、ご自身の近況などを是非添えてください。長文の場合はメールでこれも江本宛に(アドレスは最終ページにあります)。

飯田幹太 田中良克(10000円 なかなか報告会に出席できませんが…。タイトルの判字文が時々興味あるものです。EsperantoのHolizonta Kunsidoとモールス符号はすぐわかりました。モンゴル草原に6年間の夏のゲル村開設は私のなつかしい経験でした) 賀曽利隆(10000円 江本さん、がんばって〜!) 小泉秀樹(5000円 各地から雪の便りが届き、今年度の通信費を送る頃となりました。1年分+カンパです。いつも感じていることですが、年一回決まった月に、口座番号等を印刷済みの振替用紙を同封して頂けませんか。報告会へ行けない地方の者には助かります。乞うご検討) 野口英雄(5000円 2年分の通信費+1000円カンパです。毎月の地平線通信楽しみにしています) 新堂睦子(5000円 1年分通信費。みなさまのエネルギーに圧倒されます) 大槻雅弘(5000円 通信費2年分です) ※一部記載漏れあり、後日修正します

◆今、ラジオで世界卓球選手権《1956年4月2日から11日まで東京で開催された》の模様をやっているが、全く手に汗を握る。4対4で日本とルーマニアが互角、決勝を荻村とルーマニアのライターが行っている。日本、勝て! 今第一セット18-22 荻村リード、しかし荻村はネットによくひっかける。20-15、第1セットは荻村の勝ち。あと1セット取れば日本の勝ちだ。

◆第2セット、2-1 荻村のリード スマッシュがよく利く。次3-1、次4-1、いいぞいいぞ。しかし、4-4、同点になってしまった。血湧き肉躍る大熱戦、7-4、3点リードよいよい。10-5、5点差いいぞいいぞ。日本ガンバレ、熱戦は3時間半も続いている。11-8、ちょっと心配、しかしきれいにスマッシュ12-8、続いて13-8、又もスマッシュ、荻村はペースにのった、ということである。15-8、勝てるぞ!!16-8、ダブルスコア、16-11 気をつけろ、16-12 よくない、16-13 さらによくない。16-14、さらにさらによくない、がんばれ!! 今ライターがネットにひっかけた。しかし17-16、続いて17-17、はらはら、はらはらスマッシュ決まった!18-17、ロング失敗、18-18 はらはらはらはらはらはら、19-18、リードされてしまった。20-18危ない!! 20-19 続いて20-20 ジュースいいぞいいぞ入った、あと1本! ネット、ライターのスマッシュ決まって21-21 入った。22-21 勝て! ネット、畜生! 22-22、23-22 リード、勝て!勝った!! 24-22。大試合が終わった。えらいえらいえらいえらい、えらいぞーっ! よく勝った。今日は押し入れで1人で寝る。

■今回で連載を終わりにする。長い間付き合っていただき、ありがとう。老いはふる里への郷愁を深める。最後に私の身内のことを披露しよう。私以上に非常識な変り種がいる。

◆山を諦めて海でもやろうかと考えていたとき、母がアルツハイマー型認知症だと告げられた。もう一人暮らしはさせられない。大阪の自宅に引き取ろうと提案したが、母は高知から出るのが嫌だという。仕方なく姉たちと4人で分担介護することになった。皆県外在住だったので、一週間交代で高知に帰らなければならなくなった。たまにはヨットで帰省していたが、さすがにその余裕はなくなった。仕事も辞めた。世話のかからない老人で、ほぼ実家で介護して、2009年に母は92歳で亡くなった。

◆ふる里を海から見ると、色々気づかされる。美しい松林の海岸線、その背後の山々、点在する町並み、景色が立体的に見え、時空が織りたたまれているように感じる。そこには今も青春がひそんでいるし、父や母の魂が潮騒に包まれて安らいでいるように見える。子供のころ、よく水平線を眺めて物思いにふけった。異郷へのあこがれ、潮の香り、そよぐ風、波間を漂う静かな時間、遠い海の彼方に瑠璃浄土があるような気がしてくる。

◆私は虚弱体質で小心者だった。季節の変わり目には扁桃腺をはらして、よく学校を休んだ。大病も二度患った。貧相で血色の悪いカエルの干物のような子供だった。大きな望みを持ったことがない。大きくなったら樵になりたいと言っていたくらいだから。

◆節句や神祭の折には、母の実家によく行った。母の実家は典型的な女系家族で、いとこたちもみんな女で、私はおとんぼだったから極端に甘やかされた。だからひどいわがままで偏食、野菜と果物は一切口にしなかった。芋と魚で大きくなったようなものだ。伯母さんは私のために別のおかずを作ったから、姉やいとこたちの顰蹙を買った。全員が継母のような存在で、いつも怒られていたが、大人たちには大事にされた。唯一の跡取りなのだから。

◆母の実家は、曾祖父の時代までは地引網の網元だったが、戦後は農業だけになっていた。母が子供のとき、網にクジラがかかって、村中が大賑わいだったらしい。台風シーズンの閑漁期になると、漁労安全祈願のために、漁師たちを引き連れて四国山脈を歩いて越え、讃岐の金毘羅さんに詣でた。私は、曾祖父の足跡をたどって、冬にその古道を歩いたことがある。峠を三つ越え、祖谷渓、吉野川を横切って4日かかった。

◆金毘羅宮の階段登り口に「虎屋」という老舗旅館があった。今は食堂と土産物屋になっている。曾祖父がそこを定宿にしていたことを母に聞いていたから、古い宿帳は残っていないかと尋ねてみたけれどなかった。

◆母は三姉妹の末っ子だった。祖父は日露戦争に従軍したが、腸チフスに罹って、病院船で送り戻された。小さいとき、離れの隠居部屋で祖父母にはさまれてよく寝た。祖父は物静かな人で、胡弓を弾いたりする粋な人だった。母の長姉が婿を取って家を継いだ。

◆その義伯父さんは優秀な人で職業軍人になり、満州で憲兵中尉まで昇進したが戦犯になった。諜報謀略にたずさわっていたらしいが、戦時中の話はしなかった。一度だけ大酔いしたとき、涙目で馬賊(抗日ゲリラのこと)を斬首したと漏らしたことがあった。豪胆な人だったけれど、その日からしばらくは、梅干を見ただけで吐き気がして、食べ物が喉を通らなかったと言っていた。戦争はいかんが口癖だった。大酒呑みで朝から温かいご飯に酒を注いで食べていた。酒茶漬けをする人を彼以外に見たことがない。乱れない、口論をしない、愉快な飲んべだった。村会議員を長く務めた。

◆一族で一番の変り種は、大叔母(祖父の妹)の全明尼(本名、堀川高尾)だ。幼いときに会ったことがあるが、紫色の御高祖頭巾を被った、笑い顔を見せない怖い尼さんだったと記憶している。呉服屋に嫁いだが、亭主が女中に手を付けたので、腹いせに若い男と不倫をした。明治時代にはぶっ飛んだハチキンである。夫婦喧嘩の末離婚、幼い3人の子供を残して出奔した。滋賀県のお寺(いとこの話では、蛇寺と言われた荒れ寺だったらしい)で修業した。夫を若くして失い、女手一つで3人の子を育てた曾祖母は、娘を許さず勘当した。「高尾を極道者に育ててしもうた」と母によく愚痴をこぼしたらしい。

◆高尾は土佐に帰ってきて、四国八十八ヶ所第33番札所雪蹊寺の山本玄峰に師事し、得度して尼僧になった。玄峰は激しい禅僧である。和歌山県湯の峰温泉の旅館の息子で、放蕩がたたり20歳で目を患い失明する。平癒を願って、四国遍路をはだし参りで7回も回った。雪蹊寺門前で行き倒れになっていたのを先代住職に助けられ、修業して禅僧になった。大正年間には欧米を外遊し、インド仏跡巡拝もしている。政界の指導者たちは彼の思想に影響された。無条件降伏、『象徴天皇制』を具申したといわれている。後に臨済宗妙心寺派第21代管長になった。

◆全明尼も激しい。浦戸湾種

﨑の松林で厳しい座禅修行をした。そのとき夢枕に血みどろの武者が立った。識者に尋ねると、それは1601年の浦戸一揆で虐殺された長宗我部の遺臣たちの亡霊だろうと教えられた。

◆長宗我部盛親一族は関ヶ原の戦いで敗れ改易となる。代わりに土佐に入封してきたのが山之内一豊である。易々と山之内の軍門に下った長宗我部の重役遺臣団とは対照的に、一領具足(地侍、平時は農民だが、戦時になると具足に身を固め馳せ参じた)は盛親に忠節を尽くし、浦戸城に立てこもって抵抗した。山之内は和睦を持ち掛け、相撲大会を催すことにした。相撲に興じているところで、彼らをだまし討ちした。どこまで史実かどうかはわからないけれど、打ち取った首級273頭を塩漬けにして、大阪に駐留する井伊直政に送った。そのときの一領具足たちが成仏できず、亡霊になってさ迷っていたのだ。

◆戦争の軍靴が響く中、全明尼は彼らの魂を鎮めるため、六体地蔵建立を発願し、浄財を求めて八十八ヶ所を行脚した。やっと建立にこぎつけ、讃岐庵治の石工に発注した。しかし、女だと侮られたのか、いっこうに出来上がらず浄財をだまし取られた。彼女は怒り、庵治へ乗り込み断食をした。石工たちは、その迫力に押され謝罪して、無事1939年に開眼法要にこぎつけた。今は桂浜近くの長浜石丸神社の一隅に、海に向かって建っている。龍馬像を見に来たついでに訪れてほしい。

◆全明尼は、ふる里の無住の廃寺長谷寄の地蔵堂に住みつき、お堂を再興した。地蔵盆の夏祭りはたくさんの夜店が出て、楽しかった記憶がある。「荒城の月」(瀧廉太郎作曲)を作詞した土井晩翠の、全明尼を詠った詩碑が境内に今もある。晩翠と全明尼の接点はどこにあるのか。晩翠の妻の八枝は土佐の出身で、東京音楽学校(現東京芸大)で学び、方言の研究者であったから、たびたび妻のふるさとを訪れていた。その折に知り合ったのかもしれない。最近、晩翠が詠んだ詩『立教大學山岳部のヒマラヤ行を送る』を見つけた。彼も山に興味があったのか。

◆全明尼は晩年、野市の吉祥寺の住職になり、高知新聞のコラムに和歌を詠んでいたらしい。私は、大叔母の人生を書き残そうと思ったときがあった。全明尼の子孫の消息はわからない。末子のエツコさんに昔一度だけ会ったことがある。全明尼亡きあと地蔵堂を引き継いだが、住まいはゴミ屋敷のようになっていた。境内にエツコさんの和歌の短冊が掛かっていた。彼女は母と同い年、生涯独身、派手で、だきな(土佐弁で、だらしない、雑な、の意)人だったと、母はよく愚痴をこぼしていた。

◆ハチキンに対抗して、土佐男の気質を表す言葉に「イゴッソウ(異骨相)」がある。頑固で気骨のある熱血漢という意である。弱者に対して優しく、行動は大胆不敵で豪快、己の主義主張を貫く。度量が大きく常識にとらわれない。と言えばカッコいいが、周囲の意見を聞かず、目上の者への気配り配慮に欠ける、独断専行の独りよがりの側面もある。

◆一領具足はイゴッソウの典型である。土佐が輩出した偉人たちは、イゴッソウの傾向が強い。ジョン万次郎、坂本龍馬、中江兆民、牧野富太郎、寺田虎彦、吉田茂、やなせたかし、みんな郷土の誇りだ。彼らは一領具足の反骨精神を受け継いでいる。

◆土佐藩の身分制度は上下関係が特に厳しい。士族は、上士(山之内家の直臣)、下士(長宗我部の遺臣などの下級武士)に分かれ、下士の下に郷士(一領具足上がりの足軽、豪商、名主、庄屋など)がいる。重臣は上士が独占した。明治維新をけん引した土佐勤皇党は郷士集団である。後藤象二郎、板垣退助ら上士と龍馬、武市半平太、吉村寅太郎、中岡慎太郎、岩崎弥太郎ら郷士は対立していた。土佐人のアイデンティティは、山之内ではなく長宗我部の一領具足にある。

◆来年の朝ドラでやなせたかしの『あんぱん』をやるらしい。牧野富太郎の『らんまん』に続く。龍馬は大河ドラマで二度もやった。今度は『ジョン・万』をやってほしい。万次郎は温厚で控えめな性格だったから、ヒーローらしくないが、その一生はまさに規格外の波乱万丈である。海が舞台のスケールの大きなドラマになるだろう。私はふる里が好きになった。昔は嫌って飛び出したのに。破天荒な龍馬、兆民、富太郎と違って、万次郎はシャイな紳士。あこがれるなあ、船乗り万次郎に。

海の見える丘のてっぺんに 家を建て

南に大きな窓を開いて 潮騒に耳を傾ける

夏草のように 浮雲のように

カーテンをなびかせる風に ありがとうと言い

白いテーブルクロスをひろげて 夢の訪れを待つ

ピアノのように ガラス細工のように

夕暮れて 一番星が南天にかかるころ

海原を西へ去るあこがれに さよならをつげる

思い出のように 言い訳のように

■今年もあと1か月ちょっと。屋久島ガイドのシーズンもそろそろ終わりになりそうです。まだまだ沢山のお客さんがいらしてますが。

◆この2024年もいろいろとありましたが、8月の大型台風は本当に大変でした。地元の人も、こんなに激しい台風は初めてだ、というくらい多大な被害。樹齢3000年といわれる弥生杉も倒れてしまったほどです。土砂崩れのため人気コースもまだ通行止めで、自由に散策できない状態が続いています。しかし気象条件の厳しい屋久島では、こんな事態は初めてではなく、また最後でもないでしょう。

◆それにしても今年の天候は普通ではありませんでした。7月の中旬くらいから、この雨の島で2、3週間降雨がなく、異常な暑さ。南の島、屋久島はさぞ暑かろうと思われがちですが、さにあらず、都会のように40度近い猛暑になることはなかったんです。周りは海だし、森は深いし、夕方になれば山から風が吹いてきて、エアコンなしでも快適に眠れるくらいだったのです。ところが今年、初めて36度以上いきました。大型台風の後、やっと涼しくなるかと思えば、天候は不安定で、晴れの予報でもいきなり激しく降りだしたりするんです。熟練ガイドが皆、今年の天気は読めないとぼやくほどです。やはり異常気象といわざるを得ません。

◆そんな中でも、コロナが落ち着きだした昨年よりお客様は増加して、ありがたいことに観光業は大忙しでありました。自分はというと昨年末に人工股関節の手術を受けまして、現在では快調に山を歩き回っています。長年の縄文杉行で痛めつけられた股関節は、薬を飲まないと痛みで歩けないくらい悪化。10年以内には人工股関節だと医師に勧告されたときには、ああ、もう山歩けないのかと目の前真っ暗になりました。1日22km10時間行程の縄文杉にかれこれ2300回以上、地球1周以上は歩いたんだから、そりゃ足も壊れるよなあ。

◆しかし、装着者の経験、情報をいろいろと聞いて思い切って替えた人工股関節は想像以上に快適でした。昔のそれより、はるかに物は良くなっており、耐用年数もお医者さんもわからないというくらい長持ちします。たぶん死ぬまで使えるのでしょう。手術方法も変わり、従来の筋肉を切って入れるのではなく、筋肉の隙間を開いて交換するので傷口は小さく、回復も早い。オペの翌日には歩行器を使って歩いていたくらいです。ガツンという急激なショックには弱いので、飛び降りたり、サッカーとかバスケは避けるように指示されたけど、長く歩くことは問題ナシ。当初、無理な姿勢をすると脱臼すると注意されていたけど、1年も経てば周りの筋肉も定着し、まず大丈夫のようです。従来は身障者のイメージもあったけど、今では身障者手帳をもらうこともできないほど、完治しています。

◆そう、これはもう改造手術。これからはサイボーグガイドとして、ガチャン、カキーン!とかいって売り出そうかと目論んでいます。とはいえ身体の他の部分もガタはきていて、今度は膝が痛くなってきました。まあ、ムチャばかりしていたもんね。まだそれは人工膝関節に交換とまではいきませんが、もう歳なんだからあまり無理をしないようにしました。それで長距離の縄文杉コースは今年、まったく行っておりません。ちょっと寂しい。かつては縄文戦士と言われてたのになあ。

◆それでもお客さんは多いので、もののけ姫で有名な白谷雲水峡や島内観光など、仕事に困ることはありません。特に今年は外国人観光客が増え、自分もインバウンド対応ガイドをしています。やっぱ円安のお陰でしょうか。

◆まあ自分の英語、フランス語なんていい加減なもので、とてもキチンと説明できたもんじゃありません。そこはしかしハッタリで乗り切っておりますが。海外の方も昔とは客層が変わってきました。以前はアドベンチャーな自分でもドンドン行ける人ばかりだったので、ガイドを頼むことは少なかったのですが、今は普通の観光客、お年を召した方とかも増えています。アジア系の人も多く、中国、韓国だけでなくシンガポールやインド、タイなど様々な国の方がいらっしゃいます。それで手が足りず、自分くらいの語学力でも駆り出されるというわけですね。

◆いよいよ歩けなくなったときのために、昨年2種免許も取り、タクシー運転手もできるようにしました。全国的にそうですが、屋久島でもドライバー不足で困っています。運転手の高齢化も進み、あまりに人手不足なので規制緩和も進みまして、かつては白タクとされてきた島内観光も、公的機関が認定した資格を有する観光ガイドという制限はあるものの容認されてきました。屋久島町公認ガイドの自分は後ろめたい思いはせずとも、滝などの観光地案内も行うことができるようになったわけです。まだ不安定なところもありますが、正規のタクシードライバーとして会社に所属しなくてもなんとかなりそうです。むろん資格として2種免を持っていれば、なにかあっても対応できるわけですし。

◆そんなこんなで今年も怒涛の1年でしたが、けっこうどうにかなってますね。ま、いつでも結果オーライの人生でしたが。[野々山富雄]

■11月、父が急死した。一人暮らしをする父のもとへ私たち家族で訪問し、別れたその数時間後、父は突然生涯を閉じた。この1年の間に両親が相次いで逝ってしまった。

◆正直、今も両親の死に対して、正面から向き合えないでいる。向き合うことを無意識に避けている。特に父はまだまだ元気で、あまりにも急だったため、本当の意味できちんと向き合えるのは数年先かもしれない。そんなとき、江本さんに声をかけていただいた。整理がつかないなりに今の気持ちを残しておくことは自分にとって意味があることだと思い筆を取った。

◆2月の母(72歳)の死は、ある程度覚悟していた。パーキンソン病の症状が進行した母は日常生活がままならず付きっきりに近い介護が必要だった。ヘルパーさんの力も借りたが、父だけでは限界だった。我たち家族は母の入院を選択した。入院し4か月近くが経ったころ母は誤嚥性肺炎を発症した。限界まで体力が落ちた人間にとって肺炎は恐ろしい病気だ。日に日に衰え、反応が薄くなっていく母。点滴の栄養を吸収する力すらなくガリガリに痩せてしまった。

◆言葉を発することができず酸素マスク越しの虚ろな目で一人息子の私の姿を追うベッドの上の母。必死に目で合図してくる。言葉以上の会話ができた気がした。母の手を握ってから病室を後にした。亡くなったのはその数日後だ。大阪から大事なお客様が来訪し商談している最中だった。母は父に看取られ旅立った。ついにその時がきたかという気持ちだった。

◆それに対して、父の最期はあまりにも突然だった。3連休最終日の11月4日、一人暮らしをする実家の父のもとへと、妻と子どもたちを連れ訪問した。小春日和の中、皆で昼食を共にし夕方までのひと時を過ごした。昼食の際、父は「実はこの2〜3日調子が良くないんや、あんま食べてないんや」と言ったため、余っていたご飯でおかゆを作った。父は定位置のテレビの前で、リラックスした様子でゆっくりとしているように思われた。受け応えもしっかりとしていた。大事にするよう伝え、実家を後にした。

◆翌朝、父に用事があり電話したものの携帯がつながらない。普段はすぐに折り返しの電話をしてくる父が昼になっても電話をしてこない。夕方になっても連絡が取れない。携帯をどこかに置いてきたのか。仕事を終え、念のため職場から実家へと車を走らせた。果たして実家の明かりは点いていた。だが玄関も窓も鍵がかかっており中に入れない。インターホンを何度押しても父は出てこない。窓ガラス越しにカーテンの隙間から家の中を覗き込むと、テレビもついたままだ。玄関の戸を叩いても家の中からは何の反応もない。嫌な予感がし、思わず窓ガラスを割って実家へと入る。リビングにいない。父の寝室へと向かい灯りをつける。いない。ふと風呂場の灯りが点いているのが気になった。風呂場の戸を開けた瞬間、浴槽で前屈みになって沈んでいる父が目に飛び込んできた。呼びかけに応じない。肌は紫色になり、死臭がした。直感的にもうダメだと悟った。硬くなった父を浴槽から持ち上げた。父を一人で逝かせてしまった。医者の見立てでは、前日の夜21時、つまり私たち家族と別れて数時間後の入浴時に、浴槽で心不全により意識をなくし溺死したとのことだった。

◆病と付き合いながらも元気だった父は、私たち家族の前では弱いところを見せなかった。今年の2月に母が逝って以降、一人で暮らす寂しさは計り知れなかったと思うが、週末に子どもたちを連れて訪れるたびにいつも変わらぬ優しさで家族を包み込んでくれた。帰り際にいつも「じゃがいもが獲れた。ネギが獲れた」と言っては何かを手にいっぱい持たせてくれた姿が思い浮かぶ。なぜか男同士の気恥ずかしさがあり、父と息子(私)の会話は少なかった。もっともっと話しておけばよかったと悔やまれる。いつか酒を酌み交わしながらじっくり話せればと思っていたが、もっと先のことだと思っていた。仕事の忙しさにかまけていた。

◆父が亡くなってから一冊の日記帳を見つけた。今年の1月1日から始まる日記だ。コクヨのキャンパスノートに、日常の出来事、来訪者、購入した物の記録が時間単位で記載された1日あたり5〜6行のムダのない簡潔かつ明瞭な記録だ。そこには日々の生活や料理に挑戦し愉しむ父の姿があった。一人暮らしをする父を気遣い、差し入れをしてくれる姉やご近所の方に対して感謝の言葉を記す父の誠実さがあった。亡くなった当日も我たち家族の訪問が日記に記されていた。その日記を私はごく一部しか読むことができていない。読めば読むほど、父ともっとこうしておけばよかったと悔やまれるからだ。まだ正面から父の死に向き合えないのだと思う。

◆年末に1年を振り返る。元日に自宅も大きく揺れた能登の大地震。2月の母との別れ。初めて家族で福井から参加した東さんの5月の報告会。同じく5月には地元の三国祭りに坪井伸吾さん、小原直史さんの両名に参加いただき神輿担ぎの熱狂の時を過ごした。そのまま3人で父の住む実家に2泊した。父と過ごせてよかったと思う。7月には大雨の白山で息子とのテント泊。そして11月の父との別れ。いろんな出来事があった。いろんな喜びと悲しみがあった。時を経て両親ときちんと向き合えたらと思う。[塚本昌晃]

■アイスランドに来てから4か月と5日が過ぎ、帰国日が9日後に迫りました。アイスランド大学は冬季休業に入り、電飾を着せられた街路樹は少し窮屈そうにも見えます。日照時間は日に日に短くなり、今日(2024年12月10日)の日出と日没時刻は11:08と15:32。試験を終えた現在はこの留学と卒業に係る書類作成に時間を費やしています。

◆私がこの大学を交換留学先に選択したのは、アイスランドの庭造りに興味があったからです。日本の大学で土中環境整備(今年の6月からは有機土木という施工法で商標登録されているようです)という環境再生活動に出会い、特に個人宅での施工のフィールドワークを行うなかで、庭における土壌、植物、人の絡まり合いに興味を持ってきました。

◆アイスランドは玄武岩質溶岩から構成される火山国(今年も8月と11月に噴火していました)で、北海道と四国を合わせたほどの面積に、森林0.5%、氷河11%、火山と溶岩などが65%を占めています。自然エネルギーがインフラを支えており、地熱を利用した暖房・温水設備で部屋は暖かく、地熱発電、水力発電が消費電力の99%を賄っています。そんな場所でも市民の庭造りが行われていると聞き、とにかく気になる、という気持ちで入国しました。

◆大学では環境倫理、環境人類学、アイスランドにおける持続可能性とジェンダー平等について、5つの講義を受講しました。フィールドワークでは、個人宅を7件訪問した他、植物園や園芸学校の方にもお会いしました。インタビューと庭の散策に協力していただき、日々の植栽やコンポストによる土壌づくり、野鳥との協働関係について調べました。とはいえ、現地の方の母語であるアイスランド語を身につけるにはあまりに期間が短く、英語でのインタビューとなってしまいました。

◆家から漏れる熱を利用して比較的温暖な地域の園芸種を植えてみたり、温室内に果樹や苗を育ててみたり、というように地熱に支えられた実験的な庭造りが見られました。またコンポストを所有し土を作っている人も多く、微生物が生ごみを分解し庭の土壌の一部になっていく過程を見ると、庭造りは他種との協働ともいえるように思います。溶岩性の大地が多分を占めているアイスランドにおいて、土壌は長い時間をかけて滋養され、土は大変貴重なものです。今はまだ真似事のような調査かもしれませんが、私の中で挑戦を続けられた留学期間でした。

◆気づけば不思議なほど庭に心惹かれています。この話をすると、それってなんの役に立つの?と問われることもあります。アイスランドでの氷河が後退している話や世界的な食料問題を思うと、庭はどこか喫緊さを欠くような印象もあります。そもそも庭と聞いたとき、多くの人は日本庭園や西洋庭園などを思い浮かべるのかもしれません。そういった研究もたくさんなされてきたのですが、庭の実際に目を向けると、儀礼、農作業、植栽といったさまざまな営みがなされてきた多義的な空間でもあります。そして市民の自然観が敏感に反映される場所でもあると感じています。今後大学院では庭をテーマに人類学的な研究をしたいと思っています(が進学先は未定です……)。[日本の山に登りたい 安平ゆう]

イラスト ねこ

■25歳となった今年はこれまでで一番私の夢を体現できた年になったと思う。以前よりは相当、人間や私というものに対して前向きに考えられるようになったし当たり前のごとく「生きる」が少しはできるようになった気がする。

◆2月から3月にかけ1か月間、初の海外で南米のペルーとボリビアを旅した。1人でロサンゼルスを経てペルーの首都リマへ。途中日本人の仲間と過ごすことはあったが、どうしてもやりたかったボリビアへの陸路での国境越えや6000m級の雪山登山などは1人で現地ツアーを探し、幸運にも大きなトラブルなく成すことができた。ろくに英語を話せずしかも人間不信気味で内向的な私がたとえこのときだけの勢いのおかげであったとしてもこんな旅ができたことは、大きな自信となった。もちろんこの場で声を大きくして話すような大それたものではないからつまり自己満足なのだが、自分を自分が一番ほめてあげたいと思うのである。「よくやった、まだまだ自分にも希望はあるのだ」と。

◆しかし、帰国して1か月後に不眠症になり、本当のことをいうと気持ちが沈む時期があった。不眠症になったのは旅と日本での生活とのギャップのせいかもしれないが、気持ちが沈んだのはそのギャップが原因なのではなく充分に眠れなくなったからだと思う。医者にかかって睡眠薬をもらうことになり、こんな状態に自分がなるとは想像しておらずびっくりだった。さらに気を沈ませたのが、夏に発覚した膝の怪我だった。もとは南米に行く前にスキーをした折に靭帯を切っていたらしく、たまに膝崩れを起こしていて違和感はあった。そんな不安定な足で海外に行き、よく6000mの吹雪の雪山を登ったと思う。

◆10月に手術が決まり、山仕事の現場も登山も当分の間お休みすることになった。私は3年前にももう片方の膝で靭帯を切っており、大学の部活生活はコロナ禍と怪我とでほぼ半分が不完全燃焼に終わった。山に行けない身体になることはたとえ一時期であっても自分の存在意義を失った感覚になり、苦しかった。またそんな思いをしなくてはならないとは。しかし、前回の怪我を完治させてからは、山で働いているし、念願の海外一人旅もできた。それらの経験や出会いがあったことで自分をよく客観視できるようになったと思う。

◆この冬、山は我慢だが来年の春からはまた登れるようになる。ジャンプするための踏み込み地点に今はいるのだと思うことにした。手術前は実際のところドクターストップはあったが行かずにはいられず山に登った。登りは問題ないが下りはポールが必須。幸運にも私のこのリスクある登山に付きあってくれる方が居て、安心して山を下ってくることができた。

◆そして10月末に手術を終え、退院直後は登山家のお別れ会参加のため安曇野に来た江本さんとお話する機会があって励まされた。あまり大きな声で言えないような山や人生に対する私の想いを江本さんは広く深く見通すような視線で温かく見守ってくれる。改めて私は恵まれていると思う。これを書いている今は松葉杖が外れたところ。杖が必要なくなって解放感はあるがまだ膝にはごついサポーターを付けている。緩い下り坂でも膝が痛んで不自由を感じ、勝負はむしろこれからかもしれないと思う。でもきっと大丈夫。本当にいろんな人に出会ってきて多くの人に励まされているし、これからもまたいろんな人に出会っていく。

◆先月の地平線通信を読み、北海道で共同生活をしているちえん荘の方々を羨ましく思った。江本さんが松本あたりでもミニ報告会をできたらとお話されたが、私はあまり積極的に人との輪を広げていくような人間ではなく、今時点ですぐに江本さんの前に連れてくることができる仲間がいないことが惜しく思った。どうかもう少し時間を……。

◆南米旅から帰国した日に、冒険家の阿部雅龍さんが亡くなった。私が地平線報告会に初めて参加した大学2年生の2019年3月の報告者が、阿部さんだった。それまで阿部さんのことは存じておらず、都合が合って初めて参加した報告会がたまたま阿部さんの回であったのだが、目を輝かせて堂々と自らを「夢を追う男」と呼び熱く語る阿部さんは私にとって稀に見る、熱い夢を持った大人の人という印象が残った。地平線の人たちは歳に関わらず熱い想いを語る。阿部さんの夢は春を前に途切れてしまったけれど、夢を持つことを私は引き繋いでいきたい。[小口寿子]

■大学生活最後の1年は、新聞を読むことを日課にしていました。今社会で何が起きているかを知り、どこに問題があるのかを考えることは、「こんな社会にしたい」という思いを明確にする作業になったと思います。今年は様々な国と地域で争いがあり選挙があり、自分が願っているような社会に進んでいるかというと、そうとはいえなかったかもしれません。それでも、これからの自分たちが社会を間違った方向に導かないためにも、正しく批判し続けることは大切だろうと思いました。

◆11月の通信で石川直樹さんのシシャパンマ遠征の記録が印象に残りました。見開き2ページの文章を読むだけでも、あまり冒険家の書籍を手にしたことのない私にとっては興味深い「冒険体験」でした。イマジンネパール隊のメンバーは「強い」、誰の踏み跡もない道を「拓く」、頂に達した時に口をついて出た「ここより高い場所はどこにもない」、そして「撮る」ことを大切にする姿。登山家であり、写真家であり、表現者でもある石川さんの文章は独自性があって面白く、地名や登山用語がわからなくても、「読む」ことによる冒険体験の楽しさは十分に味わうことができました。今度は石川さんの写真を実際に「見る」、そして報告を「聞く」ことで冒険を体験してみたいです。

◆さて、私は1か月後に締切を控えた卒業論文の仕上げに取りかかっています。自分の考えを表現する最適な言葉がなかなか見つからず、「日本語の地図」と呼ばれる類語辞典を購入。辞書を開きながらPCとにらめっこの日々です。私の卒論のテーマである「南極のミッドウィンター祭」は先行研究がなく、成果がどのような役に立つのかわからないため、研究を進めること自体に不安を感じることがあります。私自身、「社会問題を解決したい」と思って社会学部を選んだからには、社会に貢献する成果を残すことにこそ意味がある、そんな卒論を書きたいと考えていました。ですが、目に見える成果や最高の評価を得ることよりも、「基礎研究」として真っ白なキャンバスに線を描き始めることに意味があると気がつきました。

◆少し前までの自分は、「そんなことをして何の意味があるのか」と思っていましたが、今は一部の人に「面白い」「見方が変わった」と思ってもらえればそれでいいのかな、と思っています。辿り着く場所は自分でもわかりませんが、探究したいことに真正面から向き合って、コツコツ続けてみることは大切にしたいです。[法政大学4年 杉田友華]

■1月号の地平線通信で「2025年のひとこと」を募集します。1人300字以内、締め切りは1月8日(水)とします。短い文章なので新年の挨拶などは不要です。300字で何が書けるか、実験の場でもあるととらえてください。宛先は、この通信の最終ページにある「地平線ポスト」、またはハガキで府中市の江本の住所まで。

■現代アート展に参加します。いろんな作風の美術家が集まった展示会です。私は布で表現します。今回のタイトルは「消え残る disappear and remain」。会場はとても気持ちよい場所。ご都合がつけば散歩がてら、ぜひともお越しください。私は12月21日〜23日、1月8日〜13日に在廊します。よろしくお願いいたします。[ナカハタトモコ(中畑朋子)]

入場無料

期間:2024年12月21日(土)〜2025年1月13日(月/祝)

休園 12月31日、1月1日

時間:9:30〜16:30

場所:国営昭和記念公園花みどり文化センター

立川市緑町3137

JR中央線立川駅北口より徒歩10分/多摩モノレール立川北駅徒歩8分

昭和記念公園あけぼの口を直進

■こんにちは。坂井真紀子です。私の職場である東京外国語大学アフリカ地域専攻では、学生たちと一緒にアフリカから留学生を招くためのクラウドファンディングを行っています。『アフリカの留学生を東京外大へ!日本とアフリカの交換留学を続けたい。』(11月20日〜1月10日)。アフリカと日本の次世代の交流、応援していただけるとうれしいです! 詳しくはこちらから→https://readyfor.jp/projects/asc-africa2024

★1/8(水)には高野秀行さんの応援講演会もあり! ぜひご参加ください。

ASCセミナー『アフリカの驚くべき食文化』(高野秀行氏)@東京外国語大学17:40〜

https://www.tufs.ac.jp/asc/events/ascseminar/100th.html

《画像をクリックすると拡大表示します》

■11月13日に発売した「君はなぜ北極を歩かないのか」は私の4冊目の新刊。2019年に12名の若者たちとカナダ北極圏バフィン島を、600kmの徒歩冒険をした旅の記録。地平線報告会でも2019年9月にこの旅の報告を行なったので、会場で聞いた方もいるはず。

◆平均年齢23歳、女性2名を含む12名の若者たちと私、そして撮影担当として写真家の柏倉陽介の14名が一か月の北極圏徒歩冒険に挑んだ。集まってきた若者たちは、揃ってアウトドア経験もない素人ばかり。大学生、フリーター、社会人と立場も様々。参加した動機も12通りだ。

◆私自身、2000年に極地冒険家の大場満郎さんが計画した、若者を率いて北磁極まで歩くという冒険に参加したのが、すべての始まりだった。当時の私は22歳。アウトドア経験も、海外経験も皆無だった私にとって、35日間の冒険はその後の人生を決定付けるものになり、20年間で19回の北極と南極行を経験することになる。

◆本書では、私の呼びかけに対して若者たちが集まってくる過程や具体的な準備、北海道での事前合宿を通して、実際の600km徒歩冒険に至るまで、約一年間をまとめている。

◆私は参加する若者たちを「募集」せず、行なったのは「告知」のみだった。「次は素人の若者たちと北極を歩く」、出演するメディア、取材、イベント、講演会などで告知をするだけ。募集とは、主催者側から手を差し伸べて誘うことだが、私はそれをしなかった。それぞれに計画を知った若者たちは、差し出されてもいない私の手を主体的に握りにきた。「私も参加したいです!」と、募集されてもいない計画に参加表明してくる若者たちであれば、あとは無条件に全員連れて行こうと決めていた。

◆参加者のうちで、女性メンバーの一人は東京藝術大学に通い、日本画を専攻する美大生だった。準備段階のどこかのタイミングで、私は彼女に「中高は部活は何部だったの?」と尋ねると「美術部です」という答えだった。「そりゃそうだろうな」と笑った。まともな運動経験もない。彼女は身長も一番小さく、体力も乏しかった。しかし、北極の現場で最も精神的な強さを感じたのは、彼女だった。

◆実際の冒険は、スタート当初は物珍しさもあって浮き足立つ若者たちであったが、途中でいくつかの事件を通して次第にチームとして結束していく。私からメンバーの一人に対する鉄拳制裁もあった。終盤では、リーダーのメンバーがナビゲーションに苦労しながら、私からの責任委譲に必死に応えようとするも、ゴール前日に最後の事件が起きる。具体的な旅の様子は読んで追体験をしてもらいたい。

◆私がこの本を通して言いたいことの一つは「冒険とは何か」だった。言い古された、冒険か探検か、という二項対立に対して、なぜ選択肢が二択でしかないことに誰も疑問を感じないのかとずっと考えていた。危険を冒すという「冒険」と、探りしらべるという「探検」の言葉の足りなさを、多くの行為者は実感しているはずなのに、自分の行為を意味が足りない言葉の範疇で考えようとするからこそ、行為を正確に捉えられないと感じている。

◆私の行為をより本質に迫って表現できる言葉は「険」でも「検」でもなく「験」だ。アメリカのユダヤ系詩人ポール・ツヴァイクは、著書の中でこんな一節を書いた。「冒険者は、自らの人性の中で鳴り響く魔神的な呼びかけに応えて、城壁を巡らした都市から逃げ出すのだが、最後には語ることのできる物語を引っ提げて帰ってくる。社会からの彼の脱出は、極めて社会化作用の強い行為なのである」

◆ツヴァイクの語る言葉を一文字で表したものが「験」であり、私は「験を重ねる」ことを目的として北極を歩いてきた。冒険とは、内発的な「魔神的呼びかけ」への応答からすべてが始まる。それは、天使の呼びかけではなく、魔神の呼びかけだ。それに応えると不利益を被るかもしれないし、命の危険もある。しかし、魔神的衝動は理屈を超えて城壁の外側に冒険者を導いてゆく。

◆若者たちは、荒野で何を感じたのか。本書の最後に、参加したうちの4人に旅から5年後の振り返りを書いてもらっている。この文章が、今回の本の肝になっている。私の文章ではなく、参加した若者たちの素直で飾らない文章が、最後に心を打つ。

◆この冒険の旅は、20年前は私自身が若者たちの側にいたことを、改めて思い返す機会になった。そして、一緒に旅をした若者たちといま現在の私との差こそが、20年を北極冒険に傾けてきた私自身の行為の意味だったんだと、気付くことができた。

◆私は若者たちを率いたが、若者たちの存在自体が、私を見知らぬ思考の領域に連れていってくれた。ぜひ、読んでもらいたい。そして、冒険研究所書店にも足を運んでもらえたら嬉しい限りだ。[荻田泰永]

■三線、笛、太鼓の演奏に乗せて、ゆったりとした力強い歌声が聞こえてくる。ここは沖縄県浜比嘉島の拝所、シルミチュー。黄緑色の木漏れ日の中、鮮やかな琉装の若い男女が、集いの幕開けを告げる舞踊を舞っていた。11月23日から3日間、浜比嘉島の比嘉地区で開催されたウフアシビ。12年に1度丑年に行われる行事だが、コロナ禍の影響で延期され、実に15年ぶりの開催となった。元々は棺を入れて運ぶ龕(がん)を清めたり修理したりするために行われていたが、現代ではその慣わしはなくなり、島民による舞踊がメインになっているという。同じ浜比嘉島の浜地区では、今でもウフアシビの際にレプリカの龕を担いでいるようだ。

◆比嘉出身の外間昇さんにお話を聞いたところ、昇さんが子どものころはまだ土葬で、お婆さんの葬儀の際には龕を使っていたとのこと。洗骨も見たことがあるそうで、時代の急速な変化を実感する。当日は朝10時に開会の儀があり、その後道ジュネーと呼ばれるパレードが始まった。旗持ち、三線弾きたちに続いて、琉球風の武士や村人などの格好をした島民たちがぞろぞろと集落内の道を歩く。衣装や化粧、髪結いなどはかなり本格的だ。衣装を着ているのは10代〜20代の若い人たちで、皆きゃっきゃと楽しそう。地平線通信にも時に登場する布作家の渡辺智子さんが叩く太鼓の音が、青空の下にのびやかに響き渡った。要所要所で棒踊りをしながら歩き、拝所であるシルミチュー、アマミチュー、ノロ墓では舞を奉納した。

◆15時からの午後の部では、村芝居もあるという。野外ステージへ行くと、舞台裏の路地はゴザを敷いて楽屋になっており、出演者は着付けやメイクの真っ最中。若い女性が紅を塗ってもらっていたり、顔を白塗りにされた男性がホクロやヒゲをちょんちょん描かれていたりと、ものすごい手作り感……うわー、いい!

◆次々と舞踊が披露され、シマグチの司会者が場を盛り上げていく。歌や演奏を務めるのはベテラン勢だが、踊り手はとにかく若く、中高生が目立つ。比嘉に縁があるが今は本島に住んでいる、という子もいた。外間晴美さんも、仲間と3名でかわいらしく「加那ヨー」を踊った。昇さんのお母さんから受け継いだという、紺地に白いかすり模様の着物がよく似合って素敵! 島の女性はみんな各家で受け継いでいくものなのだとか。

◆最後の演目は沖縄版の能楽、組踊。上演時間は1時間半に及ぶ。「伏山敵討」という主を滅ぼされた家臣が敵討ちをする物語で、能や狂言のような口調で演じられる。演者は島の青年たちで、主人公は21歳。口上や立ち回りは、15年前のウフアシビで役を演じた先輩たちが指導したというから驚きだ。上演中、子どもたちは近くで自由に遊びながら時たまのぞき見をしていたが、殺陣の場面を見た後はすぐに真似をしてチャンバラを始めた。きっといつか、あの子たちもこの舞台に立つ日がくるのだろう。夕暮れとともに初日の幕は閉じた。2日目と3日目は公民館での開催となり、私は初日のみの見学とした。

◆ウフアシビには、11月の地平線キネマ倶楽部で上映されたドキュメンタリー番組『クラ』とも何か通ずるものがあるように感じた。「時間や経験を共有すること」に価値を置く社会。そこには自分中心にならず、周囲の人や自然と調和して生きる先人の教えがしっかりと受け継がれている。数日後、晴美さんから「そろそろ旧正月に向けて準備が始まるかなー」というメールが届いた。次回のウフアシビは9年後、それまでにもっともっとこの島のことを知りたいと思った。[新垣亜美]

■すっかり恒例となった、「地平線キネマ倶楽部」。その第4回上映会は、『クラ――西太平洋の遠洋航海者たち』『女の島 トロブリアンド』の贅沢な2本立てだった。共に牛山純一プロデューサーと、市岡康子ディレクターのコンビによる、71年と76年の作品だ。上映後には、市岡さんの解説トークも行われた。

◆ニューギニア本島の東北に浮かぶ群島の間では、「クラ」と呼ばれる風習が伝わっている。美しい貝の首飾り「バギ」と白い貝の腕輪「ムワリ」を交換しあうもので、バギは時計回り、ムワリは反時計廻りに、島から島へと手渡しされてゆく。そのお宝の受け取りに、数年に一度、人々は船団を組んで大海原に漕ぎ出し、隣の島を訪れる。

◆最初に上映された「クラ」は、1971年に行われた航海の密着記録だ。長老で「クラリーダー」でもあるトコヴァタリヤが安全祈願の呪文をカヌーにかけ、残る女たちと涙の別れの後、9艘のカヌーはトロブリアンド島のシナケタ村を出航。帆走も交えながら、8日後に目指すボワヨワに到着し、正装で上陸した。けれど、肝心のバギはまだ遠方の島に留まったまま。結局、6回のクラを経て届いたのは40日後。ようやくトコヴァタリヤたちのクラが始まった。

◆バギの中には、カサナイベウベウのような、島々に名前や由来が知られた名品がある。それらを手に入れるため、互いが正当性を主張して「渡せ」「渡さない」と遣り合うが、その駆け引きが作品の最大の見所になっている。ちょっと見には軽い口論風。でも、相手の出方を窺い、間合いを測り、押したり引いたりしながら、丁々発止の掛け合いかと思えば、歌舞伎口調になりもする。

◆先方が手強いと、トコヴァタリヤは呪文をかけ、相手をその気にさせてしまう。一体、どこまで本気で、どこからがお約束事なのか。そもそもバギとムワリの交換は同時ではなく、訪問先で片方を受け取った後、次に向こうがこちらの島に来てもう一方を受け取る仕組みだ。それが何年後になるかは判らない。

◆「Aをくれたら、お返しにBをやる」という条件には、そのBを彼が現在の所有者から入手できるか否かの見定めが必要だ。「前回もらうはずのムワリがまだだ」とゴネる相手も、巧みな話術で説得せねばならない。様々な要素を勘案しながら瞬時の判断力も要求されるし、双方が満足する条件で折り合わないと、後々のクラにも影響するという。そんな高度な知的ゲームの末に、トコヴァタリヤたちは71名で164個のバギを手に入れた。そして故郷のシナケタ村を出て66日目、一行は無事に帰島した。

◆2本目の「女の島」は、その島が舞台だ。配布資料によれば、「母系制の島トロブリアンドでは、主要作物のヤムイモは耕作した男の所有にならず、母系のラインを通じて姉妹や姪などの配偶者に贈られる。自分が食べる分は妻の兄弟やオジから受け取る」というシステムになっている。

◆有力者の妻ともなれば、多量のヤムイモが集まり、村内にうず高く積み上げてお披露目される。自信に溢れ、堂々と振舞う島の女たち。それに引き換え、地面に落ちる影まで弱々しく見える男ども。クラでの覇気や輝きは微塵もない。ヤムイモ上納システムの対価がクラだとしても、そのなにが彼らをあそこまで熱くさせるのか。苦労の末に入手したお宝も、いずれは手元から去ってゆく。

◆実は、クラ本来の目的は「交渉ゲーム」のプレイにあり、バギやムワリもそのためのアイテムに過ぎず、お宝が島の間を巡り続けるのはゲームオーバーにさせないための知恵なのか。いや、男たちは病を押してでもクラには参加し、途中で非業の死を遂げた者は英雄として尊敬されるという。ロシアンルーレットならいざ知らず、そこまで過激なゲームはない。いったい、クラって何なんだ。市岡さんに確かめたくなった。が、キネマ倶楽部に合わせて夜行バスで帰京した疲れに負け、二次会はパス。せっかくのチャンスを逃してしまった。

◆帰宅後、会場で配られた資料を読み返した。その中の、取材中の心情を吐露した彼女の文章に、繰り返しトコヴァタリヤにインタビューしたが、クラの意味を掴むことや、その世界の解釈には至らなかった、とあった。「彼らは『クラのある世界』にどっぷり漬かっている」「『なぜクラをするのか?』と質問しても、バギとムワリの限りないぐるぐる回しの輪の外に、人々の思考を引き出すことができない」とも書かれており、ノレンに腕押しの苦労がしのばれた。

◆トコヴァタリヤも、あの手この手の質問には弱り果てたに違いない。結局、市岡さんは、彼に「一人語り」してもらうことにした。クラの化身のような人物が己の一生を語れば、自ずとそこにクラの姿も浮かび上がる、と考えたのだろう。そこへ実際の遠征の映像を重ね、足かけ2年、実質7か月の取材は、75分の作品にまとまった。

◆ドキュメンタリー映画は、ヘタなドラマより遥かに難しい。制作者の入れ込みが強過ぎると、見る側は引いてしまうし、勝手な決め付けや安直な解釈の押し付けで、興醒めしたりもする。そんな抵抗が、この2本には一切なかった。見ていて後から後から疑問は浮かんだけれど、それは川の流れに生じる渦のようなもの。これっぽっちの違和感もなかった。

◆先の文章の終わりに、市岡さんは、「クラの世界の解釈には至れなかったが、せめてクラの世界をきちんと構築できればと思う」と書いている。私もクラを外側から頭で理解しようとした。でも、この作品は、それを目的とはしていない。トコヴァタリヤの言葉に耳を傾け、内側からクラを感じるために作られた。そういう意味でも、繰り返し見たくなる、またその価値のある作品だ。ドントシンク、フィール![ナゾの男 ミスターX 久島弘]

■地平線キネマ倶楽部の上映会、今回も感動しました。いままでのなかで、ぼく自身にとって最もピンポイントに突き刺さりました。打ちのめされました。なんと言ったらいいのか。自分の「妄想世界と重なる感じ」というか。ある意味での「救済」を得たというか……。当日の配布資料も、抜粋箇所がとても厳選されている気がしました。「牛山さんと市岡さん」との相互理解・疎通連携みたいなニュアンスも、テキストから読み取ることができて、グッときました。神がかり的なコラボレーションの経緯だと感じました。

◆市岡さんの著作、2冊とも入手して拝読しました。牛山さんと市岡さんの真剣真摯なやりとりの継続が、すばらしかった。市岡さんの想像力の熱と、牛山さんのプロ経験値からの基盤との疎通連携が、作品を生み出してゆく。市岡さん自身の「感じ」「想い」「考え」が、明瞭になってゆく。すべてが、リアル「現実」で行われていること。

◆ぼくは「過去の記録」として視ることができませんでした。これは「今」だと感じました。おそらくそれは、つねに現場に立っていらっしゃった「市岡さんの今」が、ずーっと映像に「生きてる」からだと感じました。タイムラグが無い。市岡さんが、リアル「現実」に向き合っていたトコヴァタリア老人との時間。すてきな時間だと感じました。「クラ」は、どのようにして発明されたのだろうか。長老たちが何代もかけて相談しながら編み出していったのだろうかと空想したり。楽しいです。

◆同時に、市岡さんのおっしゃった「男の趣味」という表現は、実に痛快でした。そのひと言で、一瞬で「今」「此処」「資本主義日本国」「フェミニズム・ミソジニー」に空間移動できたみたいな感じ。クラという「男の趣味」に“命懸け”で生きる。何代にも引き継がれてゆく「男の趣味」。儀礼がある。そこには、ヒエラルキーがある。ヒロイズムが有り、英雄が登壇する。「演技」が、ふつうに有る。輝く。俳優。儀式は、非日常を生きる期間。クラという航海の期間は、長い長い「演劇」のようなものではないのだろうか。まさに「リアル」な。「リアル」と「リアリティ」の合致を常に共有する旅路。儀礼という台本が有る、しかし、そこでは随時「アドリブの活きる」ことができる。

◆『女の島』も、伝統の伝承と随時工夫が実社会に生きてることが映されていました。社会の許容力と寛容。そのための工夫。積み重ねと継承。そして、臨機応変なアドリブ。人を、孤立させない工夫。「人と人」の距離が絶妙にバランスしている気がしました。個人個人のプライバシーを守りながら、放ったらかしにしない。「独り」「一代」では決して成すことが出来ないこと。それをみんなが常識として共通にしている歴史の偉大さに圧倒されました。

◆市岡さんのほかの作品も、もし機会あればぜひ拝見したいと思いました。[アーティスト・緒方敏明(丸山純への私信より抜粋・構成)]

■地平線会議は、私にとって「未知」の世界の情報や知見にあふれた宝箱。11月16日の地平線キネマ倶楽部の上映会、『クラ——西太平洋の遠洋航海者たち』と『女の島 トロブリアンド』の二本立ても、私の知らない太平洋の島国に伝わる、独特の文化を紹介したドキュメンタリー映像ということで、そこにあるはずの「未知」との遭遇を楽しみに訪ねた。

◆映像の中で紹介されていたのは、その仕組みもさることながら、まさに私の「既知」の概念とは異なる、人間の所有や労働や感謝や善悪に対する根本的に「未知」の概念だった。「あ、そこ大事なんだ!」「あ、そこはどうでもいいんだ!」の連続。しかもそれらの多くが、“島”という外界からの影響に対して極めて脆弱な独自性を持つ彼らの先住民文化の中で、それをバランスよく保持していくために重要な鍵となって働いているように思えるものだった。1970年代という、50年前の、とんでもなく貴重な記録の中に観たのは、「過去」ではなく「未知」だった。

◆しかし実のところ、今回の映像作品と出会って私が何より感動したのは、そんな「未知」の世界の根本に、「既知」の世界を発見したことだった。具体的に何かというと、島の人たちが奏でる歌や太鼓の音世界。特に、夜通し歌っていた、ともすると単調で退屈ともとらえられる短くてシンプルなメロディの繰り返しによる詠唱と、そこに絡み込む太鼓のリズムが、見事なトランスを生み出しているように聴こえたこと。

◆そこには、人間が、テンションコードとかポリリズムとか、そういった机上の音楽理論などを打ち立てるよりはるか昔、太古の時代から、自然界で生きる生物として持ちあわせた五感や、時にはそれを越える感性を駆使して、純粋に心が惹かれる音の世界を、本能的に生み出してきたということを改めて示してくれているかのようだった。これぞ私たちが「文化」と呼んでいるものの源では!? まさに地球のメロディ! 「未知」の文化を紹介する映像の根本に「既知」の文化の源泉を発見したように思った。ああ、根っこはつながっている。感動。このたびもありがとうございました。[中井多歌子]

ポスター 長野亮之介

■「地平線会議」とのお付き合いは初めてでした。江本さんとは現役の制作者時代、チベットや黄河源流の取材に、同僚とともに参加されていて見知っていましたし、わたしの飼い犬のイェロー・ラブ「クラ」を預かってもらったこともあります。ちなみに当代の黒ラブも、クラで取り交わされる貝の首飾り「バギ」と呼んでいます。

◆今回は丸山純さんのお計らいで、50年以上前に制作放送したトロブリアンドの2作品を公開上映する機会を得て感激しました。民放のテレビ番組は一回勝負で、その瞬間だけで視聴してもらわなければならない宿命を負っています。ですから制作者はその一瞬のために全力を挙げて中身の濃い作品にすべく努力しますし、見てもらうための番宣(当時は主に新聞のテレビ欄)に注力しました。放送直前には、新宿駅西口の広場に立って「みなさーん、明日の夜9時日本テレビを見てくださーい」と叫びたい衝動にかられたほどです。実行はしませんでしたが。

◆今回ご参加の方の中には放送でご覧になった方、初めての方といろいろでしょうが、同じ島で取材した番組を並べてみるのは稀有な経験かもしれません。そこでトークでは話していない2作品の違いをアプローチ、撮影方法、音楽の3点から明かします。

◆1. 題材へのアプローチ:主人公は『クラ』では男性、『女の島』では女性です。クラの撮影中「男たちが2か月以上も村を留守にして、バギの獲得に夢中になれるのは、その間村を守っている女性の力に負っているのでは?」と思いました。またこの島が母系制で有名なので、実生活にどんな形で現れるのかに興味を持ちました。

◆2. 撮影方法:『クラ』ではシナケタ村に定着し、彼らの行動の一部始終を追跡しました。これは「すばらしい世界旅行」人間シリーズの王道で、私はできるだけこの方法で取材したいと思っていました。しかしこの手法は、そこに厚みのある素材があり、それを追っていれば番組が成立する場合に限られます。クラ船団の出航まで40日待っているときは、「このまま待ちぼうけで、この企画はこけるのではないか?」と焦燥感にかられたものです。『女の島』では一か所に定着して発展する主題ではないので、島の内陸部の多くの村を走り回って、これはという情景にぶつかるとそこから追ってゆく方法をとりました。シナケタ村では村人と知り合っていましたが、ここでは毎日が新しい出会いで疲れましたし、クラのように初めから成り行きが見えていないので、どのように番組をまとめるかも難題でした。

◆3. 音楽:お気づきの方もいるでしょうが、音楽が対照的です。『クラ』には黒沢明監督の映画音楽も担当された佐藤勝さんの作曲で、オリジナル音楽がついています。これが海外では「ニューギニアの話に西洋音楽がついている」と不評で、「音楽ナシで作ってみたら?」などと言われ、コンクールで正賞を逸した一因と思われます。『女の島』では娘たちがモエキで歌う地元の歌にエコーをかけて使いました。土着の歌はどれもご詠歌のようで20秒くらいしか続かないのですが、これはちょっと派手でしたね。

◆わたしは若いころから海が好きで、困難続きだったクラの制作をあきらめなかったのも、海に魅了されたこともありそうです。しかし、40代にインドネシアのスマトラ島でオランウータンの番組を作ったとき、森に惹かれるようになりました。パプアニューギニアの深奥部の森の住人カルリ族の「ギサロ」の儀礼は、たぶん世界のどこにもない苛烈だが心にしみるものです。いつか、機会があればご覧にいれたいです。[市岡康子]

■2024年元日、能登半島地震が起きたとき、私は毛勝三山の猫又谷にいた。谷のど真ん中で突然地鳴りとも地響きともつかない大地の咆哮のような感触を受け、ほぼ同時にアラートがけたたましく鳴った。

◆地震だということはすぐにわかった。本来なら少しでも谷底から離れて尾根側の斜面に駆け上がらなければならないのに、頭は妙に冷静で、雪崩がきたらおしまいだなぁとぼんやり考えていた。すぐに左手上方から何かが崩れるような音が聞こえてきたが、猫又谷本流や左右の斜面からの新雪表層雪崩はごく小さいものが散発的に見えただけで、大きい雪崩が起きなかったのはひとえに運が良かったとしか言えない。

◆左手上方からの音もすぐに止み、谷は再び静寂に包まれた。徐々に谷は闇に包まれ、そのうちにデブリ地帯に入ったのでスキーを脱いでツボ足で歩いたが、これがさっきの音の正体だなと納得しつつ、これに巻き込まれたかもしれないと思うとゾッとした。これが私にとっての2024年の始まりだった。

◆私が猫又谷にいたのは猫又山西稜を登るためだった。登山者の間で知られているルートではなく、そもそも名前もないので私が勝手にそう呼んでいるだけの「無認知ルート」である。

◆私がこの稜と出会ったのは今から21年前で、2002年の暮れに音沢という小さな駅から北方稜線の末端近くに登り、鋲ヶ岳から剱岳を目指して縦走したときだった。縦走9日目に私は釜谷山と猫又山の間でハイマツを踏み抜いてアイゼンの爪を足に刺し、仕方なく剱岳への縦走を猫又山で断念して東芦見尾根から下山することになった。

◆東芦見尾根上で失意の幕営の翌朝、素晴らしい快晴の下で猫又山を見たとき、私は息をのんだ。頂上付近から猫又谷に落ちる稜線があまりに美しかったのだ。完全に一目惚れだ。それからはこの稜のことがいつも頭にあった。地形図の読み取りをし、まずは無積雪期に登り、そして文献資料を渉猟し、地元の友人に訊いて情報収集をしたが、これらを通じて冬には誰も登ったことがないらしいとわかり俄然登攀意欲が湧いてきた。

◆そもそもルートというのは本で紹介されているように多くの人によって認知されているものだけを指すのではなく「自分が登ったところがルートである」と思っていたので、そういったものを見つけられたことこそが大変幸運なことだったと思うし、こういう山は実は身近にあると感じている。

◆猫又山西稜は、白萩尾根を冬季初登した後に本格的に取り組んだが、最大の課題は猫又谷という雪崩の巣を通過するアプローチであり、その課題を解決するために考えられるあらゆる方策を試した。ときには東芦見尾根から西稜取付を目指して支稜を下ることまでした。結局はスキーを使って素直に入るという結論に至り、あとは天候が味方してくれるかどうかにかかっていたが、今年の正月、様々な幸運に恵まれて猫又谷に入れたことで、ささやかではあったがやっと一つの課題を解決できた。

◆長い時間がかかったことで一緒に西稜を目指したパートナーは4人も変わり、このときは20歳も若い後輩とロープをつないだが、最も不思議だったのは20年もの間、この稜が冬季未踏のまま残ったことで、私にとっては幸運以外のなにものでもない。登山は個人的な行為なので、他人が登ったとか登らないとかいうことは本来どうでもいいことだし、そもそもこのルート自体が誰も興味が湧かないようなものだったのかもしれない。しかし自分が見つけた課題を誰にも先を越されずに達成できた喜びはやっぱり感慨深いものがある。初登は常に未知との遭遇といえるから、それがささやかな未知であってもそれに触れられること自体がとても貴重なことだ。

◆私は常々「山は人を選ばない」と言って自分自身の過信と慢心を戒めてきたつもりだったが、このときは「山(猫又山西稜)は人(山本)を選んでくれた」と感じた。今回は地震に遭遇してしまったものの雪と天候の状態は信じられないくらい良く、これは山が私に合わせてくれたとしか思えない。私たちは本来、山の機嫌がいいときに遊ばせてもらっているだけに過ぎないのだが、その通りにさせてくれた山には感謝しかない。

◆私はもう65歳になるので若い人たちから見たらとっくに終わった登山者だが、まだまだこういった未知を楽しむことができることを証明させてもらったように感じる。口の悪い旧友からは「お前はまだそんなことをやっているのか」と言われたが、そんなことの延長に今がある。過去の栄光には大した価値はないが、過去があったから今の喜びが味わえることに間違いはない。

◆人生の節目は何回かあったが、山だけは続けてきてよかったなぁと素直に思う。しかも元日の地震のときに心配のあまり連絡してくれた人の1人が4月から山を始め、その子は私を真っすぐに見て、ちゃんと山を登りたいので是非山を教えてほしいと言ってきたのだ。自分は大学山岳部の作法しか知らず、登りたいという思いだけで続けてきた登山が誰かの為になるなどということは考えたこともなかった。つまり2024年は、(震災が引き起こした過酷な被害のことはこの際おいて)猫又山西稜を登ったという自ら実践する喜びと、自分がやってきたことを学びたいと思ってくれる人が現れたという、自らを伝える喜びの、二つの幸せで始まった1年だった。

■先日は、地平線報告会という貴重な機会を与えていただきありがとうございました。偶然ですが、その後、我々が上映活動を始めた横浜の小さな映画館シネマノヴェチェントで『ラーマーヤナ』をオリジナルのフィルムで上映されることが決定しました。1月19日は浅野哲哉さんが登壇してトークショーを行いますが、それ以外にも通常上映されます。

◆シネマノヴェチェントは日本一小さなフィルム上映館(28席)ですが、ラーマーヤナの上映をきっかけに熱狂的なインド映画ファンが訪れるようになり、インド映画はほぼすべて「マサラ上映」で行われます。これはインドでの熱狂的な映画鑑賞スタイルと同様に、観客が映画にあわせて拍手や歓声、紙吹雪をまく等、コンサートのような鑑賞が許可されているという意味です。マサラとはインド語でスパイスの意味ですが、日本ではインド映画が「マサラ映画」と呼ばれるようになりました。[佐々木陽子]

【通常上映】1月11日(土)〜13日(月・祝)、18日(土)、25日(土)、26日(日)9:00から

【特別興行】1月19日(日)14:00から(16:25から浅野哲哉さんによるトークショー)

【場所】シネマノヴェチェント

横浜市西区中央2-1-8 岩崎ビル2F

【問合せ】045-548-8712

【チケット】前売2000円、当日2300円(1月19日のみ前売3500円、当日4000円)

https://cinema1900.wixsite.com/home(映画館サイトで購入。当日窓口でも可)

■暮れになって相次いで冒険者の著作が刊行されている。荻田泰永さんのは今月の「地平線の森」に本人に書いてもらったが、角幡唯介さんの『地図なき山 日高山脈49日漂泊行』(新潮社 2100円+税)服部文祥さんの『今夜も焚き火をみつめながら サバイバル登山家随想集』(モンベルブックス 1500円+税)の2冊は署名入りで地平線会議を代表する私に送ってくれた。ありがとう。

◆ジャーナリスト、高世仁さんの本『ウクライナはなぜ戦い続けるのか ジャーナリストが戦場で見た市民と愛国』(旬報社 1870円+税)も出たばかりだ。皆さん、常に新しい、読ませる内容を工夫して書いていることがまぶしい。2025年も地平線をよろしく![江本嘉伸]

|

よされ三味(しゃみ)の音(ね)流れ旅

「僕の三味線は旅の杖なんです」というのは三味線奏者の車谷建太さん(48)。東京は目黒の育ち。お米がどうやってできるかも知らない自分に気づき、日本の伝統的な暮らしを知りたくて、学生時代に国内の旅を始めます。父方の郷里を目指し、宮崎〜鹿児島を100km歩くなど数々の放浪旅の中で出会う人々の生き方に影響を受けました。 22才の春、花見客で沸く多摩川の土手。音楽家の友人が弾く「じょんから節」に合わせ、初めて手にした三味線をチンチロと掻き鳴らすと、思いがけぬやんやの喝采。心の垣根を瞬時に取り払う音楽の力に開眼しました。早速津軽三味線の修行を始めます。 師匠のいる弘前に通いながら、楽器を片手に沖縄やモンゴルにも。'09年には地平線会議の縁で台湾へ。単身で路上演奏をしたのがきっかけで、当地の大御所音楽家に偶然つながります。 「オマエのような奴を待っていた!」と大歓迎されて彼のバンドに参加。今年は台湾総統府で演奏するなど活躍の場を広げました。 今月は車谷さんに、「物語を紡ぐ」三味線の魅力と、これまでの旅の軌跡、台湾の面白さを、ナマ演奏を交えて語って頂きます! |

地平線通信 548号

制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶

印刷:地平線印刷局榎町分室

地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/

発行:2024年12月18日 地平線会議

〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方

地平線ポスト宛先(江本嘉伸)

pea03131@nifty.ne.jp

Fax 042-316-3149

◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。

郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議

|

|

|

|

|

|