9月13日。午前10時の気温30度。凶暴に近かった烈暑もさすがに落ち着いてきたが、それにしても後世に語り継がれるであろう“気温高止まりの夏”だった。その意味をこめて今月の通信も8月に続いて「夏だより」を特集する。

◆9月1日は関東大震災から100年という節目の年だった。1世紀前のこの日午前11時58分、マグニチュード7.9と推定される大地震が発生。死者・行方不明者10万5000人という未曾有の災禍となった。そして、その陰で朝鮮人虐殺が起きた。日本人が長く口をつぐんでいたこの忌まわしい出来事が100年に合わせて映画となり、晒し出された。森達也監督による「福田村事件」である。真っ先に見に行った。

◆吉祥寺の映画館は満席で入れなかった。翌日わずか4席しか空いてない午後の上映に間に合った。パンフレットは売り切れだった(9月8日になって二刷ができた。90ページに及ぶ重厚なもので1500円)。100年前、大震災が起きた直後から「朝鮮人が井戸に毒を投げ入れた」などのデマ、流言が飛び交った。千葉県東葛飾郡福田村(現野田市)にたまたま香川県から訪れた行商人15人が、讃岐弁での会話が朝鮮人かと疑われ、幼児や妊婦を含む9人が自警団の手で次々に殺された。震災発生から5日経った6日のこと。これが福田村事件である。

◆関東大震災については、2002年に93才を明日に控えて亡くなった私の母が貴重な記録を書き残してくれている。東京の下町・本所(現墨田区の南部)の、経営に失敗して店にお米がないという貧しい米屋の長女。進学はできず、小学校にしか行けなかった。6年になって担任から貯金局の局員募集のビラを渡された。家計を支えるため局に一人で出かけた。

◆すぐその場で学力を試されたらしい。小さい時から本が好きでどんな漢字でも読めた。「私を試験している人がこの子は使えるぞ、と言って明日から来い、と言った。日給は60銭。7銭で朝の市電の割引に乗れた時代だ」と日記に書き残している。震災は翌年発生した。当時14才。

◆父親と妹、弟は、多くの人が向かった広大な陸軍の軍服工場があった本所の「被服厰跡地」(現都立横網町公園)に逃げた。「先に行って番を取っておくからな」が父の言葉だったそうだ。しかし、直後に発生した火災旋風の犠牲になった。大八車さえ巻き上げられた猛烈な風だったという。「なかなか帰ってこないので、残った母と兄光夫と房枝と出かけようとしたら、もう被服厰がいっぱいで入れないと言われ、人に押され押されて上野の山に逃げた」。母は以後一人で行動している。

◆「私は本所深川の方面の人5、6人と築地本願寺の境内にいた。そこに4時間くらいいただろうか。メガホンを持った気象庁の人が、もう大きな地震は来ないから遠くの人は帰りなさいと言った」。あの当時、被服厰跡地は広大で、近くには隅田川の流れがあった。誰もがあそこまで逃げれば安心、と考えたそうである。しかし、全く予想もしない火災旋風が襲いかかった。

◆「5、6人の友達と水天宮の近くまで行ったら荷車に荷物をいっぱい積んだ人が、向こうは火の手で行かれないから帰れと言われ、人に押されて押されて宮城の広場へと逃げた。皆でわいわい騒いでいたら、となりの小母さんに叱られた。帝銀と警視庁が目の前で焼けた。夜が明けたので自分の家に帰ろうと思ったら、茅場町の木造の橋が焼け落ちてとても無理だと思い、また宮城の広場に行ったら同じ町内の人に会った。そこで一晩明かして食べ物をもらい、その人たちについて牛込に行った。おまけのおまけだったので一晩で追い出された」。

◆14才の身に起きたことを後になって綴った母の震災遭遇記は、東京のど真ん中にいた少女があの巨大地震をどう生き延びたか、を淡々と語っている。この通信で時に書いてきたが、自分の身の回りの日常はできるだけ記録しておいた方がいい、と私は考えている。結果として母の日記はこうして100年経って皆さんに読んでもらえている。

◆ジャニー喜多川問題。9月7日、ジャニーズ事務所はすでに亡くなっている前社長による少年たちへの性加害を事実と認め、正式に謝罪した。私は、今回こんなに多くの少年たちが被害に遭っていたことをはじめて理解し、言葉を失った。4時間12分に及んだ会見を(チャンネルを替えつつ)最後まで見続けたのは、犯罪の当事者が生きているうちは卑劣な犯行を見逃していた記者たちが、いまどんな質問をするのか知っておきたかったからだ。

◆南極の白瀬矗ルートの踏破を目指して元気いっぱいだった阿部雅龍さんに緊急事態だ。「過去最高難易度の冒険に出る」とFacebookを通して支援者たちに伝えた。脳腫瘍が見つかり、手術することになった、という。何ということか。天よ、お願いだ。阿部君を生かせ。[江本嘉伸]

■人類最古のメソポタミア文明を生んだ地。エデンの園があったとされるこの地は、ティグリス、ユーフラテスの二つの大河の大部分を従え中東アジアの要衝として栄えてきた。といえば聞こえはいいが多くの邦人にとってイラクから連想されるものは戦争、テロ、イスラム原理主義、石油……。こんなところが大半だろう。外務省渡航安全ホームページは赤く染め上げられたままだ。この国はトルコ、サウジアラビア、イランといった大国に挟まれている上に、イスラム教シーア派、スンニ派の主要な境界線でもある。国内の政情不安も相まって、アラブ世界の中で最もカオスな国の一つであるといえよう。そんなイラクには「アフワール」というさらなるカオス地帯が存在した。この二重のカオスにノンフィクション作家の高野秀行氏と地平線会議同人である山田高司氏は2018年以来3度にわたり調査に挑んだ。今回の報告会ではそんなカオスを切り開くカギとなった舟と布、この二つに絞ってイラク・アフワールの調査についてご報告いただいた。

◆誰もいかないところへ行き、誰もやったことのないことをし、それを面白おかしく書く。高野さんはそれをモットーにアマゾン、ミャンマー、ソマリアなどの辺境地帯に挑んできた。そんな高野さんの次なる興味を誘ったのがイラク・アフワールだった。アフワールというのはチグリス川とユーフラテス川合流点付近に存在するらしい大規模な湿地のことだ。そこでは現在もなお水の民(マアダン)が水牛を飼い、舟を使った生活を営んでいるという。そして、古来より湿地帯は戦争に負けたものや迫害されたマイノリティ、アウトローたちの逃げ場所であった。湿地では馬や戦車を使えず大軍を使って攻め込むことができないからだ。「水滸伝」の梁山泊さながら、と高野さんは表現している。このような湿地の歴史的背景もさることながら、自然地理学的にもイラクのような高温乾燥地帯に形成される湿地というのは世界でも他に例を見ない。「ここだ!」

しかし、である。フセイン政権崩壊以降、イラクを取り巻く政治的・治安的状況はあまりに悪い。ましてアフワールは、東京都の面積を上回るほど広大だが中に入ると村も集落もなく道もない。さらに葦が高く生い茂り視界を奪う。「何を目指したらよいのかわからない、このとりとめのなさに苦しめられた」と高野さんは振り返る。まさに二重のカオスである。どのように旅をすればいいのか? このカオスに切り込む一つのカギとなるのが船だった。

◆「いい舟や、ええ舟大工がおるんやなあ」。国内外多くの川を旅してきた山田高司氏(以下、『イラク水滸伝』に倣い山田隊長と表現させていただく)にアフワールの映像を見せた感想であった。舟大工という着眼点は高野氏の頭にはなかったが、かつて山田隊長の郷里・四万十川には川漁師のための舟を作る大工がいたそうだ。「軽トラは田舎のパスポート」という。地方の農林業従事者の相棒である軽トラならば特別警戒されずに現地に溶け込むことができる。アフワールでも軽トラに相当するもの=舟を使えば移動手段になるとともに現地民に馴染めるのではないか? 「まず目標ができたことが大事」と高野さんは言うが、渡りに舟ともいうべき山田隊長のヒントにより、舟づくりという目標を得てアフワールの調査に挑むこととなる。

◆初回のイラク訪問、アフワールに住むマンダ教徒の存在を知る。伝統的に職人業を生業としており舟大工もその一つだった。彼らを探せばよいのではないか? 最初のとっかかりを見つけることができた。早速舟大工の一人だ、という人物に当たり作業を見せてもらったが、なんとも雑すぎる作業の様子だったので別の人に当たることに。そこで湿地帯の中心地、「梁山泊」ともいえるチバーイーシュに向かうこととなった(湿地帯は東部・中部・南部の大きく3つに区分されチバーイーシュは中部に属する)。ここで舟大工を探すとともに現地のマアダンの生活ぶりを観察することができた。前述のようにマアダンは水牛を飼い生計を立てている。湿地で彼らは葦をつぶして浮島(チバーシェ)をつくり、葦で家を建て、葦を燃料として使い、葦を水牛の飼料として与え、まさにSDGsそのものといえる生活を営んでいた。一方で気づいたこともある。湿原の中でもチバーイーシュのような町にいる人は冷暖房完備の石造りの家でたいして日本人と変わらない生活を送っているということだ。そのすぐそばで水牛を飼って生活している人がいる……。このような湿地民(マアダン)の曖昧性はカオスそのもので一行を困惑させることになる。

◆さて、舟造りである。作ろうとしている舟は現地ではタラーデと呼ばれている。船首が三日月形にそりあがっているのが特徴で外側にはギール(石油由来の成分で日本でいうアスファルトのようなもの)が塗り付けられ隙間をカバーしている。現地では各氏族の長、シェイフ(族長)が乗る舟ということになっている(イラクは伝統的に氏族社会であるためシェイフは各地で多数見られる存在だ)。軽トラを作るつもりがリムジンになっていた、と高野さんは苦笑いする。このタラーデは五千年前の遺跡から出てきた舟の模型ともそっくりというかほとんど同じであり、それほど昔から外観を変えることなく引き継がれてきたという事実に驚嘆させられた。

◆今回お願いした大工は職人の町フワイルに住む舟大工さんでマンダ教徒ではなかったそう。マンダ教徒との婚姻をきっかけに舟大工の技術を学んだという極めて珍しいケースだという。今ではイラン製のモーターボートの流入もあって作り手はだいぶ減少しているようで、多くは家具屋や建具屋さんとして生計を立てているようだ(ちなみに手漕ぎ舟自体も減少しているそうだ)。タラーデの作製を交渉してみると驚いたことに2週間でできるという。900ドルで契約成立、かくして彼らのもとで作業が始まった。以下にその神をも恐れぬ舟造りの過程を記していく。

◆(1)材料 大きく分けて3種類の材木を用いている。1つ目はチャムと呼ばれるロシア産のエゾマツで舟底の縦板に使用している。2つ目は舳先と船尾に使うマレーシア産のジャーウィ(フタバガキ科)、ラワン材ともいい、これはチャムより固い。3つ目はシドレ、和名はキリストノイバラでナツメの一種だがこれはキリストがかぶせられた冠に使われたといわれる。乾燥に強く非常食として多くの家庭の庭で見られ、非常に丈夫で舟の肋骨に用いていた。これらの材木を電ノコで切断していく。ちなみに全工程を通して使った道具はわずか3種類(ノコ、カナヅチ、手斧)であり大工の祖父を持つ山田隊長を驚愕、というか困惑させた。「こんなものでできるのか??」

◆(2)船底の作成 早速木綿糸を地面に打ち込んだ釘にひっかけて張り巡らせて、楕円形を作っていく。これが船底の形でこの上に横板と縦板を置きはみ出した部分をノコで切り落としていく。「家を作ってるみたいだ」と高野さん。設計図やら図面といったものが存在しない。その辺に落ちている木版と比較しながらうーん、まあこんなもんかな、という具合に切断し、張り付けていく。釘の位置もざっくりメジャーで測るだけ。アーティストのようだが実際に測ってみるとだいぶ左右でずれていたりする。これで船底の基盤は完成、買い出し含めて4時間未満。「暑いから」といってこの日は作業終了だ。お昼は「鯉の円盤焼き」に舌鼓を打った。

◆(3)船底をカーブさせる 船底部を地面に固定し舳先と船尾を持ち上げ板で固定する。舳先は地面から50cmほどの高さだ。美しい三日月形の基板はこのような荒業で形成されていた。このアーティストたちはとにかくよくしゃべり、作業中でも口を閉じない。その相手をするのは雇った側となるため必然的に工場に居続けることとなった……。というか居ないと作業をやってくれる気がしないそうだ(笑)。

◆(4)側面部の形成 肋骨となる板を打ち付け、その外側に適当に側板を張り付けていく。とにかく適当に切って張り付ける。余っていれば切る。足りなければ付け足す。ギールを後で塗るからか隙間も気にしていないようだ。「ある意味合理的」と山田隊長は言う。働き方も非常に適当だ。「棟梁」は詩の談議にご執心であったり、「主任」はほとんど参加せずスマホをやたらいじっていたり、かと思えば狂ったように作業を開始したり(ただし1時間で飽きる)、親族と思しき人間がふらっとやってきて作業を手伝ったり……。各人がしたいときにしたい分だけ作業を進めるスタイルだ。1日の労働時間は4時間が最長だったという。ユーフラテスより続く古の文化の背景には働き方改革(笑)の比ではない超絶ホワイト労働環境があった。

◆(5)先端部の取り付け タラーデがタラーデたる所以である反り返った舳先部を形成するため、水に浸けてしならせておいたヤシの木を炙り、相変わらず適当に取り付けていく。彼らのこの作業スタイルを高野さんは「ブリコラージュ的」と表現している。「有り合わせの材料を使って自分で物を作ること」の意味で要するにその場しのぎの作業ということだ。タラーデのような舟づくりが五千年も引き継がれてきた背景にはブリコラージュによりわずか2週間で作れるよう簡易化された製造過程もあるのかもしれない。驚いたことに山田隊長は「もう自分でも作れる」とのこと!

◆(6)ギールを塗る いよいよ総仕上げだ。ギールは石油由来の生成物でアスファルトに相当するものだ。産油国イラクではその辺に転がっているらしいが今回は中部のヒートから取り寄せた良質のものを使ったそうだ。このギールを熱して砂を混ぜると餅状になり接着剤のようになる。これをうどんを練る棒のようなもので船体に塗り付けていく。この作業は煮えたぎるギールが熱すぎるため夜に行う。にぎやかな作業風景は何とも牧歌的で「南部の唄」の劇中のようだ。この上に泥を塗ってコーティングして遂に完成だ。風格のある姿がライトの中に浮かび上がった。

◆ここから舟旅までが長かった。隊長の病気、コロナ禍、治安の悪化でなかなかイラクへ行くことは叶わなかった。空白の2年を経て2022年、舟は廃墟と化したゲストハウスの中で泥に埋もれていた。何とか使えそうだがこの巨大な舟を川まで運ばねばならない。ましてゲストハウスの周囲は柵や土壁で覆われ文字通り障壁だらけだ。どうする?

◆もちろん、ブリコラージュだ。男たちは車を降りると脇目も振らずに舟に突進する。そして持ち上げようとする。重い。じゃあコロを使おう、コロはどうする? ペットボトルに水を入れたらどうだろうか、おいおいそこじゃあないぞ、さてどうやってこの柵を突破する? ……万事がそんな調子。みんな至極真剣な顔でやっているのがまた面白い。日本人からすれば違和感というか苛立ちを感じるのは当然かもしれない。まずは考えろよ、はじめから重機でも用意すればいいんだよ、動物じゃないんだから、と。その通りではある。しかしまずはやる、そして疑問と挫折から次の対応策を考える。この一大喜劇に人類の成長過程を見た気がした。ここイラクにはメソポタミアの発展の原点が今も残っているのだ。

◆高野さんが言う一大喜劇を経て、遂に舟は進水。山田隊長はこのまま沈むのではないかと思ったそう(笑)。男たちはお祭り騒ぎだ。歌い、踊り狂う。全然関係ないおっさんも一緒に踊る。楽しさとか喜びってこういうことだよな、とこの情景を見てなんとなく思った。アラブの民族服を纏い、舟に乗っている映像を見せてもらった。なるほど軽トラというにはほど遠い、リムジン、ひいては重さと扱いやすさを犠牲にして走るアメリカンバイクのような雄々しさをそこに見た。ギールをたっぷり塗って重量化しているため船底がひっかかれば何の手立てもなく立ち往生するだけだ。立派な先端部はあくまでシンボルで実用性は全くないという。山田隊長がいうことには「かっこいいから、五千年も続いたのではないか」。単純にして明解すぎる理由だが不思議に納得できる。人類の美的センスは変わらないのだ。かっこいいものはかっこいい!

◆アフワールを解明するためのもう一つのカギとなったのが布だ。一般にマーシュアラブ布と表現され、イラク・アフワール由来とされるこの布を(マーシュアラブとは英語で湿地のアラブ人のこと)コロナの空白期間に高野さんはたまたまインターネット上で目にしたとのこと。今回の報告会では特別に高野さんの所有物を持参いただき、じっくりと見物することができた(ちなみにこの布は長さ2〜3m、幅1〜1.5mとかなり巨大だ。高野さん、よくぞお持ちいただきました!)。

◆近くで見るとなるほど不思議な布だ。自由奔放なデザインが布の全面に緻密に描かれている。動植物や人間、建物といったかなり具象的、写実的なデザインもあれば「ナスカの地上絵のような」抽象的なデザインもある。さらにはアフワールには存在しない「人形」「バラ」「リンゴ」のようなものも描かれているのが特徴だという。イラク・アフワールのカオスを象徴しているかのように感じられた。

◆「ICチップのように緻密で作り手の脳内がそのまま表現されているよう」と高野さんはいう。技法自体も特殊らしく「二飛び二飛びの綾織り」で織られた毛織物の上に上記のデザインがすべて刺繍で施されている。イラク由来のこの布はほかの地域のものとは全く異なる特性を持つようだ。

◆なにより、中東の市場に出回っていることからイスラム圏由来のはずなのに具象的なデザインも多くイスラムの気配がない。さらに言えばアフワールの気配もない。「自分が見てきたアフワールのイメージと違いすぎる」と高野さんをさらなるカオスへ導くこととなる。画家・山口晃氏によれば「グランドデザインがありつつもその場のノリで作っている」とのこと。ここでもブリコラージュである。そしてこの情報化社会にあってこの布に関する情報が驚くほど少ない。自分たちはアフワールの核心を何も見ていないのではないか? 本当にアフワールのものなのか? 果たして今もこの布は作られているのか? 舟造りと並行してマーシュアラブ布の謎に挑むこととなった。

◆2022年、布を持参しイラクへの調査に赴く。現地語ではアザールと呼ばれるということがやっと判明。ユーフラテス川沿いのホドルという町でいまでも布を作っているセルマさんという女性にインタビューした。彼女が布づくりのグループを束ね、ワークショップも主催しているという(ちなみに彼女の作る布は高野さんのものよりも粗っぽく材質も異なっており、あくまで販売用のものだった)。この布は新婚の娘のために母親が作るものであったというが、なんと彼女が布づくりを始める前の1950年ごろにはすでにこの習慣はなくなりつつあったという。持参した布をセルマさんに見せたところその古さと質の高さに驚かれた。70〜90年前にホドルで作られたものではないか、ということだった。

◆ブリコラージュの塊のように見えるこの布だが実は図案があるという。例えば割ったリンゴ、川の波、人形のデザインなど大本は共通するものがあるのだ。ただしそこからのサイズやデフォルメは自由。「自由奔放で個性的なのに調和がとれている」鍵はここにあったのだ。

◆調査の過程で重要な証言を聴く。「アザールはもともとマンダ教徒とユダヤ人が作っていて後からムスリムが学んだ」という。さらに各地を訪ねていくと、アザールが作られているエリアとかつて湿地帯が広がっていたエリアがかぶるということに気付いた(開発が進む以前、イラクには現在のアフワールよりさらに広大なエリアに湿地が広がっていた)。つまり、かつての湿地帯の文化がこの布に残っているというのだ。面白い。さらにはシュメール人の遺跡のエリアともかぶるという! アザール、謎が深い。

◆こうしてアフワールの核心に気付く。「アザールの作り手は広い意味での湿地民である」ということだ。アザールには湿地内部には存在しないものも描かれている。つまり、アザールは水牛を飼い湿原内部で移動生活を送る「狭い意味での湿地民」(=マアダン、マーシュアラブ)ではなく、陸地に定住し湿原の内部と外部を行き来する「広い意味での湿地民」の手により作り上げられたのではないかということだった。この広義の湿地民にはマンダ教徒やユダヤ人、アウトローらも含まれる。「湿地の二重構造」と高野氏は表現する。謎に包まれたアザールこそがアフワールの文化を見事に反映していたのだった。

◆アザールについてこれですべてがわかったわけではなく、できればもう少し調査したいが、非常に高いハードルがあるとも高野さんは言う。70年以上前にすたれた文化である上に、作り手の多くは女性でイラク国内では接触が困難だ(イスラムが厳格化された現在のイラクではイラクでは女性は基本的によその男と顔を合わせてはいけない)。イラクでは半ばタブー視されているため、ユダヤ人ともなればなおさら話を聞くことは困難である。しかし、このアザールの調査がカオスに包まれたアフワールを理解する上で重要な一歩となることは間違いないだろう。

◆子供のころからアラブ世界というのはなんとなく冒険心をそそられるような場所だった。アラビアンナイト、魔法、砂漠……。血が沸いて肉が躍る大冒険、その源流がこのティグリス・ユーフラテス川流域にあるような気がした。

◆今回の報告会と書籍の拝読を通じて、久々に眠っていた童心が蘇ったような気がした。舟に乗り、マーシュアラブを探しアラブ世界を駆け回る構図、なんだか「船乗りシンドバッドの冒険」みたいだ。とにかく心躍る報告会だった。

◆大人的な目線で見ると、こういった人文系の調査報告を聴くこと自体が新鮮だった。自分は理系出身だが研究手法ははっきりしていた。データを取り、それを解析し考察していくという構図は内容はどうあれ大体決まっているのだがこのイラク・アフワールの調査ではすべて曖昧な状態からのスタートだ。目標さえ定まらない二重のカオス。その中から舟と布というカギを見つけ出し、現地民に溶け込みアフワールを解き明かしていく調査手法は純粋にすごい、というほかない。なにより自分にとってさほど馴染みのなかったアラブ・イスラム世界の文化や歴史を知るきっかけになった。

◆イラクの治安からして民間人が普通に旅をするにはほど遠い状況という。その世界を旅してきた二人の報告会、アラビアンナイトの登場人物が本から出てきた、そんな感じがした。ああ、旅に出たい!![竹内祥太 25才]

■足かけ6年かけて取材したイラクの巨大湿地帯アフワール。これほどまでに難しい標的は自分の30年以上の辺境キャリアでも初めてだった。なにしろイラクという国がカオスで、その中の湿地帯もカオスという「カオスの二重構造」。しかも辺境でありつつ、古代メソポタミアという人類最初の文明が生まれた場所でもある。政治、宗教、民族、氏族、歴史、文化、自然環境など考えるべき要素があまりに多く、かつ複雑なので、自分でも一体何をやればいいのかしばしば(というか大半の時間)途方に暮れていた。そして嫌というほど自分の無力さ、無能さを突きつけられた。

◆結局、多くの人の力を借りるしかなかった。私にアラビア語イラク方言を教えてくれ、最初の取材で通訳も務めてくれたハイダル君、イラク水滸伝の「頭領」ことネイチャー・イラクのジャーシム宋江、そしてなによりも支えになってくれたのが山田高司氏(通称・山田隊長)である。

◆山田隊長とは二十数年来の付き合いであり、私の辺境ノンフィクション作家人生において、唯一「師匠」と呼ぶべき人物である。今回のイラク行きは最初から取材(旅)が難航しそうだとわかっていたし、隊長とは「いつか一緒に大河を舟で旅しましょう!」と誓った仲だったので、当時郷里の四万十市にいた隊長を無理に東京へ引っ張り出し、三度に及ぶ取材行に同行してもらった。

◆現地に行けば、動画撮影に始まり、イラスト、GPSでの位置確認、取材ルートの研究、動植物や木材の同定、現地の自然環境アセスメントなど、私にできないことをなんでもかんでも隊長に頼んだ。我ながら頼みすぎだと思ったが、なんでもやれてしまうのが隊長の凄さである。

◆目を瞠ったのはイラストの上手さ。水牛飼いの人々の暮らしや古代宗教マンダ教の儀式、葦の浮島の作り方、鯉の円盤焼きや水牛の乳のクリーム「ゲーマル」の作り方など、写真だけではわかりにくいものを見事に描いてくれた。また旅や取材で出会う人々の似顔絵を即興で描き、地元の人たちの人気を得ていた。

◆隊長は口数こそ少ないものの、これまでの経験の深さから貫禄が滲み出ている。私が何か意見を言ってもみんなは笑うだけなのに、隊長が同じことを言えば、神妙な顔で「うん、わかった」とうなずくのだった。説得力がちがうらしい。「シェイフ・ヤマダ」なる呼び名が定着したのも不思議はない。シェイフとは族長のことだ。

◆今回の報告会も私だけならお笑い演芸大会の域を出ないところを、隊長の話で一気に持続可能な地球を真剣に考える場に変わった。虎の威を借りるという言葉があるが、今回の私は終始「シェイフ・ヤマダ」の威を借りていた気がしてならない。私に付き合うのはとんでもなく骨が折れたと思うが、この場をお借りして隊長に心から御礼申し上げたい。[高野秀行]

イラスト 山田高司

■足掛け5年に及ぶアフワール行のうち、イラク滞在は3か月弱、タラーデ(族長舟)の漂流譚は、わずか2時間で終わった。ホメロスの本家「オデッセイア」漂流譚は、足掛け10年。それをなぞらえたジョイスの「ユリシーズ」は24時間の出来事。高野秀行文豪は、今回のタラーデ漂流譚、たった2時間弱の航行のための紆余曲折を400ページの一大叙事詩に仕上げた。評判はすこぶるよく重版だという。

◆「あんた、てーしたもんだよ」。2017年夏、高野が四万十に訪ねてきて約束したのは、「アフワールを現地舟で探検する」だった。家族の大反対で3回断ったが、諸葛孔明より一つ多い四顧の礼で家族は折れてくれた(はずだった)。結果、たった2時間の漂流でも、高野は新刊の表紙用タラーデのいい写真を撮れて大満足。かたや、私は「一方通行の少年期の探検から相互交流の壮年期の探検へ」(余談3)を課題としてきた。

◆何かをアフワールにお還ししないと旅は終われない。手元に「イラク水滸伝」のために描き溜めたイラストがある。そこにタラーデを描き込むと、「失われたタラーデの旅」が浮き上がってきた。これまでも、そこの自然がある限り持続する暮らしのワザとチエを「永遠の瞬間」としてスケッチし、それらを合成した「悠久の風景」を描いて紙芝居やポスターにして置き土産にしてきた。今、イラク水滸伝・タラーデの旅36景を描いている。ポストカードにして、イラクの湿地保全活動の資金源に役立ててもらうつもりだ。

◆余談1 川下り練習で、日本の地方都市に高野と行くと、まず本屋に行き、「ああ、よかった高野秀行の本がありました」と安心していたけれど、もう大丈夫でないかな。

◆余談2 拙文の表題、20世紀2大傑作小説「失われた時を求めて」と「ユリシーズ」の題名だけ表題に借り合成しました。トルストイやドストエフスキーの名作長編と同じく、長すぎて饒舌で、読書は途中敗退。

◆余談3 「一方通行の少年期の探検から、相互交流の壮年期の探検へ」。『探検と冒険』(全8巻、朝日新聞社、本多勝一編集)の中のたった1ページ、SF作家小松左京のコラムに、このような内容の文章が、あったと記憶している。コロンブス、マゼラン、ドレークの大航海時代から、南極、北極、エヴェレストまで、近代の探検は国家や商社をスポンサーとし、成果を片方へ持ち帰るだけだった。小松氏は、これを「少年期の探検」として、これからの探検のあり方を「相互交流の壮年期の探検」としていた。アーサー・C・クラークの「幼年期の終わり」が下敷きにあると思われる。今回の高野のイラク水滸伝は、現地の人たちと共同作業の「壮年期の探検」といえなくもない。[山田高司]

■先週末の報告会「アフワール漂泊譚」に参加させていただいた久保健一です。恥ずかしながら、地平線会議の報告会を聞いたのは初めてでしたが、江本さんとそのお仲間が長い時間をかけて築いてきた「ストック」の大きさを、スケールの大きな話の内容、裏方さんの運営の様子などからひしひしと感じることができました。

◆あらためて自己紹介をさせてください。岩手県岩手町生まれ。1991年に読売新聞に入社。ふり出しは金沢支局。国際部畑をあゆみ、2000〜2004年と2013〜2016年の2度にわたりカイロ支局。2008〜2011年にテヘラン支局。今年7月末、55才で読売を(定年)退職し、フリーライターになりました。

◆入社前後のころ、同期入社の仲間の間では、江本さんの「ゴルバン・ゴル計画」が大きな話題になっていて、「こんな壮大なプロジェクトにも参加できるのかな〜」と胸躍らせた記憶があります。また、国際部で内勤をしていた1990年代後半ころですが、外線からの江本さんの電話を受け、国際部の誰かに取り次いだことがありました。「話には聞いていたが、社外の事務所で仕事をしている記者が本当にいるんだ〜」とびっくりした記憶もあります。

◆時代は下り、数年前から、同郷(岩手県)の写真家・大村次郷さんが仕切っている「加藤九祚先生を囲む会」という集まりに参加しておりまして、その交わりの中で、江本さんが中心となったプロジェクト内容に関する書籍「チベットと日本の百年」を知って、読み、感銘を受けました。後半生を盛岡で過ごした西川一三や、私の父の故郷・岩手花巻ゆかりの多田等観のこともこの本で知りました。

◆地平線会議については、「囲む会」によく来られている丸山純さんや、岡村隆さんからも話をうかがい、今回は、知人でもある高野秀行さんが、私のフィールドでもあるイラクに関する新著に関連した報告会をするということを聞きつけ、おじゃますることにしました。

◆2021年3月3日付・朝日新聞夕刊の宮地ゆう記者の記事も改めて読み返してみましたが、地平線会議が続けてきた「日本人の冒険・探検体験の共有と記録」の意義の大きさを感じる次第です。

◇ ◇

◆山田高司さん、高野秀行さんの報告も、とても興味深く聞きました。僭越ながら、特に印象に残ったことについて感想を述べてみます。

◆【前半・舟のはなし】まず、舟(タラーデ)が「設計図に従って作るという我々の常識とは違う方法で作られている、という話に驚きました。高野さんが「ギール(アスファルト)を塗れば水漏れもないので、厳密に組み立てる必要はない。非常に荒っぽいがある意味、合理的」とコメントしていましたが、なるほどと思いました。確かに、イラクを含むアラブ圏でよく出くわす、アラブ人得意の「最後の帳尻合わせ」の一例なんだろうと感じました。事前の段取りを重視しすぎるきらいのある日本人には、学ぶべきものがあると思いました。

◆舟の設計図もなく、「作り方が言語化されていない」とも高野さんが言っていましたが、イスラムの聖典コーランに代表される口頭で伝えられるものが多かった社会を象徴していると思いました。それでも、「適当に調理しているように見えるが、食べてみるとおいしく出来上がるシェフのようだ」と表現していたように、時にハイレベルなものが生まれるのがアラブのすごいところです。

◆「湿地の民はおしゃべり」という話もありました。一般的にイラク人は、アラブ圏の中では「暗く、思索的」だと評されるのですが、マーシュ・アラブの民は、一般イラク人とはまた違って、明るい性格の人が多いのかな、とも思いました。質問すればよかったのですが、しそびれました。

◆【後半・布のはなし】高野さんが「イラク水滸伝」の中でも披露している「湿地民のイメージ図」に基づいて説明した、湿地帯「二重構成」仮説も知的関心を誘うものでした。現湿地帯にいるのは「狭義」の湿地民であり、「アザールの布を作っていた人々は、その外側にいた人たちだった、というものです。フセイン政権の弾圧対象だった湿地帯のイスラム教シーア派住民の中でも、水辺で暮らす「狭義」の湿地民は、「抵抗運動に加わるのではなく、もっと奥地に逃げてしまう人たち」(高野さん)であって、実際に抵抗するのは、「国家とのつながりを求める(外側の)湿地民たち」というのは、とても納得できる説だと思いました。

◆布作りの主な担い手が、「イラクにかつていたユダヤ人ではないか」というのも驚きました。1948年のイスラエル建国とその後のイラクの政治変動を契機に国を去っていったイラクのユダヤ人たちが残したものとして、今後注目されていく可能性もあるのではないでしょうか。高野さんも意欲を示していましたが、今後のイスラエルなどでの調査を心待ちにしたいと思います。[中東コラムニスト/カフェバグダッド 久保健一]

■自分にとって登山の折返し地点は17歳くらいだったのではないか。たしかに難しいルートに登っていたのは、10代後半から20歳すぎくらいまで。でも15、16歳のころは山が怖くなかった。

◆高校1年の夏に剱岳の八ツ峰と源次郎尾根をひとりで登った。登攀というほどではないけれど、一般登山道の別山尾根よりは経験者向きとなっているバリエーション・ルート。八ツ峰も源次郎尾根も濃い霧につつまれていて、出だしからルートをまちがえる。落ちるか落ちないか。もしあそこで落ちたら、数十メートル下に叩きつけられる。運がよくて重症。運がわるければ何百メートルも転げ落ちて首がぶっ飛んでいたかもしれない。なんてことは考えなかった。自分が事故って死ぬなんて、まるで遠いはなし。身体は落ちそうなのに、頭のなかは「できる」だった。SNSなんてない時代は、雑音がすくなかった。

◆15、16歳のころは経験も知識もなかった。余計なことを考えない。なぜ登るのかなんて考えない。哲学も理念もない。だから邪念もない。躊躇いがないから墜落の不安も死の恐怖もふくらまない。よくわかっていないのがいちばん強い。

◆17歳くらいから山の経験者と接するようになった。経験を積むとリスクをうまく回避できるようになる。だんだん山が怖くなってきた。経験がすくないころは、恐怖の正体が曖昧模糊としていた。経験を重ねるほど、シビアな現実を突きつけられる。ちょっとやそっと身体や精神を鍛えても自然の猛威の前で人は弱くてちいさい。

◆死ぬ気になってことにあたるならば道はひらけてくるとよくいわれる。受け身型の努力で到達できる領域内のはなしに過ぎない。夢をかたちにと声高に語る旅行会社の主催する山の多くはサンダルで登れてしまう。死ぬ気でやったらほんとうに死んじゃう。若くして天まで昇った有能なクライマーはそれなりにいる。古川正博、今野和義、青沼雅秀、中嶋正宏。超マイナーな専門雑誌「岩と雪」のクロニクル欄に名前が載るか載らないかの段階で死ぬから、一般的にはほとんど知られていない。山とも自己とも真摯に向き合えば、死ぬか辞めるか。

◆いずれにしても自分の山は17歳くらい、山岳会とかかわりを持った時点で衰退がはじまった。18歳から20歳過ぎくらいになると、心は徐々に山(壁)から離れていった。20代前半の冬季登攀や欧州アルプスではもはや惰性。ノウハウを習得したとたん色褪せてしまったりする。いたずらに経験を積んだところで古狸へと落ちてゆくだけ。さいごは虚しいプライドだけが残る。

◆ただ経験を重ねるほど受け皿は大きくなってきた気がする。ここ10年ほど、夏は立山に冬は津軽の山にそれぞれ合計150日ほどテントを張って滞在している。たいていなにもしない。それでも「やっぱり来てよかった」「登らなくっても幸せ」という言葉がしぜんと出てくる。この言葉にたどり着くために、高校生のころから40年以上、山に登ったり旅をしたりしてきたのだろうか。

◆わたしは目標に向かって何かをめざすよりも、混沌としたなかで思い悩むほうがしっくりくる。目標や努力って、どこか他者の利益のために乗せられている気がする。なぜ登るのか、なぜ歩くのか、なぜ生きるのか。ただ考える。すぐに答えが見つからなくてもいい。問いつづけることに意義をかんじる。

◆結果がすぐにわかるスポーツ的な登山やコレクション的な登山も性に合わない。よい結果に一時的に気分は盛りあがっても、すぐにさめる。踏破距離をいたずらにのばすだけの旅もおもしろくない。何万キロ踏破しましたといっても、ふり返ってみると中身はけっこうすかすかだったりする。正解のある登山も旅もつまらない。

◆時間がたってから見えてくるものがある。遠く離れてはじめて見えてくるものがある。10代のころ存在感の塊に見えていた大岩壁も、すこし離れた山の稜線からぼんやり眺めてみたらシワにすぎなかった。はやく気づいたほうがいいことがたくさんある。おそく気づいたほうがいいこともたくさんある。

◆過去に対してもし何々だったらという仮定法はあり得ない。それでもあえて問うてみたい。15、16歳のころにもどれたら。山のクラブには入らず山の経験者とも深いかかわりは持たず。技術は拙いまま、知識はないまま、安全面はずさんなまま。ひとりで黙々と登る。想像力は豊かで、頭のなかでイメージできる世界はひろい。まわりの声などいっさい無視する。存在するのは自分と対象(山)だけ。夢の頂点にむかって登る。どこまでもどこまでも。そして天まで昇る……。

■7月30日に千葉県からやってきた鷹匠志願の高校3年生、宗萌美さん、その後も8月末まで私と鷹匠の訓練に明け暮れました。最初に飯豊山、次に月山、鳥海山、蔵王といくつかの山に登り、山を歩く訓練をしました。中学から卓球部で鍛え、毎日5キロを走るトレーニングをしていただけあって、大した健脚です。テント、食料など重いものは背負ってくれました。

◆なによりも生き物に対する姿勢が私とほぼ同じであることに驚きました。山の中でリスやタヌキ、道路で猫の死体を見つけると鷹の餌にするため拾うのですが、ある日マムシを見つけたのに逃してしまいほんとうに悔しがっていました。ああいうときの反応はまさに私そっくりですね。結局8月26日まで一緒にいました。最後の日は千葉から車で来たご両親と帰りましたが、卒業したら山形に来て本格的に鷹匠の道を歩みたいそうです。

◆なお、私と宗さんを追ったNHKのドキュメンタリー『鷹を継ぐもの』、7月のギャラクシー賞月間賞を取ったそうで続編の撮影もそのうちあるそうです。[松原英俊 山形]

■夏が終わりました。今年は前半、台風にやられ、後半は家族のインフルエンザ感染でたいへんでした。やっとの上京も機体不良で航空便欠航と散々でしたが、なんとかネズミーランドにも行け、家族サービスもできました。

◆なにより8月26日、久々の地平線報告会参加。皆様にも会え、本当に嬉しかったです。昨日、屋久島に帰り、これからはまたガイド仕事を頑張ります。と、思ったらまた台風のダブルパンチ。夏の戦いはまだ終わりません。また皆様にお会いできる日を楽しみに、ガンバります。[屋久島 野々山富雄]

■8月、4年ぶりに青森ねぶた祭に跳人として参加してきました。2003年から16年間にわたって連続で参加してきたねぶた祭。それが新型コロナで中断し、4年も待たされたのです。開始の瞬間はどんな気持ちになるだろうと思っていましたが、それは自分でも意外なほどにいつも通りに始まり、いつも通りに目一杯跳ね、いつも通りに体力尽きてヘロヘロになって終わりました。それは当たり前にそこにあって、仲間のねぶた馬鹿たちが当たり前に参加しているいつものねぶた祭でした。自分にとってねぶた祭の中にいるということは、4年程度では消えないくらい当たり前のことになっていたのだなと実感しました。4年ぶりの当たり前の夏でした。[杉山貴章]

■今夏の一大イベントは、8月13〜14日に山岳ガイドの松原尚之さんと夫婦で登る、上高地からの明神岳〜前穂高岳。一般登山道ではないルート、テント泊、水場がなく水は1人4.5L持つ。いつもは日帰りか山小屋泊、荷物軽め(水は1.5L)の中級登山者には“挑戦”だ。

◆松原さんとは2017年に冬の山小屋で出会う。徒歩で南極点に到達した話をされ、印象に残った。2020年、地平線通信496号で松原さんの寄稿が。あら、地平線仲間! これも縁だと連絡を取り、お付き合いが始まった。

◆登山トレーニングだ、という矢先の6月中旬、新型コロナに感染……。倦怠感残る7月2日、4時間だけ群馬の山中を歩行。16日は新潟の荒沢岳。10時間の上級者コースを元気に歩き切った。23日は新潟の大源太山に登頂。

◆25日、まさかの風邪で発熱。治らぬ状態だが29〜31日は車中泊で東北へ。鳥海山麓の滝巡り2時間や、10分でお手軽登頂の蔵王の刈田岳など、少し歩いた。帰宅後、病院へ行き、風邪薬の処方で徐々に回復。8月5日、群馬/新潟県境の平標山へ。ペースは遅かったが登頂。

◆そんな中、台風7号接近のため、明神は中止!? しかし29〜30日に変更できた。明神の予定だった13日は晴れ予報の鳥海山に登頂。19日は群馬県の白毛門に登頂。22〜25日は毎日重いザックを背負い、暑い日中近所を早足で1時間歩いた。

◆待ちに待った明神!! 自力で下れない岩壁は、松原さんにロープで下ろしてもらう。落ちて死にそうな崖っぷちでも、松原さんとロープで繋がっているので安心して一歩が出せた。私達3人きりの野営地では、西穂から奥穂までの山並みの景色が圧巻だった。

◆明神が無事終わり、9月3〜4日、山頂小屋で1泊の苗場山は心が軽かった。話題は変わるが、家で日中私は冷房を使わない。節電もあるが、冷房ないと生きられないって何かヤダ、という思いがある。麦茶と扇風機で室温32℃くらいは大丈夫♪[主婦ライダー 古山里美]

■法政大学澤柿教伸ゼミは、8月21日から24日までの4日間、北海道へゼミ合宿に行ってきました。合宿は現地集合・現地解散。自転車やフェリーを使って来た学生もいれば、合宿後はそのまま京都に向かう学生もいました。私たちは、おもに胆振、後志地方を巡りました。2日目は洞爺湖有珠山ジオパークへ。日本で初めてユネスコ世界ジオパークに登録されたこの地で、火口散策や災害遺構を見て回り、火山の迫力と噴火災害の恐ろしさを体感しました。

◆3日目は、積丹半島の神威岬を訪れました。奇しくも、この日は札幌で観測史上最高の36.2度を記録する猛暑日。暑さにうだりながらも30分ほど歩を進め、見えてきた積丹ブルーの海の美しさには息をのみました。最終日の夕食は、宿泊先のNPO法人の方に振る舞っていただきました。人生初の鹿肉は、見た目に反して柔らかく、臭みがまったくないことに驚きました。とうきびやスイカ、メロンなど、どれも新鮮で本当に美味しかったです。

◆私たちが通う大学がある東京から思い切って飛び出してみると、想像を超える自然の恵みと驚異、その地で生きる人の知恵や価値観に出会います。それは、今回の合宿だけでなく、道中での一人旅からも感じました。自分があまりに狭い世界で生きていて無知であること、旅はそれを気づかせてくれるものだと知りました。[澤柿ゼミ3年 杉田友華]

■8月下旬、「山水人」(マイナー系の夏フェス)に行ってきました。京都府との県境に近い、滋賀県西端、朽木の最奥です。テントを張り終え、一息ついて湯を沸かそうとしたら、なんと鍋に穴が。百均の薄いアルミ製だし、酷使もしてきました。ま、仕方ないか。ただ、穴を避け、傾けて使うと、コップ1杯分沸かすのがやっとこさ。これじゃ満足に煮炊きできません。

◆そこで思案開始。今回担いできたのは最低限のキャンプ道具だけ。その中から太いアルミ番線を探し出し、トライ&エラーを繰り返しつつ、小さな栓に加工して打ち込みました。この復活鍋と焚き火台の頑張りで、自炊を諦めずにすみました。期間中、激しい雷雨もきましたが、頭上には、巨大ビニール袋を切り開いた手作りタープ。しかも、杉林のキャンプ地ゆえ、落ち葉や枯れ枝が厚く地面を覆っています。無尽蔵の燃料の上での寝起き。気分はアラブの石油王です。

◆鍋修理でチエを絞ったお蔭か、気付けばコロナぼけの頭もそこそこクリアに。夕食の支度をしながら、足に付いたヒルを焚き火台に放り込み、「ヨルメシなのにヒルメシとはこれ如何に」などと駄洒落て一人で笑っていたら、ウツ気分まで晴れました。コロナの後遺症で続いた元気の出ない日々。心身の疲れを癒やしてくれるのは、やはり自然だな、と感じた5日間でした。[久島弘]

■「医療への信頼」写真展が沖縄巡回を始めて1年以上になりました。9月11日から40日間、浦添にある昭和薬科大学附属中高等学校で開催されます。一般公開ではないのですが、将来医療職に就く生徒たちに医療の日常を見て欲しいという図書館司書の強い願いで実現することになりました。沖縄巡回の旅はこれで終わり、写真は三重のgallery0369に保存されます。

◆この写真展がキッカケで書籍化されることになりました。宮本常一先生の本を多く手掛けている「みずのわ出版」から11月に刊行予定です。本の内容は前半が医療現場の写真で構成され、後半は「母と娘の島旅」の写真で構成されます。患者と家族の36年間を医療サイドと生活(旅)サイドの両方から構成する本になります。

◆思い切った本つくりになりますが、本の方向性としては、島嶼医療の充実を願っています。医療が撤退していけば島の生活は成り立たなくなります。そこに危機感を感じての写真展巡回と本つくりをしています。我が家ではコロナ禍はまだ続き、夏帆もデイサービスを休んでいます。本人は元気で早朝散歩をする毎日です。[河田真智子]

■「私が誰かわかる? 自宅から歩いてきたのだよ」。猛暑の7月、小金井市にあるギャラリー・ブロッケンの扉が開いた。「……江本さん?」。えっまさか、私の従妹の絵ハガキ作品展『コトノハ雲の音色』にほんとうに来て下さったのだ! この作品展の案内状を送る作業をしていたときに、江本さんから「今回は若い世代の後輩に送ります」と地平線通信が届いた。今どき珍しく文字が隅から隅までびっしり。これが噂の地平線会議の通信なのか。西遊旅行社員時代によく耳にした地平線会議だが、江本さんが活動の中心だったのか、ということを改めて知った本当に失礼な後輩である。若い世代といわれた私も還暦を過ぎたこと、そして今も元気に活動している江本さんに心から敬意を表したく短い返信に作品展の案内状を近況報告として同封しておいたのだった。

◆かつてモンゴルに遠征するなど輝かしい足跡を残した東京外国語大学山岳部に私が入部したときは4年生の先輩ひとりしかいなかった。そこに新入生が数名入りかろうじて山岳部は存続した。そのため物資や道具の貸与、ときに直接指導していただく等先輩方に大変お世話になった山岳部であった。1982年の谷川岳の春山合宿では現役4名に対して先輩方15名が登場、食料計画が狂って登山よりも食糧買い出しと調理に必死になったことやマチガ沢での迫力ある江本さんの実践的な雪上訓練が思い出される。

◆ヒマラヤに憧れて地域的に最も近そうな言語ヒンディー科を選び山岳部に入ったものの大学2年の初海外となる2か月に及ぶインドの旅で、それまでの常識が音を立てて崩れ、ヒマラヤの高みには近づけないまま麓に広がる複雑で巨大なインド世界に関わっているうちに還暦を迎えてしまった。ヨーガ、インド哲学、アーユルヴェーダ(インド伝統医学)、伝統音楽……何事も奥深く壮大な知識体系を備えている。現在の私はインド系IT企業で通訳をしているが、20代の後半に翻訳で関わって現在に至る最も長期戦となったプロジェクトが日印合作長編アニメ映画『ラーマーヤナ』である。企画から製作まで数年間の紆余曲折を経て完成した後も困難に見舞われ、『RRR』の世界的ヒットを受けてようやく日本でも知る人ぞ知る作品となってきた。

◆旅好きで北海道の美瑛に移住していた従妹・故松下由美子と山好きのオーナーが経営するギャラリー・ブロッケンが懐かしい再会と新たな地平線会議との出会いをもたらしてくれた。これからの通信が楽しみだ。[佐々木陽子]

■昨夏に続き、今年の夏も子どもたち3人を連れて北アルプスの剱沢に行ってきた。目的は子どもたちと一緒に雷鳥を観察すること。昨年、剱沢の野営管理場でアルバイトの若者に遊んでもらったので、子どもたちは若者との再会も期待していた。雷鳥沢で1泊、剱御前へ登り、剱沢で2泊した。夕方から夜にかけて、テント周辺で雷鳥の鳴き声は聞こえるが、姿は見せず。結局、2年連続で雷鳥に会えなかった。だが今年はオコジョに会えた。そして、若者との再会。若者は、昨年の山バイト終了後、京都大学の大学院へ進学。山岳部に入り、夏合宿で剱沢に来ていた。子どもたちは京大山岳部の人たちに遊んでもらった。雪渓での雪遊び、高山植物や生き物の観察、若者との再会、密度の高い時間を過ごせた。[山本豊人]

■6月の末、環境学習の下見で木更津市金田の浜へ。じつはアクアラインの根元から小櫃川河口にかけての沿岸には、全国屈指の広大な干潟が広がっている。かつて沿岸すべてが遠浅の干潟だった東京湾の原風景を残す、「東京湾最後」の干潟だ。

◆浜で度肝を抜かれたのは、漁協経営の潮干狩り場を埋め尽くす人・人・人。ここ何年もアサリは全国の浜から姿を消し、産地偽装さわぎもあったほど。木更津でも15年ほど前から不漁に苦しみ、5年前に訪れたときには鹿島灘からハマグリを取り寄せて客に掘らせるという、目を疑うような光景があったのに。

◆知り合いの研究者に聞くと、木更津では今年、十数年ぶりにアサリがわいたのだという。なぜ突然アサリが姿を消し、なぜいきなり豊漁なのか。その理由は研究者にもナゾらしい。複雑な海の生態系の妙としかいいようがない。今年、アサリがわいたのは東京湾でも木更津だけだそうだ。

◆アサリを含め海の生き物の多くは、幼生のうちは海を漂う「プランクトン生活」を送る。木更津のアサリの子たちが東京湾の別の浜にたどりついて増えることを願い、この研究者は漁師たちに「獲りつくさずに半分は残してほしい」と伝えたそうだ。しかし十数年ぶりの漁獲だ。「今獲らなければ、次はまた十数年後かも」と、漁師たちの目は血走って話にならないらしい。それが漁師気質というものではあるのだけれど。

◆温室効果ガス、川を殺すダム、護岸や埋め立て、廃水が含む化学物質、海洋プラスチック……。アサリたちは無言だが、環境の変化のはざまで何とか生き延びようとしている。木更津の潮干狩りは7月下旬で終了。残ったアサリは今ごろ、秋の産卵期に向けて静かに卵を育んでいるだろうか。秋の満月の晩いっせいに、水管から煙のように卵と精子を吹きだすアサリたちの姿を、夢のように思い描いている。[大浦佳代]

■コートジボワールで漁村女性と屋台でサンドイッチを売る女性たちにすり身を教え始めて7年目の夏を迎えた。屋台ではすり身が具材として使われるようになってきたが、スーパーの店頭に並べるには衛生が問題。衛生基準に適した台所を持っている女性がいないのだ。レストランに持ち込んでも断られるばかり、家族にふるまうのがせいぜいだという。

◆これはなんとかしなければいけない。現地スタッフと喧々諤々の議論をしながら、私が思いついたのは「ハンバーガー路線」。これまでは栄養価や健康、美味しさを売りにしてきたが、初めて食べるものは見た目が大切。高級感あるハンバーガーの姿を借りようではないか、というアイデアだ。この国では、サンドイッチ(バゲットに具材をはさむ)は日常食で、バーガーキングは高級ブランド。すり身の進化形としてハンバーガーがあったらきっと評判になる。

◆そこで、安くて美味しいバーガーパンをみつけ、1つめはすり身ハンバーグとチーズ、トマトをはさんだバーガー、2つめはすり身入りオムレツをはさんだバーガーの2種類をつくった。ポテトフライもつけて、さあどうだ?

◆まずは身内からと、研修生に味わってもらい反応をみると、食いつきが抜群だ。次に日々やってくる見学者にも味わってもらうと、「家族に食べさせたい」と持ち帰る人が続出。これはいいぞと、つくりたてのすり身ハンバーガーをもって、ちょっと高級なスーパーに「期間限定で販売させて」と交渉を始めたら、これまた良い反応だ。

◆ここで帰国日となり、次のチャレンジは12月になるけれど、現地スタッフにハッパをかけてきたので、どんどん売り込みに行くだろう。すり身センターでは量産はできないが衛生基準は満たしている。原価計算ができる厳しい先生役も育った。評判になれば量産できる施設も借りられるかもしれない。12月の再訪時、アビジャンの思いがけないところで「すり身バーガー」に出会えるのではないかと、ワクワクしている。[佐藤安紀子]

■先日、久々に「四谷」を通りかかったので、さて江本さんはどうしてるのかな?と電話を掛けてみた。ら、これが“やぶ蛇”……。「おいおい、いいときに電話をかけてきたな。なんでもいいから風間から“地平線通信”を読んでいる皆さんに一言よこせよ!」と。かくして、近況報告のようですが……近年、すっかりと冒険に身を削って征くような歳ではなくなったので、このごろはしきりに他人をバイクの冒険(旅)に“けしかける”のがその役目となったような……?

◆最初の2013年はたった127名だった参加者が、10年後の今年は何と1万人を超える(応募は36000人)「旅するライダーの祭典」にまで成長した「SSTR」(サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー)や、ひたすら社会貢献を目的に半年間、日本中を旅して回る「日本応援ツーリング」。そして、女性の地位向上と自立?を目指した日本初の女性限定、琵琶湖を舞台にしたツーリングラリー「マザーレイクラリー」。はたまた日本本土の最南端・佐多岬をスタートし、最北端・宗谷岬を目指して一気に8日間、3000〜5000km(コースは各自に委ねる)を駆け抜ける「Pole to Pole」という日本縦断のラリーなど、冒険テイストをふんだんに盛り込んだバイクツーリングのイベントをたくさん実施しており、何とこれがヒットの連発(自画自賛)なのであります。

◆何故にそんなにツーリングのイベントばかりやるのか?と申しますと、これが冒頭の江本さんにそのストーリーが繋がるのですが、日本のモーターサイクルの歴史はざっと60年。ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキといった4大メーカーは、こぞって自社製品の開発と普及の場を世界GPに委ねました。そこでチャンピオンを獲得し市場はそのレプリカマシンと有名レーサーのサイン会に任されるという時代がとても長く(ついこの前まで)続いた結果、日本人ライダーの“ステータス”やマシンに対する“ニーズ”は「より速く、上手く」が定番となって定着して行きました。

◆そのような中で、バイクに向ける社会からの眼差しは、例の「危ない、うるさい」です。これをやっている限り二輪の「文化」は決して築けない。それより、もとより市場の実態は99%が普通に走るツーリングライダーたちであり、このごくごく普段のライダーたちの走ることの「喜び」や「感動」こそを、隣人や家族に伝え、それをもってモーターサイクルの伝導の力としよう!と、現在のツーリング(旅)のあれやこれやの提案というわけです。

◆このことへの“気づき”は、江本さんが読売新聞を代表する記者をやっておられたとき、当時若かった僕たち3人(賀曽利隆さん、鈴木忠男さん)が、1980年の正月にバイクでキリマンジャロ山への登頂を目指した記事を、予想外の大きさで社会面に書いてくれたことが教えてくれた「教訓」です。

◆バイクが大好きで、当時、バイク雑誌の編集者をしていた僕は、バイクの社会的地位向上と普及のために、あらゆることに努力を注いでいました。とりわけ、ロードやモトクロスの“スポーツ”の姿はその切り札でした。そして、そのころ、やっとのことで日本人ライダーが念願のロードレース世界選手権で初の王座に輝いたことを書いた読売の新聞記事が十数行。あまりの世間の“過小評価”にがっかりの僕でしたが、その1年後、僕のまだ行ってもいないキリマンジャロ挑戦の記事が、なんと13段!!!

◆「この差は、一体なんだろう?」。その答えは、バイクという乗りものを超えて、誰の心にも通じる「夢」や「冒険」が、13段の記事になったこと。それを教わった僕は、以来バイクの伝道に「冒険」をキーワードとするバイク冒険家となったというわけなのです。そしてバイク界はようやく今、“アドベンチャー”がキーワードになり、世界的にツーリングが花ざかりとなりました。「四谷の江本さん」、本当にありがとうございました![風間深志]

■コロナが5類に変更されて人々の感覚はインフルエンザなみになりましたが、医療の現場ではそうはいきません。病院によっては完全解除されたところもありますが、10年で3000人を天国に見送ってきたわが病棟だけに感染には敏感にならざるを得ず、面会制限はなおも継続中です。

◆スタッフに至ってはなおさらで、症状出現のまま勤務すれば天国への案内が各駅停車から特急乗換ですから、罹かれば1週間、同居家族でも5日間の出勤停止が命ぜられます。これでは地平線報告会への参加も躊躇せざるを得ず、顔を出すにしても小規模な地平線通信の発送ならどうにか、というのが今のイメージです。

◆ところで看護師の給料ですが、高給といわれるように手取りが就労者の平均値を上回るのはご存じのとおり。ならばなぜに慢性的に人手不足に陥るのかといえば、労働条件に報酬が見合わないから。なにせ病棟に入るや走り回って気がつけば終業時刻、それが昼夜を問わずで、その間にも入院だ、呼吸停止だと飛び交う現場です。私は日経と読売の購読者ですが、スポーツ新聞が勧誘に来たとき日経だと断ったら、日経なんか職場で読めばいいでしょうと食い下がられて、世の中に勤務中に新聞が読めるようなヒマな職場があるのかと驚きました。

◆そんな給料にも見合わない仕事をなぜに続けるのかといわれれば、仕事好きだった父の血が私にも流れているからでしょう。自転車での世界一周だけはしたかった、それができれば人生もう満足、あとは社会人としての義務、つまり体の動けるかぎり働く、ただそれだけです。病棟のスタッフには、最大の望みは殉職、勤務中に心筋梗塞が起きたら蘇生せずにそのまま見送ってくれ、当たったら(業界用語で「居合わせたら」)迷惑かけるがそれが一番の望みだからとお願いし、その手数料も準備しています。それでも夜勤に耐えられ病棟責任者もこなせるのなら働いていてくれ、というのが看護の現場です。

◆公務員生活35年のおかげで年金だけでも最低限の生活は送れる身分になれました。しかし貧乏性という性格は困ったもの。高齢を理由に仕事を取り上げた父がまたたくまに寝たきりになり、あっさり死んでしまった姿を思い出すにつけ、いかに忙しかろうと刺激のある現場にとどまり、現場で斃れたいのです。[埜口保男]

イラスト ねこ

■「歴代と比較しても圧倒的な高温で異常気象だといえる」。これは8月28日、気象庁の「異常気象分析検討会」(以下、検討会)で結論づけられた内容だ。気象庁の検討会で、ここまで強い表現を用いるのは極めて稀である。この表現に集約されるように、異常な猛暑に見舞われた2023年夏。その特徴と要因などについて私の見解を述べさせていただく。

◆2020年と2018年に浜松市と埼玉県熊谷市でそれぞれ観測した41.1℃を上回る地点はなかったものの、日本の夏の平均気温は1898年の統計開始以来最高を記録した。東京、京都、仙台、金沢など各地で猛暑日日数の記録を更新しているなど、広い範囲で継続的に猛暑が続いている。今夏の猛暑の特徴は7月と8月で大きく異なるので、そこから見ていこう。

◆太平洋高気圧の中心が日本の南東海上にあり、梅雨前線は、7月中旬まで日本海から北日本に停滞することが多く、7月上旬には九州北部で、中旬には秋田県で記録的な大雨になった。日本列島は高気圧の北側に位置したため、西風が卓越することが多く、山越えのフェーン現象となる関東から東北の太平洋側で記録的な暑さになった。

図1 2023年7月の平均的な気圧配置

◆上旬から中旬にかけて、西日本付近に低気圧や台風が接近することが多かったので南東風が卓越し、日本海側や京阪神地方で猛暑になった。中旬以降は、高気圧が北上し、北海道最北端の稚内市と同じ北緯45度付近に位置するようになった。このため、日本の大部分は高気圧の南側の偏東風のエリアになり、東風が卓越したため、フェーン現象となった新潟県では5日連続全国1位の高温を記録、北海道では5日連続で観測史上最高の気温を更新するなど、新潟県と北日本の日本海側で記録的な猛暑が続いた。

図2 2023年8月の平均的な気圧配置

◆この異常高温は日本に限ったことではない。EUの気象情報機関は、世界の平均気温が観測史上もっとも高くなったと発表している。こうした報告を受けて、国連のグテーレス事務総長は、「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代がきた」と述べている。

◆その要因として、気象庁の検討会では、「太平洋高気圧が記録的に強まったこと」としている。それに加えてチベット高気圧の勢力も強かった。同じように太平洋高気圧、チベット高気圧ともに勢力が強かった1994年、2010年、2013年、2018年はいずれも猛暑になった。また、日本近海の海面水温が高く、特に三陸沖では平年と比べて5℃以上も高い。本来は海水温が低いエリアだけにその異常性が目立つ。このため、通常なら日中、海からの風で気温の上昇が抑えられる仙台市など東北の太平洋側では海風が吹いても気温が下がらなかった。また、前述の通り、7月は東・北日本の太平洋側で、8月は北日本を中心とする日本海側でフェーン現象となり、それが継続的に続いたことも記録的な猛暑に強く影響している。地球温暖化によって地球全体の地上付近の大気が温められていることに加えて、このような要因が重なったことが記録的な猛暑につながった。

◆また、今夏は、エルニーニョ現象が発生している。通常、エルニーニョ現象の年は、インドネシア近海の海水温が下がり、北日本を中心に冷夏になりやすいが、逆にインドネシア近海の海水温が平年より高く、北日本を中心の猛暑になるなど、これまでにない特異性が見られる。

◆猛暑の影響は平地だけでなく、標高の高い山にも及んでいる。気温が高く、晴れの日が続き、雨が少ない北アルプスでは北部の山小屋を中心に、深刻な水不足になっていることがある。また、白馬大雪渓では、2016年9月に雪渓の融解により通行止めになって以来、雪渓が早く融ける傾向が進んでいるが、2023年は初めて8月中に通行止めになった。

◆稚内市より北に太平洋高気圧の中心がある天気図を見た日、寒気を覚えた。50年近く天気図を毎日見ている私にとって、それは恐怖を感じるものだった。温暖化が進んでも、毎年毎年猛暑になるわけではない。それほど暑くならない年もあれば、猛暑になる年もあるだろう。ただし、暑くなる年の頻度は多くなり、今夏のように、これまで経験しなかったような猛暑を観測する年が数年に一度、出現することが考えられる。また、猛暑日や熱帯夜が増え、北海道では猛暑になるか、天候不順で大雨が降るかの二択になる年が増えるであろう。山においては、夏の高温によってブナやミズナラなどの原生林が枯死したり、高山植物やライチョウなど、逃げ場がない環境にいる動植物が絶滅したりといった影響が心配される他、雪渓などのルートは早い時期から崩壊が進み、一般的な登山ルートとして適切でなくなる可能性もある。

◆私は蓼科という標高1,000m近い所に住んでいるので、これまでは冷房要らずであったが、ここでも1週間位は、昼間は冷房が欲しいと思う年が増えてきた。簾を設置したり、打ち水をして冷房を使用せずに何とかやりくりしている。最近はガソリン代も高騰しているので、近場の移動や買い物は自転車を使うなどCO2をなるべく排出しないような生活を始めたところだ。[山岳気象予報士 猪熊隆之]

■猪熊隆之さんが7月に刊行した『天気のことわざは本当に当たるのか考えてみた』(ベレ出版 1700円+税)という長いタイトルの本が話題だ。「天気予報がなかった時代には、山にかかる雲の様子や風向き、生物の行動変化などから天気を予想していました」と日本に根付いている『観天望気』の思想に着目し、全国に伝わる代表的な天気のことわざを紹介しつつ果たしてその信憑性は?と面白く天気予報論を展開する。具体的には、『1 生きもののことわざ』『2 空のことわざ』『3 昔から伝えられてきたことわざ』『4 地域特有のことわざ』『5 山に関することわざ』『6 海に関することわざ』と続き、最後に『7 著者オリジナルのことわざ』が登場する。「からっ風が吹くと山向こうは雪」「海側から風が吹くと山はガス」「レンズ雲は強風の前兆」「風がやむと雷雨(夏)」など思わず膝をうつことわざがいっぱい。「日本でもっとも雪が深いところは?」など知っておきたいお天気の情報も満載(ちなみにギネスブックに認定されている世界で一番雪の深い場所は、滋賀、岐阜県境の伊吹山で、1927年2月14日、1182センチの積雪を記録したという)で、意外に唸らせられる。[E]

■いつも、興味深く読んでいます。若い人がいろいろ書いているのが魅力です。あ、江本さんのフロントの文章も毎号楽しみです。私は深刻ではないですが、リウマチを病んでいるのでドルポに通っている稲葉香さんの文章にも励まされます。

◆郷里の倉敷に帰ってからは遠くなりましたが、地平線会議とは長いお付き合いです。1979年、アジア会館でネパール語を学んでいた当時、そこで報告会をするという地平線会議のことを知りました。第1回報告会には参加できませんでしたが、確かトルコがテーマでしたね。その後すぐに裏方となって四谷の江本さんのお宅にも何度かお邪魔しました。

◆今では20ページもの地平線通信ですが、はじめははがき1枚の手書き通信で何度か私も手書きしましたよ。西堀榮三郎さんの秘書の仕事を7、8年、整形外科学会の仕事を8年ほどやって両親の住む故郷の倉敷に帰りました。いまは95才になった母の世話に通う日々です。

◆江本さん、引っ越しされたのですね。お近くの野川はいい川ですよね。私は石神井に住んでいたころ野川が好きでよく自転車で散歩してました。いい環境を得てこれからもますますお元気で。[倉敷市 那須美智]

■乾季のサファリは、一面枯れ草色の草原に、開いた傘を地面に突き刺したような形の木がポツポツと一本立ちしています。降雨量の多い日本では見られない風景の中、動物園か映像でしか見たことのない動物たちが藪の中から突然現れたり、遠くからゆっくり近づいてくる。「キリンは側対歩で歩くんだよ。走るときはギャロップになる」とガイド兼運転手のU君。父親がインド系で、母親はキリマンジャロ地方出身。ガイドの養成校で2年間勉強し、国家試験で認定ガイドになって13年目の二児の父。トヨタのランクルを操り、スマホでレンジャーやガイド仲間と情報を交換し、動物のいる場所を熱心に探してくれます。

◆この夏訪ねたミクミは東アフリカのタンザニア中南部に位置する国立公園。面積3230平方キロで国内4番目の規模です。鳥取県より少し小さいくらい。同国最大の都市ダルエスサラームから300キロ弱と比較的近いので、1日で帰る観光客も多い中、5日間滞在して毎日動物三昧でした。絵描きの端くれとしてスケッチが目的だったので、時間はタップリ欲しいのです。「スケッチをする客は初めて。自分の好きな自然環境をじっくり観察してくれて嬉しい」とU君。

◆2週間の旅の後半はザンジバル島で過ごしました。スパイス貿易や奴隷貿易の拠点として近代まで独立的な立場にあったインド洋の小島です。いまはタンザニア連邦共和国に属しますが、独自の政府が統治するので、島に入るには改めて入国審査が必要。歴史的な経緯でムスリムが多く、親切な人が多い印象です。パジェというリゾート地で日本人が経営している宿に数日宿泊。旅の途中で恋をして島に居つき、30年以上というオーナーは、すっかりポレポレ(スワヒリ語でゆっくり)な現地人でした。

◆タンザニアでは英語は公用語の一つですが、庶民は主にスワヒリ語です。母音が比較的はっきりしている発音なので、日本人にも馴染みやすい印象です。一緒に旅をしたマキちゃんはスワヒリ語が話せるため、どこにいっても「なんで話せるの? どこで習ったの?」と大人気。英語では難しい親密なコミュニケーションが取れて楽しい。世界遺産のストーンタウンでは、音楽学校を訪問したら招き入れられて生徒の演奏を特別に聞かせてもらったことも。やっぱり語学は大事です。

◆広大なアフリカ大陸のほんの一角ですが、初のアフリカ旅行で、頭の中の世界地図が更新された印象深い夏でした。[長野亮之介]

■新型コロナの緊急事態で3年ほど休んでいた地平線報告会がこの11月に記念すべき「500回」を迎えることがわかりました。わかりました、という言い方はおかしいのですが、ある時期報告会と地平線通信のナンバーを無理やりそろえた(そのために何号か「地平線通信水増し号」というのを発行しました)ため、報告会がお休みとなると回数は通信だけのものになっていました。

◆今回、丸山純さんが冷静にカウントしてくれ森田靖郎さんの「渡りケーナ吹きの文明論」が2020年3月30日の491回、江本が10月29日に登場した「地平線の根っこ」が492回、そして報告会再開第1号、今年4月22日の小松由佳さんが493回、5月の貞兼綾子さんが494回、6月30日の今井友樹さんが495回、7月の澤柿教伸さんが496回、8月の高野秀行さん、山田高司さんが497回、9月の荻田泰永さんが498回、10月報告会が499回となることがわかりました。つまり、11月が500回の記念報告会となるわけです。

◆通信500号については2021年3月3日、朝日新聞が夕刊一面トップで報じてくれ、なんとなく500回という節目の回を経由してきたと錯覚していましたが、報告会は地平線の命です。この際、静かに私たちの歩いてきた道を振り返り、明日への一歩を踏み出す「500回記念報告会」をやるつもりです。詳細は後日。[江本嘉伸]

■地平線通信532号(2023年8月号)は、さる8月9日印刷、封入作業を終え新宿局にお願いしました。この号は「夏だより1」を特集したためなんと24ページに。それだけ作業量もありましたが、ベテランの頑張りで早めに終えることができました。江本も今月だけは少し役に立ちました。

◆神津島の高校で最後の夏休みを送っている祥太郎君も参加、北京でおいしい餃子を食べて労をねぎらい、その際、紙の調達、印刷、折りなど最近頼りっぱなしの車谷建太さんが不在のときはどうしよう、としばし話し合いました。次の発送日(9月13日予定)にでも試しに車谷君抜きでどれほどできるかテストしてみよう、ということになりました。

◆汗をかいてくれたのは以下の皆さんです。ありがとうございました。祥太郎母ののり子さんは今回も美味しいあんぱんをつくってきてくれました。

車谷建太 中嶋敦子 中畑朋子 長岡のりこ 長岡祥太郎 高世泉 伊藤里香 秋葉純子 江本嘉伸 武田力

■先月の通信でお知らせして以降、通信費を払ってくださった方は以下の方々です。カンパとしていつもより多めに支払い、あるいは送金してくださった方もいます。貴重なカンパは未来を担う若者たちの購読支援に役立たせており、地平線会議の志を理解くださった方々からの心としてありがたくお受けしています。万一、掲載もれありましたら必ず江本宛て連絡ください(最終ページにアドレスあり)。送付の際、できれば簡単な近況、最近の通信への感想などひとことお寄せくださると嬉しいです。

★石原卓也 藤原謙二(5000円 2年分+カンパ) 佐々木陽子 佐野悦子 野元龍二(10000円。いつも地平線通信で、江本さんの元気にしていらっしゃるようすを確認しています。鹿児島も昼はまだまだ猛暑ですが、朝方は少し涼しくなって過ごしやすくなりつつあります。今ではなかなか聞かれなくなってきましたが、この時期の一昔前の鹿児島の時候の挨拶があります。「肌もっ(肌持ち)が、ゆなした(良くなりました)なー」という挨拶で私が好きな鹿児島弁のひとつです) 永田真知子 永井マス子 丸本智也(10000円 はじめて報告会に参加して以来、たのしく通信を拝読させていただきましたが、最近はなかなか読みきれないことも多くなってきたのでここでいったん送付を停止していただきたく。コロナ禍も、通信にはたびたび救われました。また報告会には折に触れて参加させていただきますね) 久保健一(どうぞよろしくお願いいたします) 得能健二 藤木安子(5000円 2年分+カンパ) 大久保久美子(10000円 5年分) 松本敦子 那須美智(20000円 10年分の通信費送ります)

■今月30日の地平線報告会は、最終ページの予告イラストにあるように、都内を離れ、神奈川県大和市の「冒険研究所書店」で行います。最寄駅は小田急江ノ島線、桜ヶ丘という小さな駅です。各駅停車しか止まりません。東口(改札を出て左)にロータリーがあり、そのほぼ正面「すこやか歯科」の脇に控えめに「冒険研究所書店」の看板があります。歯科の2Fが書店です。早めに来られた方は、ゆっくり本を見ていてください。もちろん、気に入った本があればお買い上げください。二次会も書店から1分もかからないカフェで開催予定です。

《画像をクリックすると拡大表示します》

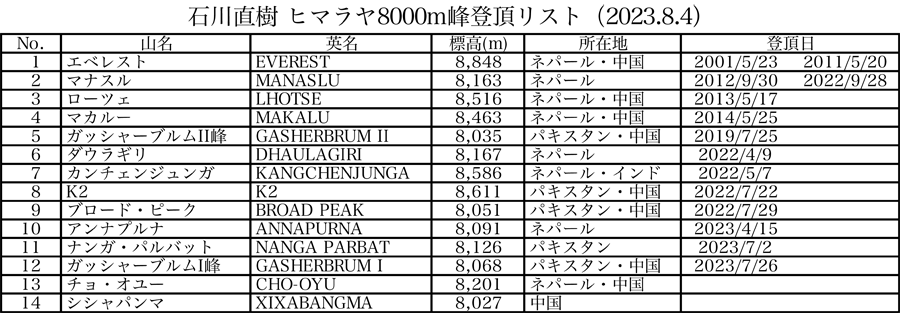

■今ごろ(今日は9月5日)、自分はチベットにいる予定だった。そのつもりで、仕事も終わらせ、必要な装備を整え、もうすぐ出発!という段になって、ネパールの知り合いのシェルパから連絡がきた。「チベットへの入境許可がおりない」というのだ。中国に入るビザはとれてもチベットへ入る許可がとれない、ということらしい。おいおいおい、もう航空券も購入済みで、こんな直前に言われても変更できないじゃないか……。予定では、ネパールのカトマンズに飛んで、カトマンズの中国大使館でビザとチベットへの入境許可をもらい、チベットへ入り、チョオユーとシシャパンマという8000メートル峰二座に連続で登ろうとしていた。が、チベットに入れないなら仕方ない。出国を延期するほかなくなった。

◆時間に余裕ができたので、14座の登頂に関していくつかの新聞社の取材を受け、そういえば、と思って江本さんに久々に電話した。そうしたら、逆に原稿を頼まれてしまい……久々に地平線通信に文章を寄せることになった。自宅住所の郵便番号の登録違いで地平線通信がしばらく届いておらず、江本さんからは「結婚して住所が変わったんじゃないのか!」と言われたが、住所はまったく変わっていません……。とにかく、地平線通信の届いていなかった分をまとめて送ってもらい、さっきざっと読み通して、眩暈がした。あいも変わらず、みなさん動き回っているんだなあ、と。

◆海外に行けなかったコロナ禍の2年間は渋谷駅周辺のネズミを追いかけまわして写真を撮っていて『STREETS ARE MINE』(大和書房)という写真集にまとめた。「路上はおれのもの」という不遜なタイトルにしたのは、緊急事態宣言なるものが出ていたときの夜の渋谷は本当に人が少なく、自分以外に誰もいなくて、渋谷という猥雑な街が自分の街のように思えたからだ。と同時に、わがもの顔で動き回るネズミたちも「渋谷はおれのもの」と思っていたに違いない。

◆コロナ禍が明けた2022年春から、狂ったようにヒマラヤに通った。2022年春にネパールのダウラギリとカンチェンジュンガに登頂し、夏にパキスタンのK2とブロードピークに登頂し(ナンガパルバットにも行ったが雪崩が頻発して撤退した)、秋にまたネパールに行ってマナスルに登頂した(マナスルは2012年にも登頂していて二度目。なぜ二回も行ったのかはまたいつか話します)。2022年は6つの8000メートル峰に行き、5つに登頂して、日本にもどった。

◆なぜこんなにたくさん登ることになったのか、自分でもいまいちわからない。振り返ると、ミンマ・ギャルジェ(以下ミンマG)という若くて面白いシェルパに出会い、彼に声をかけられて、一緒に登るようになったことが大きい。彼はシェルパでありながら、14座ある8000メートル峰のうち13座に無酸素で登頂している新世代のシェルパの代表格である。2021年1月16日に世界で初めて真冬のK2に登頂したネパール人10名が世界中で話題になったが、彼はそのうちの一人で、かつ、この冬期K2遠征計画を最初にぶち上げたリーダーでもある。

◆今までは、ヨーロッパやアメリカの会社に所属する西洋人(あるいは日本人)のガイドがいて、そのガイドのもとでシェルパたちがルート工作をして登山者をサポートする、という構図が一般的だったヒマラヤの国際公募隊において、シェルパたちが自ら会社を立ち上げ、強い責任感をもって、高所登山そのものをリードするようになった。これこそが、コロナ禍が明けたヒマラヤにおける最も大きな変化であると、ぼくは考える。あの2年間は、観光客も登山者もこなくなってシェルパたちの生活は困窮したが、その一方で、彼らは彼らなりに、その先の時代を見越して準備していたのである。

◆ニュージーランド人のラッセル・ブライスが率いた「ヒマラヤン・エクスペリエンス」という会社はエベレスト登山において一世を風靡した、いわゆるリーディングカンパニーだったが、ラッセルはヒマラヤから完全に身を引き隠居してしまい、会社も起動していない。それに変わって、ミンマGのような、ビジネスの才能もあって、しかもガンガン登れる優れたシェルパが台頭しはじめたのである。ミンマGが立ち上げた「イマジンネパール」という会社は、今ではヒマラヤンエクペリエンス社にとってかわって、エベレストのルート工作までをも引き受けるヒマラヤのリーディングカンパニーになっている。

◆事実、2023年春、数百人がおしかけたエベレストにおいて、シーズン最初に誰よりも早く固定ロープを張る仕事は、イマジンネパールが一手に引き受けた。猫も杓子もエベレストに登る時代にあって、シーズン初めの、固定ロープも何もないエベレストに最初にルートを作っていく仕事は、真に実力のあるシェルパたちにしかできない価値のある役割である。

◆このミンマGとの出会いによって、ぼくは再びヒマラヤの8000メートル峰の世界に引きずりこまれていった。山に登る楽しみはもちろんのこと、シェルパたちと一緒に登ることが、ぼくにとってはこのうえなく楽しかった。手垢のついた8000メートル峰14座というくくりだが、彼らと一緒なら全部に登ってみるのもいいかもな、と思い始めた。14の山を彼ら彼女ら(仲間にはシェルパの女性もいる)と一緒に登り切ってしまいたい、という思いが頭をもたげてきたのは、つい昨年のことである。

◆2015年にK2に行ったのを最後に、ぼくはラッセルとは会っていない。ミンマGと登り始めたのは、2019年の二度目のK2からで、2015年も2019年もK2にぼくは登頂できなかった。その代わり、2019年はK2から撤退後、すぐにガッシャブルムII峰に登りに行った。そして、ミンマGたちと一緒にワンプッシュで登頂できたのだが、この遠征の経験がぼくにとっては大きかったのかもしれない。

◆そして2020年、2021年のコロナ禍を経て、2022年に再び彼らと合流してヒマラヤの山々を次々に登るようになっていったのである。そして2023年になってからも、昨年の流れが続き、4月15日にアンナプルナ、7月2日にナンガパルバット、7月26日にガッシャブルムI峰に登頂した。この3つの山はどれも一筋縄ではいかなかったが、運よく登ることができた。さああとはチベットの2座だ!というところで、入境許可証がおりずに、いま日本に留め置かれている、という状態である。

◆こうしていつのまにかぼくは8000メートル峰12座に登頂し、フィルムの中判カメラを持って、8000メートル峰の麓の暮らしから山頂までをつぶさに記録してきた。捨てたくなるほど重い中判カメラを8000メートル峰に持っていくのは、当然バカげた行為である。中判カメラは重いし、フィルムはかさばるし、スマホできれいに撮れる時代にあって、わざわざ現像するまで何が写っているかわからないフィルムカメラを8000メートルの頂まで持ち上げるモノ好きなどいるわけがない。

◆ぼくは登山家でも冒険家でもない、と20年以上前から公言しているのを、地平線の皆さんならご存じだろう。登山だから登頂はひとつの区切りだが、ただ頂に立つのではなく、とにかく写真を撮りたくて登っているのだ。できれば、14座に登って14冊の写真集を作りたい。今は7座7冊の写真集を世に出してきたものの、昨年も今年も登ることにかまけて、まとめる作業が進んでいないのが、今は気がかりだ。

◆他にもマナスルの本当の頂上の話、14座を6か月で登り切って話題になったニルマル・プルジャの話、3か月で登り切ったノルウェー人女性クリスティン・ハリラのヘリコプター問題などなど興味深い話はいくつもあるのだが、これはまたいつかの機会に譲ろうと思う。

◆今の自分の最大の関心は「いつチベットに入れるのか」ということである。許可がおりないのは処理水の問題も絡んでいるの?と知人らから尋ねられるのだが、すべての外国人が今はチベットに入れないので、処理水うんぬんが理由ではなかろう。入境許可証のメドがついたらすぐに出国できるよう、ミウラドルフィンズの低酸素室にも今日行ってきた。1981年10月に出版された『あるくみるきく』176号のバックナンバーも手に入れ、北村節子さんが執筆したシシャパンパ登攀記も熟読した。破れたダウンスーツ、壊れたザックも修理した。アイゼンも研いだ。高所で食べられる食料もそろえた。ストレッチのジムに行って入念に体の調整もおこなっている。あとはチベットに入れるかどうか、それだけが目下の問題なのである。

■3年前の8月、67才で亡くなった医師、登山家の神尾重則さんの遺稿集『暖縁の人』(ヒノキ新薬株式会社刊)が完成し、眞智子夫人から1部を送っていただいた。神尾さんは文章の達人で、地平線通信の傑出した書き手の1人でもあった。

◆ヒノキ新薬発行の企業文化誌『エプタ』に長年エッセイを連載され、遺稿集はその集大成でもある。「ヒマラヤの風景と生老病死」「シルクロードの風景と火水土風」「生体内のエベレスト 酸素を巡る旅」「黄金のトライアングル」「ルンタはためく聖地ドルポ」などのエッセイのほか、俳句や短歌まで、神尾さんの世界が存分に語られている。

◆今月の地平線報告会は、下の予告イラストにあるように神奈川県大和市の「冒険研究所書店」で行うことにした。いつも交通至便の新宿区の施設でやっているが、2年前、荻田泰永君が突然開いた冒険研究所書店って、一体何なのか。そこで何をやりたいのか。現場を見て、一度ここに集まろう。何かが生まれるかも、と考えたのだ。皆さん、遠くても現場は大事だよ。[江本嘉伸]

|

よろず冒険あります!!

「本を置けば人が来る。人が来れば何かが起きます」と言うのは北極冒険家の荻田泰永さん(47)。21年5月、小田急線沿線に「冒険研究所書店」を開店しました。事務所兼倉庫として借りた物件を、オープンで、誰でも気軽に入れる場にしたいと閃いたのです。 「冒険は、知的好奇心の肉体的表現。特殊能力を持つ人の求道的な行為だけじゃなく、人との関係性の上に立つ社会的な営みでもあると思う」。冒険の現場で世話になる人々や応援してくれる人達はもちろん、準備に読み漁る本や文献も先人との交歓です。「本屋だから入店はタダだし、ついでにリアルな交流もできる。開かれた部室みたいなものです」。 今年で12年目になる、小学6年生限定100マイルウォーク、アウトドア素人の大学生を北極圏に連れて行くツァーなど、培った経験を次世代に繋ぐ活動にも注力する荻田さん。 今月は都内を離れ、冒険研究所書店を会場に、冒険とは何か、未来の書店とは何か、荻田さんと共に考える場にしたいと思います。もちろん本屋ですから面白い本もたくさんあります! |

地平線通信 533号

制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶

印刷:地平線印刷局榎町分室

地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/

発行:2023年9月13日 地平線会議

〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方

地平線ポスト宛先(江本嘉伸)

pea03131@nifty.ne.jp

Fax 042-316-3149

◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。

郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議

|

|

|

|

|

|